어릴 적 이어령이 식민지 교실서 바라본 '일제강점기' 풍경

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

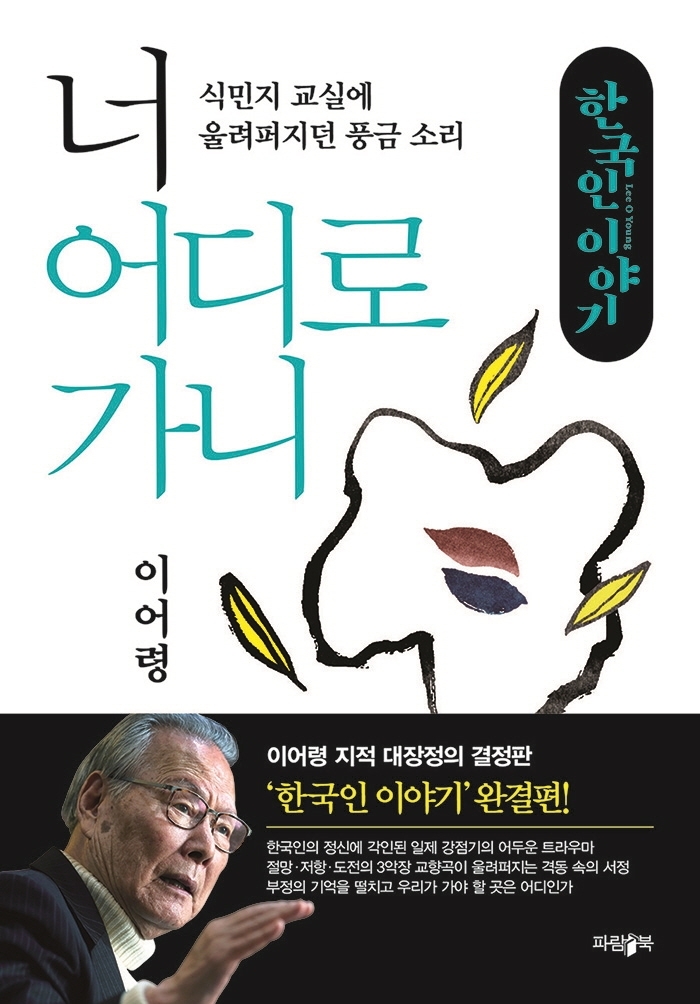

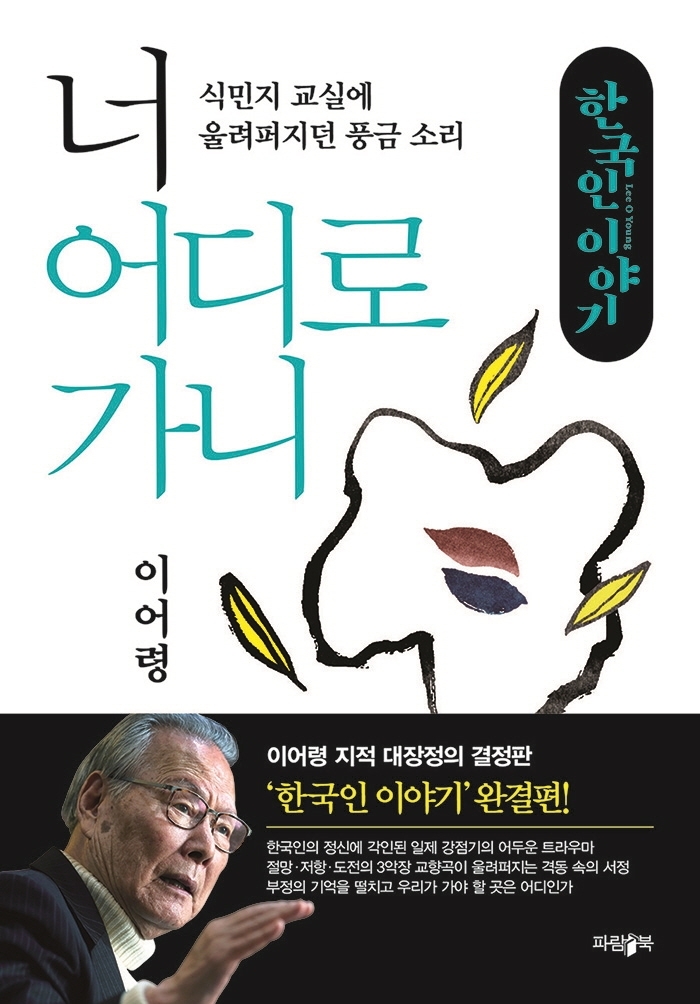

'한국인 이야기' 시리즈 1부 완결편 '너 어디로 가니' 출간

1933년생 소년 이어령이 처음 들어선 교실에는 히노마루(일장기)가 걸렸다.

아이들이 맨 처음 배운 것은 '아카이 아카이 히노마루노 하타'(붉고도 붉은 동그라미 있는 깃발)였다.

선생님은 후타(딱지)를 나눠주며 '조선말'을 쓰는 친구의 딱지를 빼앗아오라고 가르쳤다.

딱지를 많이 얻은 아이는 상을, 잃은 아이는 벌을 받았다.

소년은 어느 날 한 교실에서 흘러나오는 풍금 소리를 들었다.

집에서는 한국말로 불렀고 학교에서는 일본 가사로 노래했던 왈츠 곡이었다.

소년은 풍금 소리는 가사가 없이도 혼자 울릴 수 있으니까 일본말이든 한국말이든 상관할 게 없다고 생각했다.

고(故) 이어령 초대 문화부 장관은 최근 출간된 '한국인 이야기' 시리즈 네 번째 책이자 1부 완결편인 '너 어디로 가니'에서 식민지 시절 교실 풍경을 이렇게 회상한다.

일제강점기가 이어질수록 아이들이 뛰놀던 운동장은 전시물자 생산기지가 되고, 학교는 작은 병영이자 예비병 훈련소가 된다.

저자는 붉은색 일장기, 황국신민의 서사, 대동아공영권 등의 슬로건, 운동회나 축제에서 접하는 홍백전의 붉고 하얀 색깔 등 일제가 아이들을 지배하려고 했던 국가주의적 소재들을 언급한다.

특히 일제가 선전 수단으로 활용한 노래에 주목하며 "일본 군가는 철저히 죽음의 세계를 찬미한다.

음악을 전쟁 도구로 사용하면 저항 의지가 그만큼 약화한다.

자꾸 들으면 세뇌를 당하게 마련이다.

소리 텍스트가 그만큼 무서운 힘을 지닌다"고 말한다.

저자는 책에서 식민지 시절 겪은 체험담과 일제 군국주의 분석에 많은 부분을 할애하고 있지만, 일본에 대한 원망으로만 그치지 않는다.

한자 문화 등 한중일이 공유하던 동아시아의 전통적 질서를 파괴한 일본 군국주의의 피해자는 한국인과 중국인, 일본인 모두라는 주장도 펼친다.

또 군국주의의 희생양이고 피해자인 식민지 아이들이 피해 의식에만 사로잡혀서는 안 된다는 말도 덧붙인다.

그는 "어둡고 괴로운 기억도 재산이 되고, 불행도 상상력과 창조력을 더하면 행복이 되기도 한다"며 "식민지에서 당한 것도 어떻게든 거름으로 삼아 뭔가 결실을 볼 수 있다"는 생각도 밝힌다.

그러면서 "일제강점기의 학교는 우리에게 어두운 동굴, 어머니의 자궁 역할을 한 것이다.

36년 동안 어둠을 이겨내고 다시 태어났다"며 "생명의 DNA, 유린당하고 고통을 당하는 속에서도 지지 않는 생명력이 있었다.

그런 생물학적 유전자 때문에 문화에 적응하고 돌파할 수 있었다"고 강조한다.

한국인의 문화 유전자를 찾고자 한 '한국인 이야기' 시리즈 1부는 탄생과 생명을 주제로 한 '너 어디에서 왔니'(1권), 젓가락 이야기를 풀어낸 '너 누구니'(2권), 인공지능에서 한국의 미래를 찾은 '너 어떻게 살래'(3권)에 이어 이번 책까지 4권으로 마무리됐다.

'한국인 이야기' 시리즈 2부로 곧 발간 예정인 '끝나지 않은 한국인 이야기'에는 천지인과 의식주를 주제로 한국인의 생활문화에 녹아있는 의식과 무의식에 관한 이어령의 생각이 담긴다.

'내 마음은 방패연'(가제) 등 총 6권으로 구성된다.

파람북. 340쪽. 1만8천원.

/연합뉴스

아이들이 맨 처음 배운 것은 '아카이 아카이 히노마루노 하타'(붉고도 붉은 동그라미 있는 깃발)였다.

선생님은 후타(딱지)를 나눠주며 '조선말'을 쓰는 친구의 딱지를 빼앗아오라고 가르쳤다.

딱지를 많이 얻은 아이는 상을, 잃은 아이는 벌을 받았다.

소년은 어느 날 한 교실에서 흘러나오는 풍금 소리를 들었다.

집에서는 한국말로 불렀고 학교에서는 일본 가사로 노래했던 왈츠 곡이었다.

소년은 풍금 소리는 가사가 없이도 혼자 울릴 수 있으니까 일본말이든 한국말이든 상관할 게 없다고 생각했다.

고(故) 이어령 초대 문화부 장관은 최근 출간된 '한국인 이야기' 시리즈 네 번째 책이자 1부 완결편인 '너 어디로 가니'에서 식민지 시절 교실 풍경을 이렇게 회상한다.

일제강점기가 이어질수록 아이들이 뛰놀던 운동장은 전시물자 생산기지가 되고, 학교는 작은 병영이자 예비병 훈련소가 된다.

저자는 붉은색 일장기, 황국신민의 서사, 대동아공영권 등의 슬로건, 운동회나 축제에서 접하는 홍백전의 붉고 하얀 색깔 등 일제가 아이들을 지배하려고 했던 국가주의적 소재들을 언급한다.

특히 일제가 선전 수단으로 활용한 노래에 주목하며 "일본 군가는 철저히 죽음의 세계를 찬미한다.

음악을 전쟁 도구로 사용하면 저항 의지가 그만큼 약화한다.

자꾸 들으면 세뇌를 당하게 마련이다.

소리 텍스트가 그만큼 무서운 힘을 지닌다"고 말한다.

한자 문화 등 한중일이 공유하던 동아시아의 전통적 질서를 파괴한 일본 군국주의의 피해자는 한국인과 중국인, 일본인 모두라는 주장도 펼친다.

또 군국주의의 희생양이고 피해자인 식민지 아이들이 피해 의식에만 사로잡혀서는 안 된다는 말도 덧붙인다.

그는 "어둡고 괴로운 기억도 재산이 되고, 불행도 상상력과 창조력을 더하면 행복이 되기도 한다"며 "식민지에서 당한 것도 어떻게든 거름으로 삼아 뭔가 결실을 볼 수 있다"는 생각도 밝힌다.

그러면서 "일제강점기의 학교는 우리에게 어두운 동굴, 어머니의 자궁 역할을 한 것이다.

36년 동안 어둠을 이겨내고 다시 태어났다"며 "생명의 DNA, 유린당하고 고통을 당하는 속에서도 지지 않는 생명력이 있었다.

그런 생물학적 유전자 때문에 문화에 적응하고 돌파할 수 있었다"고 강조한다.

한국인의 문화 유전자를 찾고자 한 '한국인 이야기' 시리즈 1부는 탄생과 생명을 주제로 한 '너 어디에서 왔니'(1권), 젓가락 이야기를 풀어낸 '너 누구니'(2권), 인공지능에서 한국의 미래를 찾은 '너 어떻게 살래'(3권)에 이어 이번 책까지 4권으로 마무리됐다.

'한국인 이야기' 시리즈 2부로 곧 발간 예정인 '끝나지 않은 한국인 이야기'에는 천지인과 의식주를 주제로 한국인의 생활문화에 녹아있는 의식과 무의식에 관한 이어령의 생각이 담긴다.

'내 마음은 방패연'(가제) 등 총 6권으로 구성된다.

파람북. 340쪽. 1만8천원.

/연합뉴스

![[속보] 서울 지하철 5호선 여의도역도 무정차 통과](https://img.hankyung.com/photo/202412/ZK.38941102.3.jpg)

![[속보] 여의도 집회에 5호선 여의도역도 무정차 통과](https://img.hankyung.com/photo/202412/02.22579247.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)