보도에 따르면 최근 중국에 수입된 대만과 홍콩 서적에는 다양한 수준으로 '변경'이 가해졌다.

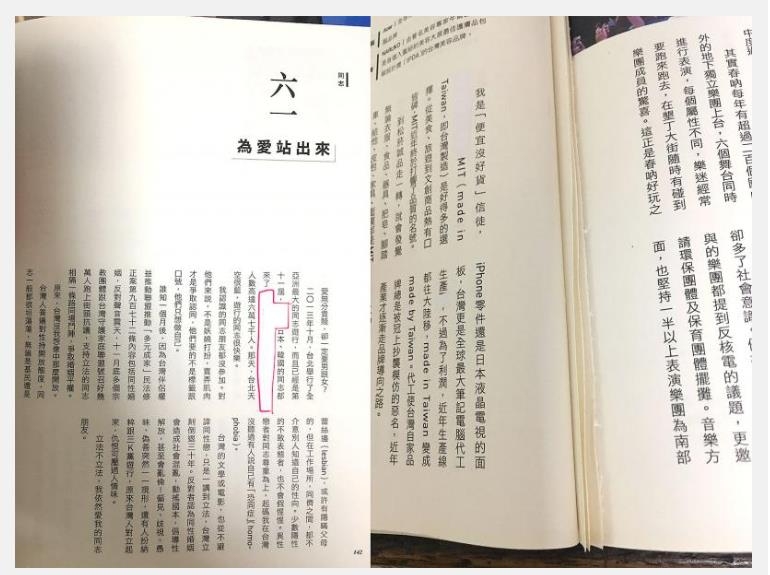

'하나의 중국' 원칙을 강조하는 노란색의 '주권 표명' 딱지가 붙은 책도 있고, 일부 페이지가 아예 잘려 나가거나 일부 문장에 흰색이 덧칠해져 볼 수 없게 된 책도 있다.

'주권 표명' 딱지에는 '하나의 중국 원칙에 위배되는 이 책의 어떤 입장과 내용도 인정하지 않는다'고 쓰여 있다.

일부 누리꾼들은 검열관들이 실제로 책을 읽지 않았을 수 있으며, 그저 검열 책임을 완수했음을 보여주고자 예방 차원에서 해당 딱지를 붙였다고 비판한다.

중국 독자 장모 씨는 지난해 12월부터 올해 2월까지 대만과 홍콩 책 8권을 현지 인터넷 서점을 통해 구매했는데 모두 다양한 정도로 검열돼 내용이 훼손됐다고 말했다.

대만에 대해 '중화민국'이나 '국립'이라고 쓴 것을 포함해 다양한 표현이 검열됐다.

1971년 유엔에서 대만이 축출된 후 국제사회는 대만 국명을 '중화민국'(Republic of China)이나 대만(Taiwan)이 아닌 '차이니스 타이베이'로 표기하고 있다.

장씨는 중국에 정식 수입된 책은 문제가 없는 줄 알았다면서 "이런 식으로 찢겨나가고 훼손된 책을 독자더러 읽으라는 것은 무책임한 것 아닌가? 이런 책은 내게 휴지나 다름없다.

안 사는 게 낫다"고 비판했다.

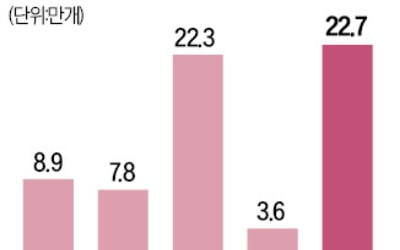

베이징의 한 서점 주인은 "예전에는 당국에 수입을 희망하는 대만 서적의 목록을 제출하면 100권 중 약 50권이 허가를 받았는데 요즘에는 20∼30권 정도만 허가를 받는다"고 말했다.

이어 "코로나19 영향도 있지만 과거에는 수입 서적을 들여오는 데 한 달 반 정도 걸렸다면 요즘에는 석 달이 걸린다"며 당국의 검열이 강화된 것이 또 다른 이유로 보인다고 밝혔다.

그는 지난해까지는 수입할 수 있었던 책이 올해는 금지되는 등 검열 기준이 종종 바뀐다며 "우리는 수입 희망 목록을 제출해 당국이 어떻게 반응하는지 지켜볼 뿐"이라고 말했다.

아울러 예전에는 1987년 프랑스로 망명한 후 노벨 문학상을 받은 중국 반체제 작가 가오싱젠의 책을 제외하고는 대부분의 대만 서적이 수입 허가를 받았는데 지금은 그렇지 않다고 덧붙였다.

엄격해진 검열의 영향은 중고 서점에까지 미쳐, 한때 대만과 홍콩에서 사용되는 번체자 서적 구매 장소로 인기를 누렸던 상하이의 중고 서점 '둬좌위'의 재고 목록이 최근 크게 감소했다.

명보는 "그럼에도 중국에서는 여전히 대만 책에 대한 수요가 있다"며 "다만 양안(兩岸·중국과 대만) 관계 악화와 강화된 검열로 대부분 서점은 이를 광고할 엄두를 못 낸다"고 전했다.

/연합뉴스