아버지의 '총기사고' 죽음, 63년 만에 받아낸 '보상' 두 글자

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

김응서 씨, 복무 중 총상에 1959년 순직…군, 유족에 늑장 통보

아들 재룡 씨, 보훈지청 상대로 사망보상금 거부 처분 소송 승소

'1959년. 두 살 나를 품고 국가와 세상에 버림을 받은 스물셋의 어머니. (중략) 아무리 깊은 슬픔일지라도 죽음을 이길 수 없으리라.'

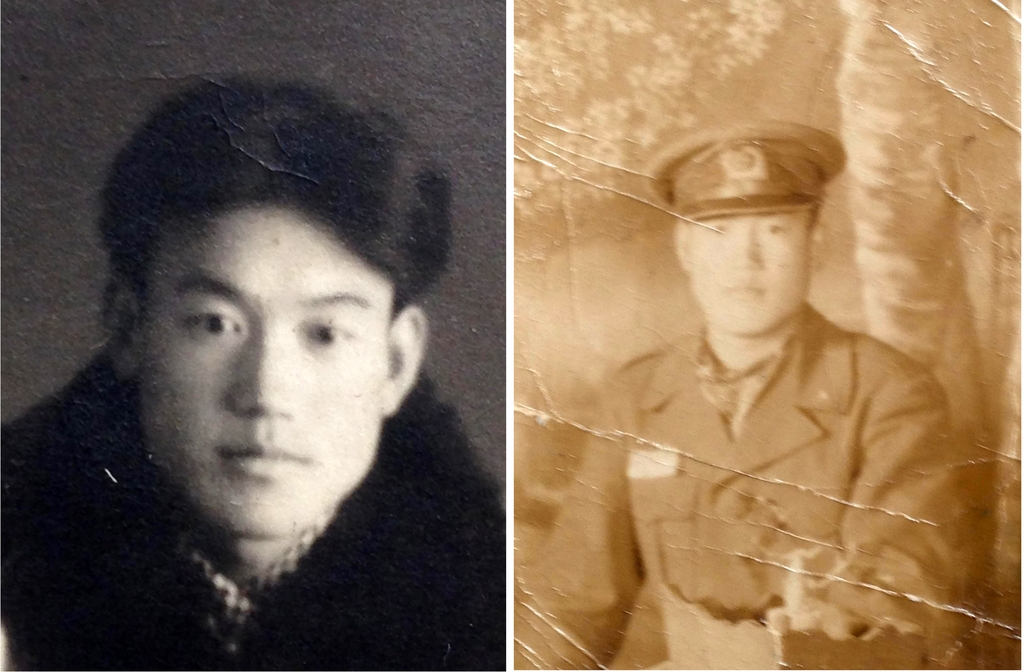

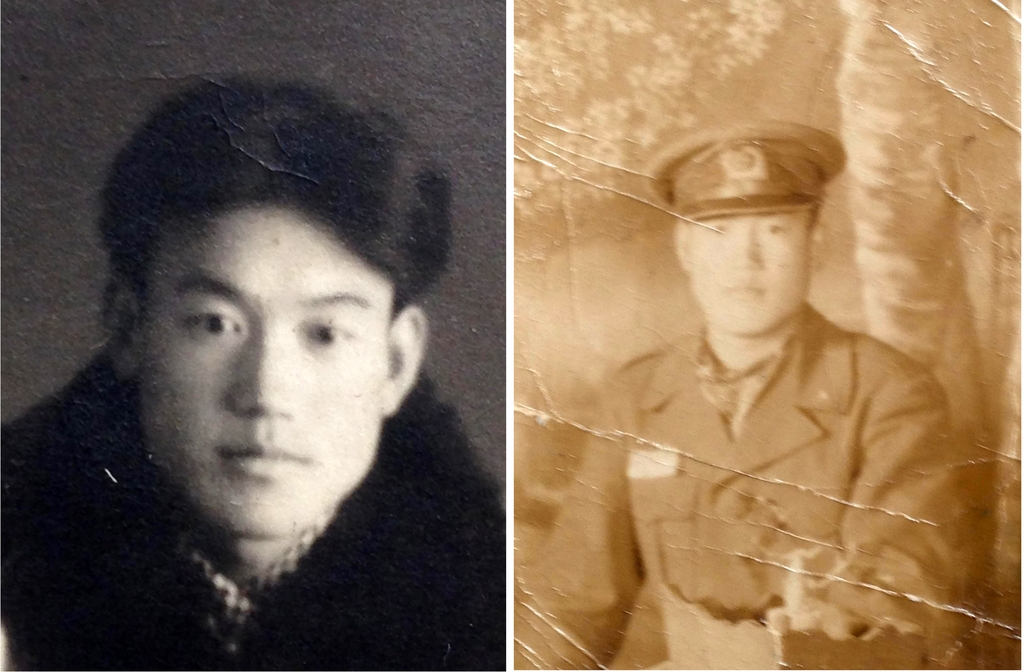

군 복무 중 총기 사고로 총상을 입고 세상을 떠난 24살 청년의 죽음에 대한 보상길이 63년 만에 열렸다.

아버지의 절명 당시 두 살배기에 불과했던 아들이 어느덧 눈가에 주름이 짙은 60대가 돼서야, 23살의 꽃다운 아내는 구순(九旬)을 바라는 노인이 돼서야 국방부와 국가보훈처로부터 받지 못한 '응답'을 법원으로부터 받았다.

4일 법조계에 따르면 춘천지법 행정1부(윤정인 부장판사)는 김재룡(65) 씨가 강원서부보훈지청장을 상대로 낸 군인사망보상금 지급거부 처분 취소 소송에서 원고 승소로 판결했다.

김씨의 아버지 고(故) 김응서 씨는 1957년 8월 육군에 입대해 철원 6사단에서 복무하던 중 1958년 11월 25일 총기 사고로 총상을 입고, 이듬해 1월 3일 병원에서 치료를 받던 중 목숨을 잃었다.

그러나 군은 아내 윤동춘(당시 23세) 씨에게 남편의 사망 소식을 알리지 않았다.

봄이 돼서야 군으로부터 "유골을 가져가라"는 연락을 받았지만, 이제 첫돌이 지난 아들 재룡 씨를 업고 가서 유골을 수습해올 수는 없었다.

10년이 지난 1969년 5월, 유족은 군으로부터 순직확인서를 받았다.

하지만 군인사망보상금 청구서 작성에 필요한 사망원인은 기재돼있지 않았고, 사망일시도 1월 3일이 아닌 1월 1일로 실제와 달랐다.

아들 재룡 씨가 2014년부터 아버지의 죽음을 규명하기 위해 국방부와 국가보훈처의 문을 두드렸으나 명쾌한 답변을 들을 수 없었다.

그러던 중 2018년 군 사망사고 진상규명에 관한 특별법이 제정됐고, 진상규명위에 진정한 끝에 2020년 8월 '순직 결정 후 사망보상금 안내 및 지급 절차가 이행되지 않은 사실이 인정된다'는 취지의 결정을 받아냈다.

재룡 씨는 이를 토대로 2021년 3월 강원서부보훈지청에 아버지에 대한 군인사망보상금 지급을 청구했지만, 보훈지청은 "1969년 5월 순직 통보를 받은 때로부터 5년 이내에 군인사망보상금을 청구하지 않아 소멸시효가 완성됐으므로 지급대상이 아니다"며 거부했다.

결국 법정으로 간 재룡 씨와 보훈지청의 다툼에서 법원은 재룡 씨의 손을 들어줬다.

재판부는 '보훈지청의 소멸시효 주장은 신의성실의 원칙에 반하는 권리남용에 해당하는 것'이라는 재룡 씨의 주장을 받아들였다.

신의성실의 원칙은 법률관계 당사자가 상대방의 이익을 배려해야 하고 신뢰를 저버리는 방법으로 권리행사를 해서는 안 된다는 민법의 기본 원칙이다.

재판부는 군이 윤씨에게 남편의 사망 사실은 물론 국립묘지에 안장된 사실도 알리지 않은 점, 사망 시 유가족에게 통지해야 할 통지서를 발송하지 않은 점 등 여러 사정을 들어 보훈지청의 결정이 신의성실의 원칙에 반한다고 판단했다.

이로써 반세기를 넘어 60여 년을 가슴앓이했던 유족은 '승소'라는 두 글자로 조금이나마 위로를 받게 됐다.

그 사이 재룡 씨는 아버지의 죽음에 숨겨진 진실을 좇는 과정과 감정을 담은 '개망초 연대기'란 책을 펴내기도 했다.

재룡 씨의 소송대리를 맡은 법무법인 지향 양성우 변호사는 "보훈지청에서 항소하지 않아 오늘 판결이 확정됐다"며 "보훈지청의 결정을 존중한다"고 말했다.

/연합뉴스

아들 재룡 씨, 보훈지청 상대로 사망보상금 거부 처분 소송 승소

군 복무 중 총기 사고로 총상을 입고 세상을 떠난 24살 청년의 죽음에 대한 보상길이 63년 만에 열렸다.

아버지의 절명 당시 두 살배기에 불과했던 아들이 어느덧 눈가에 주름이 짙은 60대가 돼서야, 23살의 꽃다운 아내는 구순(九旬)을 바라는 노인이 돼서야 국방부와 국가보훈처로부터 받지 못한 '응답'을 법원으로부터 받았다.

4일 법조계에 따르면 춘천지법 행정1부(윤정인 부장판사)는 김재룡(65) 씨가 강원서부보훈지청장을 상대로 낸 군인사망보상금 지급거부 처분 취소 소송에서 원고 승소로 판결했다.

김씨의 아버지 고(故) 김응서 씨는 1957년 8월 육군에 입대해 철원 6사단에서 복무하던 중 1958년 11월 25일 총기 사고로 총상을 입고, 이듬해 1월 3일 병원에서 치료를 받던 중 목숨을 잃었다.

봄이 돼서야 군으로부터 "유골을 가져가라"는 연락을 받았지만, 이제 첫돌이 지난 아들 재룡 씨를 업고 가서 유골을 수습해올 수는 없었다.

10년이 지난 1969년 5월, 유족은 군으로부터 순직확인서를 받았다.

하지만 군인사망보상금 청구서 작성에 필요한 사망원인은 기재돼있지 않았고, 사망일시도 1월 3일이 아닌 1월 1일로 실제와 달랐다.

아들 재룡 씨가 2014년부터 아버지의 죽음을 규명하기 위해 국방부와 국가보훈처의 문을 두드렸으나 명쾌한 답변을 들을 수 없었다.

그러던 중 2018년 군 사망사고 진상규명에 관한 특별법이 제정됐고, 진상규명위에 진정한 끝에 2020년 8월 '순직 결정 후 사망보상금 안내 및 지급 절차가 이행되지 않은 사실이 인정된다'는 취지의 결정을 받아냈다.

재룡 씨는 이를 토대로 2021년 3월 강원서부보훈지청에 아버지에 대한 군인사망보상금 지급을 청구했지만, 보훈지청은 "1969년 5월 순직 통보를 받은 때로부터 5년 이내에 군인사망보상금을 청구하지 않아 소멸시효가 완성됐으므로 지급대상이 아니다"며 거부했다.

재판부는 '보훈지청의 소멸시효 주장은 신의성실의 원칙에 반하는 권리남용에 해당하는 것'이라는 재룡 씨의 주장을 받아들였다.

신의성실의 원칙은 법률관계 당사자가 상대방의 이익을 배려해야 하고 신뢰를 저버리는 방법으로 권리행사를 해서는 안 된다는 민법의 기본 원칙이다.

재판부는 군이 윤씨에게 남편의 사망 사실은 물론 국립묘지에 안장된 사실도 알리지 않은 점, 사망 시 유가족에게 통지해야 할 통지서를 발송하지 않은 점 등 여러 사정을 들어 보훈지청의 결정이 신의성실의 원칙에 반한다고 판단했다.

이로써 반세기를 넘어 60여 년을 가슴앓이했던 유족은 '승소'라는 두 글자로 조금이나마 위로를 받게 됐다.

그 사이 재룡 씨는 아버지의 죽음에 숨겨진 진실을 좇는 과정과 감정을 담은 '개망초 연대기'란 책을 펴내기도 했다.

재룡 씨의 소송대리를 맡은 법무법인 지향 양성우 변호사는 "보훈지청에서 항소하지 않아 오늘 판결이 확정됐다"며 "보훈지청의 결정을 존중한다"고 말했다.

![[속보] 檢, '징역 2년' 조국에 '내일까지 검찰 출석' 통보 예정](https://img.hankyung.com/photo/202412/02.22579247.3.jpg)

![[속보] '입시비리' 조국, 징역 2년 확정…의원직 상실·대선 출마 제한](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38919746.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)