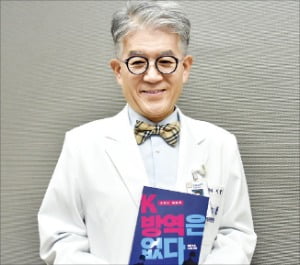

이형기 서울대 임상약리학과 교수(사진)는 스스로를 “할 말은 죽어도 못 참는 의사”라고 말한다. 국내 신약개발 및 임상약학 분야에서 손꼽히는 전문가지만 대중에게는 ‘황우석 사태’ 당시 난자 제공의 윤리 문제를 정면으로 제기했던 학자로 더욱 잘 알려졌다.

그런 그가 이번에는 ‘K방역’에 대한 쓴소리를 들고나왔다. 이 교수뿐만 아니라 ‘기생충학자’로 유명한 서민 단국대 교수, 신평 전 경북대 법학전문대학원 교수는 물론 평범한 고3 학생까지 총 16명이 공저자로 참여해 다방면에서 K방역의 문제점을 짚었다. 최근 《K-방역은 없다》를 펴낸 이 교수를 지난 20일 서울대병원에서 만났다.

이 교수는 책을 쓴 동기에 대해 “오락가락하는 백신정책이 결정적이었다”고 말했다. 작년 9월 미국, 영국 등의 국가들은 백신 선구매 계약을 맺은 상태였지만 한국 정부는 ‘백신 안전성’을 이유로 도입을 주저해 접종이 3개월 이상 늦어졌다. 여기에 일부 전문가까지 가세해 정부를 지나치게 옹호하는 주장을 폈다는 것이다.

이 교수는 “전문가로서 백신 구매가 급하지 않다거나 부작용이 문제라는 등의 발언은 그냥 넘길 수 없었다”며 “한국이 방역 상황에서 어떤 ‘실수’를 저질렀는지를 되짚어볼 필요가 있다고 생각해 책을 펴낼 생각을 하게 됐다”고 했다.

저자들이 바라본 ‘K방역’이란 무엇일까. 각자 분야가 다른 만큼 저자들의 평가도 조금씩은 달랐다. 공저자로 참여한 박승민 미국 스탠퍼드대 연구원은 “빠른 진단기술이 K방역의 핵심”이라면서도 원천기술은 대부분 해외 기술에 의존하는 한계점을 지니고 있다고 진단했다. 소상공인 자격으로 참여한 배훈천 씨는 “소상공인과 자영업의 희생 위에 쌓은 성과”라고 평가했다. 최연소 저자로 참여한 고3 학생 유영찬 군은 “교실 내 방역수칙은 한참 전부터 겉치레였다”고 했다.

이 교수는 “종합해서 보면 K방역이라고 홍보해온 것 자체가 실체가 불투명했다”며 “어느새 전문가들의 말은 힘을 잃고, 방역 정책 자체가 정치적 논쟁거리가 된 게 너무 안타깝다”고 했다.

도발적인 제목을 단 책인 만큼 비판도 쏟아질 법하다. 하지만 이 교수는 “이미 그런 건 십수 년 전에 면역이 됐다”고 웃으며 말했다. 2005년 ‘황우석 사태’ 당시 이미 곤욕을 치러본 만큼 일부 비판에는 익숙해졌다는 얘기다.

이 교수는 “예전에도 ‘네가 무슨 대학교수냐’는 얘기를 숱하게 들어온 만큼 비판은 개의치 않는다”며 “지금 중요한 것은 자화자찬에 가려진 현실에 대해 쓴소리를 던져주는 것이라 생각한다”고 말했다.

배태웅 기자 btu104@hankyung.com