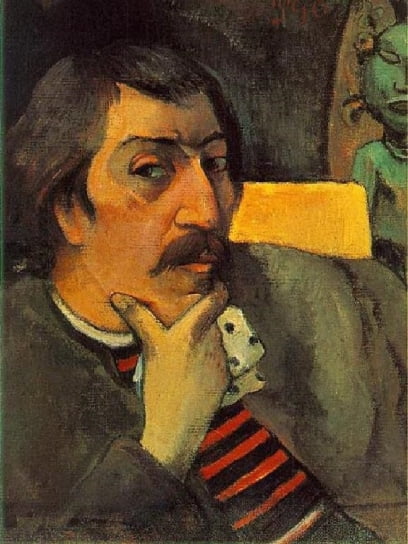

철학 강의에서 들을법한 얘기입니다. 이 질문들을 받게 된다면 누구나 선뜻 답하기 어려울 것 같습니다. 그런데 이 심오한 문장들이 그림의 제목이기도 하다는 사실, 알고 계시나요. 1897년 프랑스 출신의 화가 폴 고갱(1848~1903)이 그린 것으로, 작품명 자체가 '우리는 어디에서 왔는가? 우리는 무엇인가? 우리는 어디로 가는가?' 입니다. 그림의 제목이 인간의 과거, 현재, 미래를 관통하는 가장 근원적인 질문을 던지고 있다는 점이 놀랍습니다.

작품을 자세히 살펴볼까요. 이 그림은 보는 방향도 특이한데요. 왼쪽이 아닌, 오른쪽에서부터 시작해 왼쪽 방향으로 보시면 됩니다. 오른쪽엔 누워있는 작은 아이가, 중간엔 젊은 사람이 과일을 따고 있는 모습이 보입니다. 가장 왼쪽엔 죽음을 두려워하는 듯 두 손으로 귀를 막은 백발의 노인이 있죠. 이들이 있는 곳은 원시적인 느낌이 가득한 야생의 광원. 그 위로 인간의 탄생부터 죽음까지의 과정이 파노라마처럼 펼쳐져 있습니다. 이런 대작을 그린 고갱의 삶과 작품 세계가 더욱 궁금해집니다.

고갱은 프랑스 파리에서 태어났습니다. 기자였던 고갱의 아버지는 그가 태어난 지 얼마 되지 않아 아내의 고향인 페루로 가족과 함께 떠났습니다. 파리의 정치적 혼란을 피하려던 것이었는데요. 안타깝게도 페루로 가던 중 아버지는 심장병으로 세상을 떠났습니다. 가족들은 어쩔 수 없이 페루에 머물며 5년 정도 지냈습니다. 그러나 이런 비극에도 고갱에게 페루는 영원히 잊히지 않는 추억의 장소로 남았습니다. 그는 남미의 쏟아지는 햇살과 아름다운 풍경을 눈과 마음에 담았는데요. 그 기억은 고갱의 예술 인생에 중요한 밑거름이 됐습니다.

하지만 또 원점으로 돌아와야 했습니다. 어머니의 사망 소식을 듣고 파리로 복귀하게 된 것이죠. 그는 24세엔 파리 증권거래소에 주식 중개인으로 취업도 했습니다. 이후 10년간 평범하고도 착실한 회사원의 생활을 이어갔죠. 부유한 덴마크 여인 메트 소피 가드와 결혼해 다섯 아이도 낳았습니다.

그러던 중 그의 인생에 운명처럼 미술이 찾아옵니다. 증권업에서 일하다 보니 자연스럽게 미술 투자에 관심을 가졌던 것이 시작이었습니다. 그러다 그는 취미로 작품 활동을 시작하게 됐는데요. 카미유 피사로, 폴 세잔 등 인상파 화가들을 만나게 되며 그의 마음은 크게 동요했습니다. 갈수록 작품 활동에 심취했고, 직접 전시회 출품도 했습니다.

그러다 심각한 경기 불황으로 프랑스 주식 시장이 불안해지자, 그는 큰 결심을 내립니다. 일을 그만두고 전업 화가가 되기로 한 것이죠. 정규 미술 교육을 받지도 못했고, 전업 화가가 되기에도 다소 늦은 35세의 나이였지만 그의 의지는 꺾을 수 없었습니다. 자유와 도전을 꿈꾸던 그의 본능이 10년 만에 다시 깨어난 것이죠.

하지만 예술가의 길은 그리 녹록지 않습니다. 자신만의 길을 찾기까지 인고의 시간을 견뎌야만 합니다. 고갱은 초기에 인상파의 영향을 받은 작품들을 그렸지만, 잘 팔리지 않았습니다. 가족 수도 많아 직장 생활을 하며 모아둔 돈도 금방 동났습니다. 그를 이해하기 힘들었던 아내는 결국 아이들을 데리고 덴마크로 떠났습니다.

홀로 남은 그는 괴로움과 고통 속에서도 점점 자신만의 화풍을 찾아가기 시작합니다. 그가 그토록 그리워했던 유년 시절의 풍경인 자연, 나아가 원시와 야생을 그리는 것이었습니다. 만물이 생동하는 곳으로 가 눈부신 생명력을 담아내고 싶어 했죠. 이를 위해 마르티니크 섬으로 가 그림을 그렸고, 조금씩 반응도 얻었습니다.

그러다 빈센트 반 고흐와의 만남이 이뤄지게 됩니다. 처음엔 고흐의 동생 테오와 거래를 하게 됐고, 테오를 통해 고흐를 알게 됐습니다. 고갱과 고흐는 함께 살게 됐지만, 이들의 동거는 2개월 만에 비극으로 끝났습니다. 다른 예술적 견해로 갈등을 겪다 고흐가 자신의 귀를 자르면서 마침표를 찍었죠.

하지만 그는 원주민들을 유심히 살피고 열대 풍경과 함께 화폭에 담았습니다. '이아 오라나 마리아(마리아를 경배하며)' '타히티의 여인들' 등 많은 작품들이 이 과정에서 만들어졌습니다.

고갱은 그림을 그릴 때 눈앞에 보이는 것에만 집중하지 않았습니다. 사실을 묘사하기 보다 현실과 자신의 기억을 연결해 관념적인 작품들을 주로 그렸습니다. 그는 "나는 보기 위해 눈을 감는다"라고 말하기도 했는데요. 겉으로 보이는 현상보다 자신의 마음과 정신에 집중하려 했던 것을 알 수 있습니다.

그의 기법도 독특했습니다. 원근법도 무시했으며, 형태도 단순하게 그렸습니다. 대신 색채를 최대한 강렬하게 담아냈죠. 고갱의 이런 기법은 20세기 추상미술이 탄생하는 데 큰 영향을 미쳤습니다.

하지만 고갱은 생전에 많이 인정받지 못해 계속 가난에 허덕였습니다. 그는 현지 원주민 여성과 동거하며 아이도 낳았는데요. 아이가 일찍 죽어 고갱은 심각한 우울증에 빠지기도 했습니다. '우리는 어디에서 왔는가? 우리는 무엇인가? 우리는 어디로 가는가?'는 그 고뇌의 끝에 탄생한 그의 걸작이자 유작입니다.

안정적인 삶을 포기하고 스스로를 불태운 화가 고갱. 그는 이렇게 말했습니다. "정열은 생명의 원천이고, 더 이상 정열이 솟아나지 않을 때 우리는 죽게 될 것이다. 가시덤불이 가득한 길로 떠나자. 그 길은 야생의 시를 간직하고 있다."

야생의 시를 찾기 위해 가시덤불도 마다하지 않았던 고갱의 걸음이 뜨겁고 묵직하게 와 닿습니다.

김희경 기자 hkkim@hankyung.com

![배곯던 무명 아티스트, TV로 미술계 흔들다 [이 아침의 예술가]](https://img.hankyung.com/photo/202304/AA.33170003.3.jpg)