1인당 나랏빚 400만원 이상 늘어…연말 국가부채 2100조 될 듯

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

GDP 넘어선 나랏빚

코로나 이전부터 급격히 늘린 빚

전국민 지원금 등 선심성 퍼주기

건전성 높일 '재정준칙' 시급

코로나 이전부터 급격히 늘린 빚

전국민 지원금 등 선심성 퍼주기

건전성 높일 '재정준칙' 시급

文정부 이후 나랏빚 급증

지난해 국가부채가 늘어나는 것은 어쩔 수 없는 측면이 있었다. 김소영 서울대 경제학부 교수는 “코로나19 극복을 위해 재정을 푼 것은 불가피했다”고 평가했다. 지난해 정부는 코로나 위기 극복을 위해 네 차례 추가경정예산안을 마련했다. 2019년 말 본예산을 짤 때 계획했던 것보다 67조원을 더 썼다. 총지출은 485조1000억원으로 전년 대비 64조9000억원 증가했다.

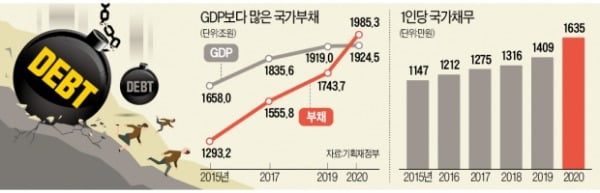

그 결과 재원 중 상당부분은 적자 국채 발행에 의존했다. 이는 국민이 세금으로 갚아야 하는 ‘빚’이다. 이에 따라 1인당 국가채무도 급증했다. 지난해 1인당 국가채무는 1635만원으로 1년 전 1409만원보다 200만원 이상 증가했다. 문재인 정부 출범 전인 2016년 1212만원과 비교하면 34.9% 늘었다.

전문가들은 문재인 정부 초반 부채를 급격하게 늘린 것이 문제라고 보고 있다. 국가부채 규모로 보면 2016년 말 1433조원에서 2017년 말 1555조8000억원, 2018년 말 1683조4000억원, 2019년 말 1743조7000억원 등으로 불어났다. 선심성 복지 등에 재정을 대거 투입한 결과다.

당장 적자 축소 나서야

정부는 올해도 코로나19 대응을 위해 확장 재정정책을 이어갈 전망이다. 지난달 1차 추경안이 국회를 통과하면서 이미 적자 규모가 본예산 기준 956조원에서 965조9000억원으로 예상보다 커졌다. 향후 전 국민 지원금 등을 또 추진할 경우 올해 국가채무는 최대 1000조원까지 늘어날 수 있다는 예상도 나온다. 여기에 미래 연금 지급을 위한 연금충당부채 등 비확정부채를 더하면 한국의 올해 말 기준 국가부채는 2100조원까지 늘어나게 된다.정부가 이 같은 확장 기조를 밀어붙이는 데에는 재정건전성 문제가 크지 않다는 판단이 깔려 있는 것으로 분석된다. 이날 정부는 국가결산 브리핑에서 “한국의 재정건전성은 주요국 대비 양호한 수준”이라는 설명을 반복했다. 국제통화기금(IMF)이 전망한 지난해 한국의 국내총생산(GDP) 대비 일반정부 부채비율 증가폭이 6.2%포인트에 그쳐, 세계 평균(14.1%포인트)과 선진국 평균(17.9%포인트) 등에 미치지 못한다는 점 등이 근거다.

하지만 전문가들은 올해 한국의 경제성장률 전망치가 상향되고 있는 점을 감안하면 위기 상황에서 큰 폭으로 늘어났던 적자폭과 채무비율 증가속도를 제어하기 시작해야 한다고 지적했다. 김우철 서울시립대 세무학과 교수는 “세계 각국은 성장률 상향과 함께 올해부터 적자폭을 줄이려는 시도를 시작했다”며 “한국도 지난해 5.8%까지 치솟은 GDP 대비 관리재정수지 적자폭을 3%대까지 낮추려는 노력이 필요하다”고 했다.

정부가 재정건전성 관리를 위해 추진하고 있는 재정준칙에 대해선 시행 시점이 늦다는 지적이 나오고 있다. 김소영 교수는 “2025년부터 적용 예정인 재정준칙을 기다리기보다 내년부터 적자와 채무 감축을 시작해야 한다”고 말했다.

강진규 기자 josep@hankyung.com