청바지... '옷'이 아니라 '문화'다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

국립민속박물관에 청바지가 내걸렸다.

“박물관에 청바지라?”

호기심이 동해 전시 첫날 부리나케 경복궁 내 민속박물관으로 달려갔다.

이번 ‘청바지 특별전’은 물질문화를 통해 인류문화사를 연구해온 국립민속박물관이

세계 청바지 문화를 주제로 한 연구 및 수집 성과를 공개하는 자리이다.

전시실에 들어서면 제일 먼저 눈에 들어오는 것이 청바지의 원조 ‘리바이스’의 설립자,

레비 스트라우스의 생가 박물관에서 가져온 낡은 청바지와 초창기 리바이스 광고부터

당시 리바이스를 착용한 사람들의 사진과 광고 포스터들이다.

리바이스는 세계 최초의 청바지를 소개한 오리지널 데님 브랜드로서

청바지의 과거와 현재를 아우르는 특별한 자료들을 이번 전시를 위해 박물관 측에 제공했다.

더불어 1800년대부터 1960년대까지 출시됐던 청바지의 핏과 소재,

디테일을 완벽하게 재현한 리바이스 청바지들도 눈여겨 볼만 하다.

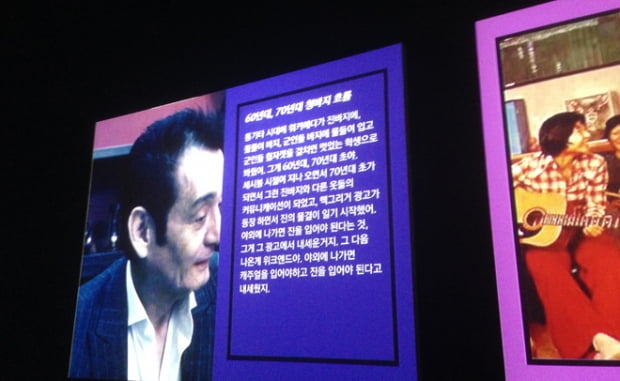

인터뷰 영상과 미디어아트도 시선을 끈다.

청바지를 즐겨 입는 사람들뿐만 아니라 전혀 입어본 적도 입고 싶지도 않은

사람에 대한 인터뷰 영상도 이색적이다.

또한 청바지를 입고 통기타를 치며 한 시대를 풍미했던 70년대 청춘의 아이콘, 가수 양희은과

우리나라 최초의 청바지 남성 모델이었던 이재연(현, 모델라인 대표)이

추억하는 청바지 이야기도 영상으로 만날 수 있다.

1960~70년대 ‘쎄시봉’ ‘오비스캐빈’을 중심으로 활동하던 통키타 가수들의 음악을

감상할 수 있는 코너도 갖춰 놓아 누구나 헤드폰을 쓰고 7~80년대로

시간여행을 떠나 볼 수도 있다.

전시에는 구술자료 외에도 국내외 청바지 업체가 제공한 청바지 관련 각종 자료와

데님(청바지 원단)으로 만든 가방, 생활용품 등 청바지 원단과 스타일을 활용한 물건들을 통해

생활 깊숙이 자리한 ‘청바지 문화’의 확장된 모습도 엿볼 수 있다.

세계인들의 생활 깊숙이 자리잡은 청바지는 우리 모두가 공감하는 보편성을 가지면서도

각 나라의 시대와 상황에 따른 특수성도 가지고 있다.

매년 18억장이 팔린다는 청바지는 시대와 나라, 민족을 막론하고

서로 어울릴 수 있는 인류 공통의 문화요소이다.

청바지에는 자유와 도전, 저항의 아이콘에서 현대인들의 일상복이 되기까지

숱한 이야기가 고스란히 녹아 있기 때문이다.

‘청바지의 탄생과 확산 그리고 일상 속으로’라는 주제 아래 우리나라에 도입된

청바지의 시대별 이야기 구성도 흥미롭다.

우리나라에 청바지가 도입된 것은 6.25전쟁으로 어수선하던 1950년대.

이때 청바지는 서양의 망측한 옷, 예의에 어긋나는 옷으로 치부됐다.

1970년대, 베이비부머가 대학생일 무렵,

청바지는 건방지고 불량한 사람들이 입는 옷으로 인식되기도 했지만 한편으로는

유신 독재에 강력하게 반발하는 젊은이들의 상징이 되기도 했다.

기성세대의 안일한 태도에 반항하고 그릇된 정부 정책에 저항하는 젊은이들이

결코 잊지못할 추억의 물건으로 청바지와 통기타를 꼽았을만큼 청바지는

반항과 저항의 아이콘으로 통했다.

1980년대, 청바지는 또 한번의 변화를 겪게 된다. 1982년에 내려진 교복자율화는

중고생들이 교복이 아닌 다른 옷을 입도록 만드는 중요한 계기가 되었는데

이때 교복을 대체한 옷이 바로 청바지였다.

1990년대 들어 외제 청바지 유입이 가속화되면서 청소년들은 ‘이름값 하는’ 청바지를

입기 위해 안간힘을 쓰기도 했다.

단순한 디자인의 청바지는 사라지고 배꼽이 드러나도록 지퍼를 짧게 달거나,

모래로 탈색시킨 ‘스노우 진(Snow Jean)’이 등장하기 시작했으며

멀쩡한 무릎을 찢어 입기 시작했다.

청바지 업체들은 이러한 경향에 재빨리 편승했다.

모래로 돌로 워싱하고, 요상스럽게 찢어 발긴 디자인의 청바지가 신상품으로 출시되는

오늘에 이르렀다. 이처럼 청바지의 변신은 시대와 궤를 같이하고 있다.

청바지의 생명력은 우직하고 끈질기다.

이번 ‘청바지 특별전’을 둘러보며, 청바지가 단순히

‘옷’이 아니라 ‘문화’를 담고 있다는 사실에 백번 공감한다.

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)