"한국어는 소중한 문화유산…'공동영역'으로 가꿔나가야"

'애오개'(아현), '삼개'(마포), '무너미'(수유) 등 우리말 고유의 생활 정조를 느낄 수 있는 지명들이 근대식 행정이 도입되면서 사라졌다.

이런 아쉬움을 반복하지 않으면서 우리말을 가꾸려면 어떻게 해야 할까.

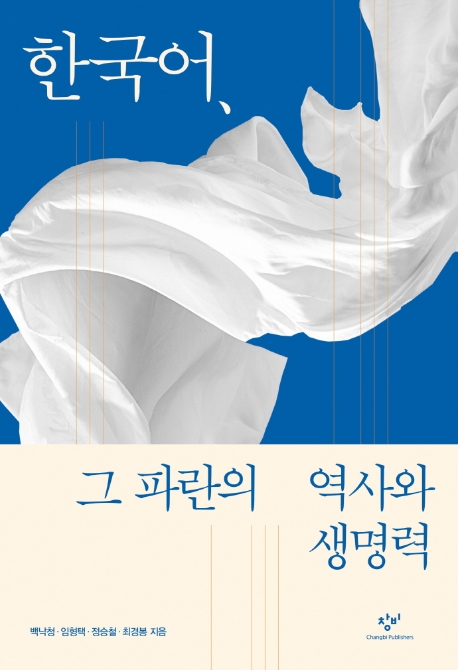

백낙청 서울대 명예교수, 임형택 성균관대 명예교수, 정승철 서울대 국어국문학과 교수, 최경봉 원광대 국어국문학과 교수 등 4명은 좌담집 '한국어, 그 파란의 역사와 생명력'(창비)에서 구체적인 방안을 내놓는다.

오는 9일 제574돌 한글날을 앞두고 출간된 책은 한국어가 강대국의 위세 속에서 살아남은 소중한 문화유산이기에 한층 풍요롭고 품격있는 소통수단이자 '공동영역'으로 가꿔나가야 한다고 강조한다.

저자들은 근대 전환기부터 오늘날까지 한국어의 역사를 살피고, 공동의 자산으로 우리말을 가꾸기 위한 취지의 좌담회를 연 뒤 책으로 엮었다.

근대적인 어문 생활, 해방 이후 본격화된 규범화와 국어순화, 우리말의 새로운 미래 상상 등을 주제로 7시간에 걸쳐 진행된 대화의 결과물이다.

사회자인 백 교수는 "한국어는 파란만장한 역사를 거쳤기에 좀 더 깊은 애정을 가지고 봐줘야 하는 언어"라고 말한다.

백 교수는 '커먼즈'(commons)의 관점, 즉 '공동영역'으로서의 한국어라는 새로운 언어관을 제시한다.

인간이 살아가는 과정 전체가 이 '공동영역'에 참여해 발전 또는 훼손에 영향을 미친다고 볼 수 있어 모든 언어 사용자가 나름의 책임을 져야 한다는 입장이다.

'커먼즈'는 공동소유의 경작지를 뜻하는 '공유지'로 주로 번역되지만, 공유 토지·재화를 넘어 다양한 형태의 공유자산으로 의미가 확대된 만큼 인간의 창조행위가 바탕이 되는 '공동영역'이 적합하다는 게 백 교수의 견해다.

또 외래어표기법 등 표준어규정에 담긴 행정편의주의나 영어 중심 사상의 문제를 지적하고 앞으로 한국어의 표기 능력과 표현력을 크게 높일 방안에 대해 지속적인 토론을 해나가자고 제안한다.

임 교수는 인문적 심성에 기반한 비판 정신을 길러줄 수 있는 다산 정약용의 공부법 '문심혜두'(文心慧竇)를 국어교육의 새로운 열쇳말로 제시한다.

정 교수는 표준어와 사투리의 구분 없이 자신의 원하는 말로 이야기할 수 있는 방언사용권 존중 사회를 만들자고 말한다.

최 교수는 남북 언어의 통합 문제와 관련해 '단일한 한국어 완성'이라는 근대적 관점을 먼저 극복해야 한다는 의견을 낸다.

근대적 관점에서 남북 언어 문제를 말할 때 주로 이질화 부분이 거론된다.

하나의 공동체는 같은 규범어를 써야 하는데, 남북 간 어휘나 규범의 차이가 있어 서로 의사소통이 어렵다는 것이다.

최 교수는 이런 차이를 인정하면서 이해하고 소통하면 통일 시대를 대비해 공통어를 이루는 과정이 된다고 말한다.

우리가 현재 언어 현실을 인정해 복수 표준어를 확대하는 것도 남북 언어 통일을 준비하는 일로 볼 수 있다고 강조한다.

백낙청·임형택·정승철·최경봉 지음. 256쪽. 1만6천원.

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트