복지부 "의심증상 없으면 일상적 진료 해야"…의료기관에 대응지침 하달

열도 없고 호흡기 증상도 없는데 신종코로나 발생 국가를 다녀왔다는 이유로 골절, 치통 치료도 제대로 못 받는 사례가 속출해 보건당국의 관리가 필요하다는 지적이 나온다.

9일 온라인 커뮤니티 등에 따르면, 최근 중국이나 동남아시아를 다녀온 사람들 병원 진료에 애를 먹고 있다.

베이징(北京)에 사는 엄마들이 자주 찾는 한 교민 커뮤니티에는 지난 7일 "중국에서 왔다는 이유로 병원에서 응급 환자도 안 받아준다"며 불만을 토로하는 글이 올라왔다.

이달 6일 산책하다가 발목이 골절됐다는 글쓴이는 "급히 수술해야 한다고 해서 깁스를 한 채 비행기를 탔다.

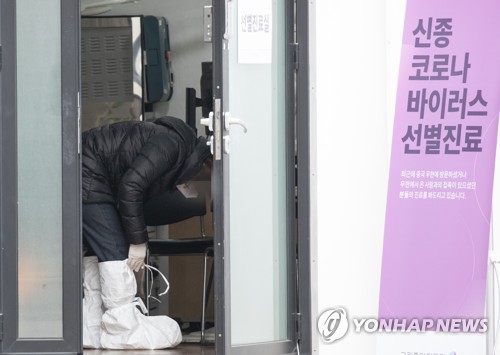

보건소에서 '중국에서 온 응급환자'라고 이야기해 준 병원을 갔는데 선별진료소로 보내졌다"고 털어놨다.

그는 "음압실에 들어가 폐사진도 찍었는데 아무 이상이 없었다.

그런데도 병원에서는 진료를 거부당했고 정형외과 의사는 만나지도 못했다"며 "오죽 급했으면 내 나라로 왔겠냐"며 답답해했다.

같은 커뮤니티에 글을 올린 한 회원은 "2주 격리가 끝났는데도 병원에서 예약을 받은 뒤 취소했다.

중국에서 들어가면 다 바이러스 덩어리냐"며 착잡한 심경을 드러내기도 했다.

상하이(上海) 교민들이 자주 찾는 한 커뮤니티에는 "우한에 있었던 것도 아닌데 병원 진료 거부를 당하고, 중국에서 왔다는 말에 간호사가 소스라치게 놀랐다는 이야기를 들으니 어이가 없다"고 말하기도 했다.

신종코로나 확산 우려 속에 급히 귀국했다는 사람은 "한국에 들어오니 중국에 있을 때보다 마음이 더 불편하다"며 "아이들과 집콕(집에서 머무른다는 의미)하고 있다"고 씁쓸해했다.

또 치과에서도 진료거부와 관련된 민원이 많이 발생하고 있다.

치과는 진료과정에서 비말(침방울)이 많이 튀기 때문에 해외 방문력 환자에 대한 경계가 심한 것으로 보인다.

보건복지부는 최근 의료기관에 대응지침을 내려보내 중국 등 해외방문자가 신종코로나와 관련 없는 증상이나 질환으로 내원하면 '일상적인 진료'를 하라고 당부했다.

즉시 치료 필요성 및 감염 가능성 등을 종합적으로 고려하고 중국을 방문했다면 14일이 지난 후 진료받는 것이 바람직하다는 것을 안내할 수 있지만, 의학적 판단이 아닌 이유로 진료를 전면 거부하면 의료법 위반 소지가 있다고 경고했다.

의료인이 '진료거부 금지의무'를 위반하면 의료인 및 의료기관 개설자는 1년 이하의 징역형이나 1천만원 이하 벌금형을 받을 수 있다.

보건복지부 관계자는 "처음에는 증상이 없다가 나중에 확진을 받는 경우가 있다 보니 동네병원 등에서 해외 여행력이 있는 환자 대응에 애로를 겪는 것 같다"며 "대응지침을 통해 불필요한 진료거부가 생기지 않도록 관리하겠다"고 말했다.

현재 병원에서는 의약품안심서비스(DUR)와 해외여행력정보제공프로그램(ITS) 등으로 환자의 중국 방문 이력을 확인할 수 있다.

발열이나 호흡기 증상 등 신종코로나로 의심 증세를 보이면 관할 보건소에 신고하고 환자를 이송하게 되어 있다.

신종코로나 공포가 야기하는 차별과 불편은 사회 곳곳에서 생기고 있다.

일부 학교나 회사에서는 출근 또는 출석을 위해 신종코로나 진단을 받고 음성 판정 증명서를 제출하라고 요구하는 사례가 나타나고 있다.

선별진료소가 설치된 서울의 한 대형병원 관계자는 "해외 방문력이 있다는 이유만으로 증상도 없는데 검사를 원하시는 분들의 문의가 많고 실제로도 다수 찾아오고 있다"고 전했다.

정은경 중앙방역대책본부장은 "단순한 행정적 승인을 위해 접촉력도 증상도 없는 사람에게 불필요한 검사와 증명서 제출을 요구하는 행위는 방역적, 의학적 측면에서 의미가 없다"며 "검사가 꼭 필요한 환자들의 검사가 지연되므로 이러한 행위는 삼가 달라"고 강조했다.

/연합뉴스