의료 빅데이터 플랫폼 '반쪽 출범'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

의약품 개발 등엔 활용 못해

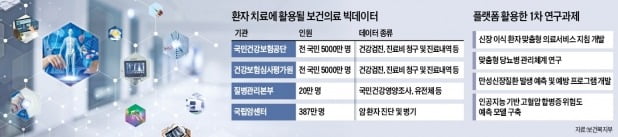

보건복지부는 17일 서울 소공로 포스트타워에서 보건의료 빅데이터 플랫폼 개통식을 열었다. 지난 5월 문재인 대통령이 발표한 바이오헬스산업 혁신전략의 후속 조치다. 다음달부터 국민건강보험공단과 건강보험심사평가원, 질병관리본부, 국립암센터에 있는 빅데이터를 하나로 모아 연구에 활용할 수 있다.

주민등록번호를 식별코드로 쓸 수 없도록 한 개인정보보호법 때문에 데이터 정확도가 떨어지는 등 한계가 있다는 목소리가 나온다. 업계 관계자는 “기업 및 연구소가 의약품 개발 등의 용도로는 활용할 수 없다”며 “여러 기관의 데이터를 하나로 묶을 때 암호화된 주민등록번호 등 가명정보도 활용할 수 없어 개인정보보호법 개정이 시급하다”고 했다.

의료 빅데이터, 신약 R&D에 활용 못하고 병원과 연계도 안돼

신장이식 환자는 이식받지 않은 사람보다 암이나 감염병에 걸릴 위험이 높다. 면역억제제를 먹어야 하기 때문이다. 미국 등 해외에서는 신장이식 후 환자가 언제 암 검진을 받아야 하는지에 대한 가이드라인이 꼼꼼히 마련돼 있다. 하지만 국내에는 아직 이런 지침이 없다. 이하정 서울대병원 신장내과 교수는 “다음달부터 보건의료 플랫폼을 활용해 국민건강보험공단과 질병관리본부 데이터를 분석하는 연구를 시작할 것”이라며 “이를 활용하면 국내 신장질환자들의 건강검진 가이드라인을 만드는 것도 가능하다”고 했다.

국내 보건의료 데이터를 한곳에서 볼 수 있는 길이 열렸다. 보건복지부가 국내 첫 보건의료 빅데이터 플랫폼을 개통해 5000만 국민의 질환 정보 등을 환자 치료에 활용할 수 있는 기반이 마련되면서다. 하지만 개인정보보호법 때문에 갈 길이 멀다는 지적이 나온다.

보건의료 빅데이터 연구 첫발 뗐다

건보공단과 건강보험심사평가원이 보유한 건강검진, 진료비 청구 데이터는 규모만 60테라바이트(TB)가 넘는다. 국민건강영양조사를 하는 질병관리본부, 국내 암 환자 데이터를 보유한 국립암센터도 각각 20만 명, 387만 명분의 보건의료 빅데이터를 쌓아두고 있다. 지금은 연구진이 이들 데이터를 하나로 모아 활용하는 것이 불가능하다. 이 교수는 “장기이식관리센터를 산하에 둔 질병관리본부에는 이식 수술 당시까지의 진료 데이터만 있고 이후 어떻게 됐는지 등에 대한 정보가 전혀 없다”고 했다.

이번에 개설된 플랫폼을 활용하면 이들 정보를 하나로 모아 볼 수 있다. 건강보험공단에 있는 거주지역, 경제상태 등 환자 정보를 질병관리본부와 암센터에 있는 정보와 연계하면 환자 소득에 따른 생활습관이나 암 발생률 등을 파악할 수 있다. 만성질환은 물론 희귀난치성 질환, 감염 질환 예방법 등을 찾는 것도 가능하다.

플랫폼은 연구자가 주제를 신청한 뒤 제한된 공간에서 데이터를 활용하는 구조다. 의료진이 고혈압 합병증 예측을 위한 인공지능(AI) 모델을 개발하겠다고 신청서를 내면 공공 목적 연구인지 심의한 뒤 익명화된 데이터 묶음을 제공한다. 이렇게 만들어진 데이터도 정부 행정망으로만 접속할 수 있다. 해킹 등을 통한 개인정보 유출을 피하기 위한 조치다.

병원 데이터 통합 등은 한계

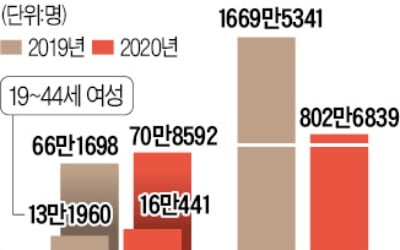

이중 삼중의 안전망을 거치다보니 데이터 정확도가 떨어진다는 지적도 나온다. 이름, 생년월일, 성별로만 환자를 확인하도록 했기 때문이다. 개인정보보호법에 막혀 주민등록번호를 식별코드로 쓸 수 없어서다. 성별과 생년월일, 이름만으로 식별 가능한 사람은 85% 정도다. 다른 사람을 같은 사람으로 인식해 오류가 생길 가능성이 15% 정도라는 의미다. 실명이 아닌 가명 정보를 과학연구 등에 활용할 수 있도록 하는 내용의 개인정보보호법은 아직 국회에 계류 중이다.

건보공단과 건강보험심사평가원에 수집된 데이터의 한계도 있다. 이들 기관은 병원 청구 데이터를 갖고 있는데 병원들이 환자 진료비 삭감 등을 피하기 위해 청구 질환명을 바꾸는 일이 빈번하기 때문이다. 임상 현장에서 나오는 병원 데이터를 통합하는 게 더 중요하다는 지적이 나오는 이유다.

이규성 삼성서울병원 스마트헬스케어연구소장(비뇨의학과 교수)은 “한국보다 늦게 전자의무기록(EMR)을 도입한 미국은 70~80% 정도가 같은 시스템을 쓰기 때문에 데이터 통합이 쉽다”며 “한국은 병원 안에 있는 데이터를 밖에서 활용하는 것이 엄격히 금지된 데다 병원마다 의료용어는 물론 환자 정보 기록 방식도 달라 통합이 어렵다”고 했다.

의료법, 개인정보보호법 등에 막혀 제약사 등이 신약 개발에 활용할 수 없는 것도 한계로 꼽힌다. 오상윤 복지부 의료정보정책과장은 “의료정보는 민감정보이기 때문에 어떻게 활용할지에 대해서는 좀 더 논의가 필요하다”며 “신약개발 활용 등을 위해서는 사회적 담론이 형성돼야 한다”고 했다.

이지현 기자 bluesky@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)