"'나는 누구인가' 묻지 않는 삶은 무의미하죠"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

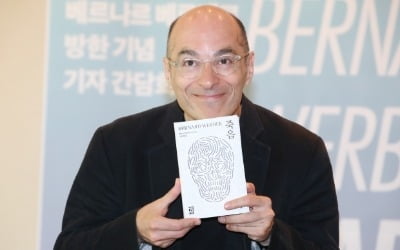

신작 '죽음' 출간 맞춰 방한한 베르나르 베르베르

떠돌이 영혼이 인간세계 관찰

죽음이란 주제 차분하게 풀어내

떠돌이 영혼이 인간세계 관찰

죽음이란 주제 차분하게 풀어내

프랑스 소설가 베르나르 베르베르(58·사진)는 5일 서울 소공동 웨스틴조선호텔에서 열린 《죽음》(열린책들) 한국어판 출간 기념 기자간담회에서 “현대 문명의 폐해 중 하나가 많은 사람이 ‘나는 누구인가’에 대해 스스로에게 질문하지 않는다는 점”이라며 이같이 말했다. 그는 “우리는 먹고사는 문제가 어느 정도 해결된 운 좋은 세대이기에 의식을 잘 가꿔야 한다”며 “육체라는 수단을 빌려서 영혼을 발전시키기 위해 살아가는 존재여야 한다”고 덧붙였다.

‘한국인이 가장 사랑하는 작가’로 꼽힐 만큼 국내에서 인기가 높은 베르베르는 2016년 《제3인류》 완간에 맞춰 방한한 이후 3년 만에 한국을 찾았다. 그의 신작 《죽음》은 인기 소설가 가브리엘이 어느 날 아침 눈을 뜨자 싸늘하게 식은 자신의 육체를 보는 상황에서 시작한다. 가브리엘은 영혼과 대화할 수 있는 영매 뤼시 필리피니를 만나 자신이 왜 죽었는지 파헤친다. 베르베르는 “공포심을 불러일으키는 죽음이란 주제를 우리 삶의 마지막 장 정도로 차분하면서도 재미있게 풀어나가려고 했다”고 설명했다.

베르베르는 이 소설을 쓰기 위해 많은 영매를 만났다고 했다. 그는 “여러 영매 가운데 굉장히 논리적인 한 영매에게 영감을 받아 뤼시라는 인물을 탄생시켰다”며 “소설 속 에피소드도 모두 그 영매의 이야기를 바탕으로 쓴 것”이라고 말했다. 그는 방한 기간에 한국 무당을 만나보고 싶다고 했다. “프랑스 영매든 한국 무당이든 보이지 않는 세계와 연결고리를 가진 사람들이에요. 샤머니즘(무속신앙)은 내가 항상 큰 관심을 갖는 소재입니다.”

베르베르는 ‘영혼이 머물고 싶게 하려면 육신을 잘 보존하라’는 책 속 여주인공 말을 인용하며 “우리는 모두 살아있다는 이점을 십분 활용해 뭔가 해야 한다”고 강조했다. 그는 “여러분도 살아있다는 것에 감사하기 바란다”며 “우리가 죽고 나면 만질 수도, 먹을 수도, 느낄 수도 없기 때문”이라고 덧붙였다.

베르베르는 그동안 개미, 고양이, 천사, 신 등 인간이 아닌 존재의 시각에서 이야기를 풀어왔다. 이 소설에선 영혼이 인간세계를 관찰한다. 매번 살아있는 인간이 아닌 주체들로 소설을 써온 이유에 대해 그는 “인간세계를 인간의 시선으로만 바라본다면 계속 별 다를 것 없는 똑같은 얘기만 썼을 것 같다”며 “인류라는 종이 어느 방향으로 가고 있는지 객관적으로 보기 위해선 인간이 아닌 눈으로 한 걸음 물러나 볼 필요가 있다”고 말했다. “과거나 지금이나 글 쓰는 방식은 다르지 않습니다. 변화를 주는 부분은 주제입니다. 주제를 바꿔가며 새로운 세계를 탐구하는 거죠.”

상상력을 바탕으로 한 장르소설 작가로 살아온 베르베르는 이번 작품에서 판타지 같은 장르문학과 순수문학의 관계를 깊이 통찰했다. “프랑스는 장르문학을 진정한 문학이 아니라고 간주해 크게 다뤄주지 않습니다. 하지만 장르문학에 더 눈에 띄는 반전 효과가 있습니다. 순수문학에 흥미를 느끼지 못한 프랑스의 젊은 독자들이 제 소설에 열광하는 것도 그런 이유입니다.”

다양한 상상력을 담아낸 그의 소설은 20여 년 넘게 한국에서 큰 인기를 얻고 있다. 그 이유에 대해 작가는 이렇게 답했다. “과거 영광에 대한 향수가 강한 프랑스는 과거만 바라보는 경향이 있는 것과 달리 한국은 고통스러운 기억이 많은 나라입니다. 그렇기 때문에 한국 국민은 미래에 더 관심을 갖는 것 같습니다. 한국이야말로 다른 국가들을 선도할 수 있는 미래 국가입니다.”

은정진 기자 silver@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)