獨 지멘스·덴마크 베스타스 등 풍력발전기 제품 20% 저렴

효성·유니슨, 입찰서 잇따라 쓴잔

국내업체 고사 우려

완제품 회사 12곳→4곳으로 감소…풍력발전 일자리도 24% 줄어

"후발 주자인 국내업체 보호 위해 일정 부품 국내산 의무화 해야"

9일 업계에 따르면 풍력발전기를 제조하는 두산중공업과 효성, 유니슨은 올해 풍력발전 사업(한국전력공사 발전자회사 기준) 수주 실적이 없다. 풍력업계 관계자는 “유럽과 중국 등 외국 업체가 국내보다 20% 낮은 가격으로 입찰에 뛰어들고 있다”며 “가격 차이 때문에 국내 업체의 수주가 사실상 불가능한 상황”이라고 말했다. 육상 풍력발전기 기준으로 외국산 제품의 가격은 ㎿당 12억~13억원 수준이지만 국내 기업 제품은 15억~16억원에 달한다. 해상 풍력발전은 ㎿당 외국산 15억~16억원, 국내산 18억~20억원이다.

이런 탓에 국내 업체들은 외국 업체와의 점유율 경쟁에서 밀리고 있다. 지난해 말 기준 한국에 설치된 풍력발전기는 537기다. 원전 1기 발전 설비(1000㎿)를 웃도는 1139㎿ 규모다. 이 가운데 외국산은 587㎿(291기)로 절반이 넘는다.

올 들어서도 사정은 비슷하다. 연말까지 가동을 시작했거나 준비 중인 신규 풍력발전 사업 용량은 총 214.65㎿(80기) 규모다. 이 가운데 43.4%(93.3㎿·27기)를 독일 지멘스와 덴마크 베스타스 등 해외 기업이 따냈다. 나머지 121.35㎿는 국내 업체 유니슨이 차지했지만 이마저도 90% 이상(111.8㎿)은 수주 성과가 아니라 자체 개발 사업이다.

쪼그라드는 국내 풍력발전업계

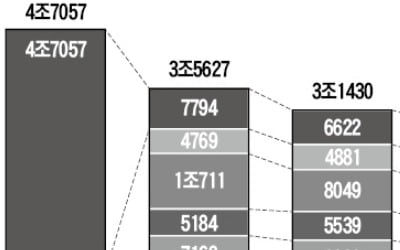

국내 풍력발전업계 규모도 쪼그라들고 있다. 2014년 34곳이었던 국내 풍력발전기 회사는 작년 말 27개로 줄었다. 완제품 제조업체는 현대중공업과 STX중공업 등 대기업들이 시장에 진출하면서 2000년대 중반 12곳에 달했지만 현재 두산중공업과 유니슨, 효성, 한진산업 등 4곳만 남았다. 고용 인원도 2014년 2424명에서 지난해 말 1853명으로 24% 감소했다. 외국 업체가 국내 시장을 장악하면 완성업체뿐만 아니라 부품업체들도 직격탄을 맞을 가능성이 크다.

앞으로의 전망도 밝지 않다. 내년 한전 발전자회사 등 공공기관이 발주할 것으로 예상되는 사업으로는 한림해상풍력발전소, 한동평대해상풍력발전소, 매봉산육상풍력발전소 등이 거론된다. 이 중 한림 사업은 100㎿급으로 해상풍력 중 국내 최대 규모다. 사업비 5000억원의 대형 사업이어서 누가 풍력발전기를 공급할지 관심이다. 하지만 경제성 평가 결과 국산 장비의 수익성이 지멘스의 60~70% 수준에 그친 것으로 나타나 외국 업체의 수주 가능성이 크다는 관측이 나온다.

국제 시장에서 한국 풍력발전 업체들이 후발주자인 만큼 당분간은 국내 업체를 보호할 장치를 마련해야 한다는 목소리도 나온다. 한국풍력산업협회 관계자는 “해외 업체들은 낮은 가격으로 시장을 장악한 뒤 국내 업체가 고사하면 가격을 올릴 가능성이 크다”면서 “대만처럼 입찰 시 일정 부품 비율을 국내산으로 의무화하는 등 산업보호 대책이 필요하다”고 지적했다.

박상용 기자 yourpencil@hankyung.com