'162년 전통' 버버리의 변신…AI·빅데이터 입혀 新성장 '날개' 달다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

디지털 혁신 서두르는 전통기업

6개월 걸리던 신상품 판매

2030세대 소셜미디어 타고 하루만에 전세계에서 팔려

명품 판매·유통 '속도 혁명'…10년 만에 매출·이익 3배로

고객이 맘에 드는 옷 고르면 앱 통해 가상공간서 입을 수도

AI기술 활용해 위조품 판별

6개월 걸리던 신상품 판매

2030세대 소셜미디어 타고 하루만에 전세계에서 팔려

명품 판매·유통 '속도 혁명'…10년 만에 매출·이익 3배로

고객이 맘에 드는 옷 고르면 앱 통해 가상공간서 입을 수도

AI기술 활용해 위조품 판별

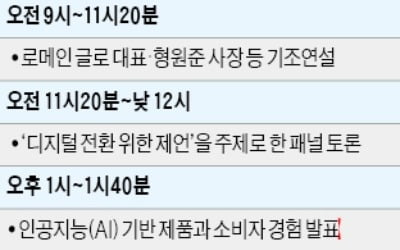

사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자 지난 7일 ‘퓨처 나우’ 기조연설에서

지난 9월17일 영국 사우스런던 메일센터에 글로벌 패션업계 유명 인사가 몰려들었다. 영국 패션 브랜드 버버리가 올해 3월 영입한 리카르도 티시 크리에이티브 총괄책임자(CCO)의 데뷔 컬렉션이 열렸기 때문이다. 세간의 이목을 끈 것은 버버리의 새로운 디자인뿐만이 아니었다. 디지털 혁신에 성공한 버버리의 판매 방식과 유통 속도에 더욱 관심이 쏠렸다. 명품업체들은 컬렉션 무대를 선보인 뒤 6~8개월이 지나야 매장에 옷을 들여놓는다. 하지만 버버리는 이날 쇼가 끝난 직후 인스타그램과 위챗 등 온라인에서 컬렉션 상품 일부를 판매했다. 버버리 신상품은 애플 페이스북 스냅챗 카카오톡 라인 등 각종 소셜미디어를 타고 실시간으로 퍼져나갔다.

체크무늬와 트렌치코트의 대명사였던 162년 전통의 버버리는 이제 단순한 패션 브랜드가 아니다. 버버리는 인공지능(AI)과 빅데이터 등 정보기술(IT)을 제품과 마케팅에 도입하고 소셜미디어를 가장 잘 활용하는 디지털기업 가운데 하나다. 버버리의 디지털 혁신은 2006년 취임한 앤절라 아렌츠 전 최고경영자(CEO)가 이끌었다. 당시 버버리는 루이비통모에헤네시(LVMH) 등 경쟁 브랜드에 비해 성장세가 뒤처졌다. 루이비통 등이 연간 12~13%의 매출 성장률을 기록한 반면 버버리의 성장률은 연 1~2%에 불과했다. 아렌츠는 새로운 시장 발굴이 시급하다고 판단했다. 그는 디지털에 익숙하고 자기표현 욕구가 강한 밀레니얼 세대(1981~1996년생)를 타깃으로 잡았다. 브랜드 정체성도 ‘디지털 미디어 컴퍼니’로 정했다.

버버리는 수많은 보상 프로그램을 통해 소비자가 자발적으로 데이터를 공유하도록 유도했다. 이렇게 수집한 정보는 판매와 고객지원 서비스에 바로 활용했다. 소비자가 매장에 들어가면 종업원은 태블릿PC로 소비자 구매 이력 등의 정보를 파악하고 제품을 제안한다. 세계 500여 개 버버리 매장에 있는 제품에는 모두 무선주파수인식장치(RFID)가 붙어 있다. 소비자가 특정 제품을 고르면 스마트폰을 통해 제품이 어떻게 생산되는지 정보를 제공한다. 옷을 입는 법과 관리하는 법을 제안하기도 한다. 고른 옷은 앱(응용프로그램)을 통해 가상공간에서 입어볼 수도 있다. 애플의 기술을 활용한 체험형 증강현실(AR) 서비스 덕분이다.

버버리는 AI 기술을 위조품 판별에도 활용하고 있다. 엔트로피라는 앱을 구동하고 현미경 카메라로 사물을 비추면 스마트폰에서 260배 확대한 모습을 보여준다. 3만여 종의 핸드백과 지갑 사진 수천만 장을 학습한 AI가 카메라에 찍힌 영상을 분석해 진품과 모조품을 구별하는 방식이다.

AI 도입으로 혁신 꾀하는 패션업체들

버버리의 성공은 딥러닝과 머신러닝 등 AI 기술이 패션업계에 활력을 불어넣는 계기가 됐다. 아마존은 AI 알고리즘을 패션 분야에 접목해 최종적으로 ‘AI 패션 디자이너’를 개발하는 프로젝트에 들어갔다.

타미힐피거, 루이비통 등은 인공지능으로 움직이는 챗봇을 도입했다. 연중무휴 언제 어디서나 소통할 수 있다. 소비자들은 매장을 방문할 필요 없이 챗봇으로 상품 문의 및 서비스를 받을 수 있게 됐다. 에르메스그룹, 포에버21, 타미힐피거 등은 IBM의 AI 솔루션 ‘왓슨’을 도입해 제품 가격 책정에도 활용하고 있다.

미국 경제전문지 포브스는 “미래 패션업계의 답은 런던, 파리, 밀라노 같은 패션 도시가 아니라 실리콘밸리에 있는 AI”라며 “판매 및 소비자 선호도와 관련한 데이터가 늘어날수록 AI 활용도가 더욱 증가할 것”이라고 말했다.

김순신 기자 soonsin2@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)