세계 경기둔화 우려 심화…안전자산 채권투자 시대 열리나?

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

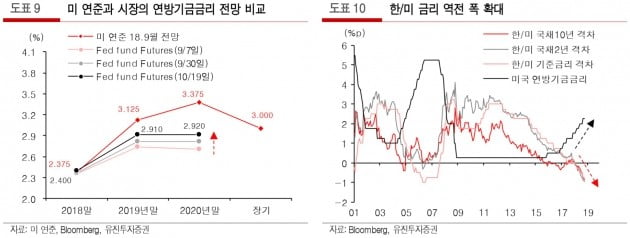

24일 업계에 따르면 최근 세계 증시는 미국 국채금리의 움직임에 따라 등락하고 있다. 지난 11일의 충격도 미국 10년물 국채의 금리가 3.2%대로 높아지면서 유동성이 안전자산인 채권으로 옮겨갔기 때문이란 분석이다. 주식을 팔고 채권을 샀다는 거다. 지난 2월과 4월의 증시 하락도 미 국채금리 상승에서 비롯됐다.

금리가 높아졌다는 것은 그만큼 기대 수익률이 커졌다는 의미다. 채권은 만기이자가 확정돼 있다. 그럼에도 이자격인 금리가 변동하는 것은 만기 이전에도 채권의 매매가 가능하기 때문이다. 매매가격이 떨어지면 이자(금리)가 높아지는 것이다.

예를 들어 만기 1년, 액면가 1억원, 연이율 10%의 채권의 발행 당시 금리는 10%다. 1년 후 1억1000만원을 받는다. 이 채권을 9500만원에 사도, 만기에 1억1000만원을 받는 권리는 변하지 않는다. 때문에 금리는 15.79%로 높아진다. 보다 높은 가격에 채권을 매수하면 금리는 낮아지게 된다. 금리는 기대 수익률이기에 높아질수록 투자매력도 커진다.

미국 국채금리 상승에 따라 세계 자금이 미 국채로 이동한 이유 중 하나다. 또 미중 무역분쟁 장기화로 인한 세계 경기둔화 우려에 증시 상승의 불확실성이 확대된 것도 자금이동의 이유다.

그러나 채권투자는 주식에 대한 대안투자 성격 이상이 되기는 힘들다는 의견이 나온다.

신동수 유진투자증권 연구원은 "최근 주가 급락으로 안전자산 선호심리가 있지만, 현재 채권금리는 정기예금 이자와 비교하면 크게 매력적인 수준이 아니다"며 "시장금리의 상승추세도 채권투자를 미루게 하는 요인"이라고 말했다.

개인이 채권에 접근하기 힘든 것도 단점이다. 신 연구원은 "채권은 장외에서 100억원 단위로 거래된다"며 "증권사들이 이를 쪼개서 소액채권을 장내에서 개인에게 파는데, 이를 증권사가 다시 팔려면 100억원을 모아야 하기 때문에 개인은 할인해서 증권사에 매도할 수밖에 없다"고 했다.

자산가들도 채권에 대한 큰 관심을 보이지 않고 있다.

최철식 미래에셋대우 WM강남파이낸스센터 이사는 "채권을 찾은 고객들이 많지 않다"며 "이보다 노후 생활자금 용도로 은행이 발행하는 신종자본증권에 관심을 갖는 분들은 있다"고 전했다.

현재 국채나 지방채의 금리는 2% 수준이고, 은행의 신종자본증권은 4%대란 것이다. 신종자본증권은 만기가 없지만 대부분 5년 뒤 은행이 되사주는 조건을 가지고 있다. 사실상 5년 만기 은행채로 인식되고 있다는 설명이다.

최 이사는 "그나마 주식의 대안으로 삼을 수 있는 것은 미국 국채"라며 "미국은 내년 세 번의 금리인상 이후에는 금리가 정점에 달할 것이고, 또 이 과정에서 달러 강세가 예상돼 환율에서도 이득을 볼 수 있다"고 했다.

한민수 한경닷컴 기자 hms@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![[초점]바닥 기는 코스피…분수령은 G20 정상회담](https://img.hankyung.com/photo/201810/01.18083845.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)