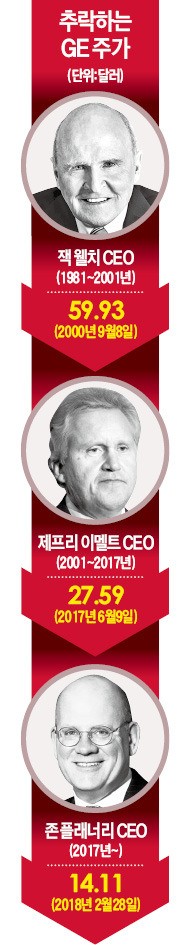

1년 새 주가 반토막…그룹 해체 수순

존 플래너리 회장 겸 최고경영자(CEO)는 지난달 26일 투자자들에게 보낸 연례서한을 통해 “매우 힘든 한 해가 될 것”이라고 했다. 핵심 사업의 분사를 검토하는 등 그룹 해체에 가까운 구조조정을 추진하고 있다. 전문가들은 GE를 해체해도 그 안에 ‘황금 항아리’는 없다는 비관론을 내놓고 있다.

126년 전통을 지닌 GE의 추락은 구식 사업다각화 모델의 실패 때문일까, 4차 산업혁명의 변화에 뒤처졌기 때문일까. 한 사업부문의 실적이 나빠져도 다른 사업이 버텨주는 게 대기업 모델의 장점이다. 그 균형이 깨지는 시점이 GE처럼 금융사업(GE캐피털) 수익에 과도하게 의존하거나, 핵심 사업(GE파워)이 경쟁력을 잃었을 때다. 모두 근시안적인 경영 판단에 기인한다. 여기엔 2008년 세계 금융위기 이후 거세진 행동주의 투자 펀드 등 기관투자가들의 주가부양 압력이 작용했다.

생존 기로에 서 있던 GE는 지난 3년간 290억달러가 넘는 돈을 자사주 매입에 썼다. ‘실리콘밸리의 대부’로 불리는 스티브 블랭크 스탠퍼드대 교수는 “GE가 직면한 더 큰 문제는 단지 1.5%의 지분을 가진 행동주의 투자 펀드인 트라이언펀드가 회사의 미래 향방을 좌지우지한다는 점”이라고 말했다.

![정규 방송 중단하고 긴급 보도…'尹 사과' 의도 파악에 분주한 외신 [종합]](https://img.hankyung.com/photo/202412/AB.38868926.3.jpg)