크린토피아, 로열티만 받는다… '상생 경영'으로 가맹점 2500여개

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

기업가 정신으로 무장한 프랜차이즈

(3) 크린토피아

국내 첫 '세탁편의점' 간판

기업형 세탁 점유율 80%

본사가 카드 수수료 지원

적자 나도 공장 설비에 투자

속옷·신발까지 '발상의 전환'

(3) 크린토피아

국내 첫 '세탁편의점' 간판

기업형 세탁 점유율 80%

본사가 카드 수수료 지원

적자 나도 공장 설비에 투자

속옷·신발까지 '발상의 전환'

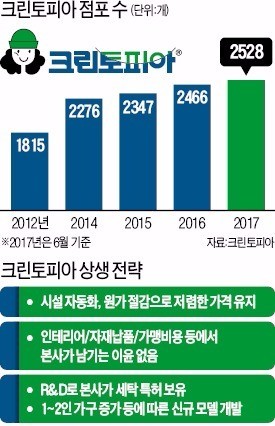

1992년 국내 최초의 ‘세탁편의점’으로 시작한 크린토피아는 ‘노마진 원칙’을 지키며 로열티만 받아 2500여 개 가맹점을 거느린 메가 프랜차이즈가 됐다. 국내 프랜차이즈업계에서 2000개 이상 가맹점을 연 곳은 편의점 4사와 파리바게뜨가 전부다. 기업형 세탁 시장에서의 점유율은 80%에 이른다. 크린토피아의 성장에 대해 업계에서는 ‘원칙과 혁신의 승리’라고 평가한다.

◆“적자, 가맹점에 떠넘기지 말라”

러닝 로열티 구조는 국내 프랜차이즈업계에서 쉽게 찾아보기 힘든 사례다. 외식업 비중이 90%를 넘기 때문에 프랜차이즈 본사가 식재료와 소모품을 납품하고 중간 마진을 챙기는 게 대다수다.

크린토피아는 이 구조를 깼다. 본사가 가맹점 매출의 1.5%를 로열티로 받는 대신 인테리어나 다른 비용으로 마진을 남기는 일이 없었다. 보통 1000만원 이상인 신규 가맹점 가입비도 거의 받지 않는다. 250만원의 가맹비도 초기 지원 물품을 공급하는 데 사용했다.

적자에도 기술과 공장 설비에는 과감하게 투자했다. 이 대표는 “창업 초기부터 500~600호점을 돌파할 때까지는 이익이 남지 않는다는 것을 알고 있었다”며 “1000호점을 돌파한 뒤 규모의 경제 효과가 나타났고 2008년 이후부터는 병원 등 특수 세탁물 시장, 코인워시방 등으로 다변화할 수 있게 됐다”고 말했다.

◆속옷까지 빨아주는 혁신

이 대표는 “가장 귀찮은 가사일 중 하나가 운동화 빨래”라는 생각으로 운동화 세탁 시장을 열었다. 지금도 전체 매출의 10%를 차지할 정도로 좋은 반응을 얻고 있다. 주부들이 가장 힘들어하는 이불 빨래에도 뛰어들었다. 이후 명품가방, 양말, 속옷까지 빨아주는 서비스로 확대했다. “몸에 닿는 모든 것은 크린토피아에 맡길 수 있다”는 인식이 확산됐다.

물류에도 적극 투자했다. 크린토피아의 세탁 배송은 하루 세 번. 전국 134개 지사가 해당 구역의 가맹점을 돌며 수거하고 배송한다. 각 가맹점에는 다리미도 없고, 세탁 시설도 없다. 세탁물을 모으고 분류해 보내기만 하면 되기 때문에 1인 창업도 가능하다.

세탁 가능한 아이템이 증가하고 빠른 세탁물 배송이 가능해지면서 가맹점 매출도 함께 늘었다. 크린토피아는 프랜차이즈업계에서 유일하게 가맹점의 카드 수수료 50%를 본사가 지원해주는 정책을 펴고 있다. 또 낡은 간판 교체, 설비 투자가 필요할 경우 본사가 20~30% 지원해주기도 한다.

크린토피아 관계자는 “2009년부터 1인 가구가 늘어날 것이라는 예측으로 코인빨래방, 속옷과 운동화 세탁 시스템 등에 지속적으로 투자한 것이 가맹점 매출에 큰 도움이 되고 있다”고 말했다.

김보라 기자 destinybr@hankyung.com

![생성AI 탑재한 20만원짜리 스마트 안경 나왔다 [Geeks' Briefing]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38925509.3.jpg)

![[포토] 울릉도 프리미엄 먹는 샘물 '울림워터' 출시](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38925052.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)