맥도날드 일으킨 가맹점 관리…한국선 '갑질 논란'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

현장에서

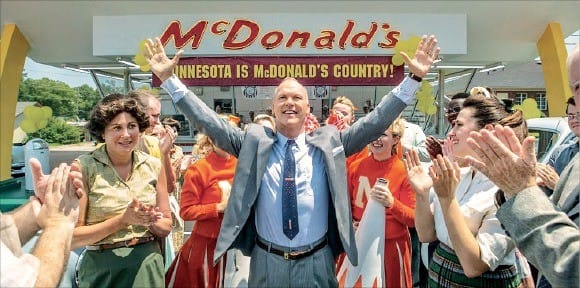

1950년대 미국 맥도날드 창업 뒷이야기 다룬 영화 '파운더'

그 당시도 점포관리로 갈등

가맹업 균일 품질 핵심인데…프랜차이즈 정조준한 공정위

'본사=갑' 프레임 벗어나야

1950년대 미국 맥도날드 창업 뒷이야기 다룬 영화 '파운더'

그 당시도 점포관리로 갈등

가맹업 균일 품질 핵심인데…프랜차이즈 정조준한 공정위

'본사=갑' 프레임 벗어나야

영화 속에는 세 명의 파운더(창업자)가 나온다. 맥도날드를 처음 만든 맥도날드 형제와 이 가게를 프랜차이즈 사업으로 키운 크록. 영화는 맥도날드 형제와 크록의 갈등을 다루면서 프랜차이즈산업의 본질을 끊임없이 이야기한다. 창업자들의 고민은 한결같다. “지점을 내줬더니 관리가 안돼. 햄버거를 만들라니까 옥수수를 튀기고, 요즘 대세라면서 치킨을 팔고 있더군.” 1950년대 미국의 이야기다.

국내에서도 비슷한 논쟁이 벌어지고 있다. 지난해 국내 프랜차이즈 점포 수는 20만 개를 넘은 것으로 추산된다. 프랜차이즈 본부와 가맹점 간 분쟁도 늘었다. 공정거래위원회 산하 공정거래조정원에 들어온 가맹사업 관련 분쟁조정신청은 2006년 212건에서 지난해 593건으로 늘었다. 10년 새 3배 가까이 증가했다.

공정위는 프랜차이즈 본사의 ‘갑질’을 손보겠다고 팔을 걷었다. 가맹점에 대한 보복 금지 규정을 신설하고, 구매 필수 물품 실태조사도 하겠다고 했다. 가맹본부가 가맹점에 필수 식자재를 공급하는 과정에서, 과도한 이익을 남기고 있다는 게 이유다.

반면 ‘프랜차이즈 본사=갑질’이라는 프레임에 갇히면 프랜차이즈산업 자체가 위축될 것이라는 우려의 목소리도 나온다. 일부 악덕 프랜차이즈 업체가 가족 명의의 인테리어 회사, 물류 회사 등을 차려놓고 공산품까지 판매하지만 이는 일부에서의 일이라는 주장이다. 오히려 가맹점의 자율권을 확대하면 ‘어디를 가나 같은 맛의 음식을 맛볼 수 있다’는 프랜차이즈산업의 본질을 해칠 수 있다는 의견이 많다. 한 피자 프랜차이즈 가맹점 점주들이 “우리 피자에 들어가는 치즈는 우리가 알아서 수급하겠다”고 나선 일도 있었다. 하지만 본부는 피자의 핵심 재료가 치즈인데 이를 양보하면, 피자 맛이 가맹점마다 다를 수밖에 없다며 버텼다.

프랜차이즈산업협회 관계자는 “본사가 적게는 수십 개, 많게는 1000여 개 점포를 관리하려면 엄격한 관리와 물류 시스템을 운영해야 하는 게 이 업종의 본질”이라며 “공정위가 가맹점의 자율성을 강화하는 방안을 밀어붙이면 프랜차이즈산업 자체가 위축될 가능성도 있다”고 말했다.

크록은 과거 “본사와 가맹점주, 공급 업체가 의자의 세 다리와 같은 역할을 해야 맥도날드가 글로벌 브랜드로 성장할 수 있다”고 말했다. 본사가 가맹점주에게 사업 시작 단계부터 운영까지 모든 경영 노하우를 전수해야 한다는 것. 그 성장모델의 시작은 철저한 가맹점의 품질 관리에 있었다.

김보라 생활경제부 기자 destinybr@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![1429원 찍은 환율…"1400원까지 더 하락" vs "지속 불가능" [한경 외환시장 워치]](https://img.hankyung.com/photo/202512/01.42712076.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)