마트규제 5년간 효과는

시장 매년 30개 늘었지만

등록만 증가한 '통계 착시'

개선은 외면…손님 안찾아

소상공인시장진흥공단에 따르면 전통시장 수는 2012년 1347개에서 2015년 1439개로 늘었다. 이 수치만 보면 매년 30개씩 늘었다. 마트 규제 효과가 있었던 걸까. 실상은 착시 효과라는 게 유통업계 설명이다. 2008년 ‘전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법’이 개정되면서 전통시장으로 등록하면 지방자치단체에서 지원금을 받을 수 있게 됐다. 이 때문에 무등록 상태였던 소규모 시장들이 전통시장으로 신고하면서 실제 변화는 없는데 마치 전통시장이 증가한 것으로 보인다는 것이다.

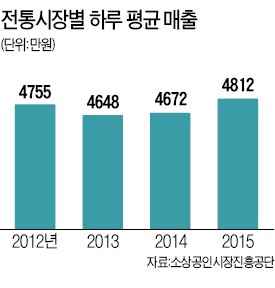

전통시장당 매출을 보면 2012년 하루 평균 4755만원에서 2013년 4648만원으로 줄었다. 2015년에 4812만원으로 늘었지만 2012년과 비교하면 차이가 없다. 대형마트를 규제한 뒤 전통시장이 활성화된 것은 아니라는 해석이 가능하다.

정부의 전통시장 지원 사업도 비현실적이란 비판이 끊이지 않는다. 일례로 정부는 정보통신기술(ICT) 사업 지원의 일환으로 전통시장 상인들에게 태블릿PC를 준다. 상품 주문에서 재고 관리, 결제 등을 통합적으로 처리할 수 있게 한다는 취지에서다. 하지만 고령층 비율이 높은 시장 상인들은 태블릿PC 사용에 익숙하지 않아 이 시스템을 거의 이용하지 않는다.

반면 소비자 불만 사항을 개선하는 속도는 더딘 편이다. 주차장이나 카트, 신용카드 결제 시스템 등을 마련한 시장은 많지 않다. 업계에 따르면 전용 주차장을 확보한 전통시장은 전체의 5%에도 미치지 못한다. 신용카드 사용이 어렵고 현금영수증 발급이 안 되는 곳이 대부분이다. 영수증을 받을 수 없어 물건에 문제가 있을 때 환불과 교환이 어렵다. 서둘러 카드 결제시스템을 갖추고, 전통시장의 카드 수수료를 깎아 주는 게 현실적인 방안이라는 의견이 나온다. 그런데도 20대 국회에서 발의된 유통산업발전법 개정안에는 전통시장 발전 방안 대신 대형마트 규제안만 가득하다.

대형마트 규제를 강화한다고 소비자들이 전통시장을 찾지 않을 것이라는 점은 통계로도 잘 드러난다. 한국경제신문이 리서치 회사인 마크로밀엠브레인과 함께 전국 소비자 1000명을 대상으로 설문조사한 결과 소비자들은 대형마트 의무휴업일에 편의점(41.6%)과 다른 대형마트(14.5%)로 향했다. 전통시장을 찾는 비율은 10.7%에 불과했다.

성태윤 연세대 경제학부 교수는 “대형마트 영업을 제한해 동네상권을 보호하는 것은 사실상 불가능하다”며 “어떻게 하면 전통시장이 자생력을 갖출 수 있도록 할 수 있을지를 우선적으로 생각해야 한다”고 강조했다.

강영연 기자 yykang@hankyung.com

![[단독] "한국만 골든타임 놓쳤다"…'10조 사업' 날린 이유가](https://img.hankyung.com/photo/202411/AA.38671929.3.jpg)