거침없는 문재인 "내가 대세"…한 발짝 앞선 행보로 '독주 굳히기'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

2017 대선주자 포커스 - 지지율 1위 질주하는 문재인 전 민주당 대표

두 번째 대권 도전 이끈 "노무현과의 만남은 운명"

지지율 30% 넘겨…"지역·세대 넘어 통합대통령 될 것"

반문재인 "확장성 없는 대세론은 허구…반전 드라마 보라"

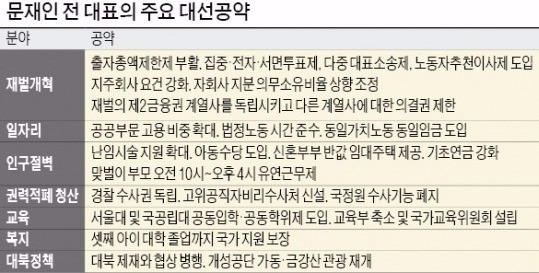

재벌개혁·일자리 공약…경영권 위협·재원 무대책 논란

두 번째 대권 도전 이끈 "노무현과의 만남은 운명"

지지율 30% 넘겨…"지역·세대 넘어 통합대통령 될 것"

반문재인 "확장성 없는 대세론은 허구…반전 드라마 보라"

재벌개혁·일자리 공약…경영권 위협·재원 무대책 논란

문 전 대표에게 노 전 대통령은 빛과 그림자다. 운명적 관계지만, ‘친노(친노무현) 패권주의’ 프레임은 짐이다. ‘운명’을 넘어 ‘문재인표 그 무엇’을 만들어내는 게 과제다. 전망은 밝다. 지지율이 상승 탄력을 받으며 대세론을 형성했다. 스스로 “대세가 맞다”고 했다. 반론도 있다. 대세론은 다른 주자들의 결속을 부른다. ‘친문(친문재인) 대 반문’의 구도는 대세론을 흔들 수도 있다.

문 전 대표의 부모님은 실향민(함경남도 흥남)이다. 1950년 12월 흥남철수 때 미군 수송선을 타고 거제도로 피난왔다. 문 전 대표는 거제도에서 태어나 7세 때 부산 영도로 이사했다. 경남고에서 공부를 잘했지만 스스로 ‘문제아’였다고 회고했다. 술을 마셨고, 담배를 피웠으며 싸움을 해 정학을 당하기도 했다. 1971년 서울대 진학에 실패한 뒤 재수 끝에 경희대 법대에 장학생으로 입학했다.

1975년 유신반대 시위를 하다 구속됐다. 석방된 뒤 강제징집으로 특전사 제1공수여단에 갔다. 당시 특전사령관은 정병주 소장, 여단장은 전두환 준장, 대대장은 장세동 중령이었다. 대학에 복학한 뒤 1980년 사법시험에 붙었고, 유치장에서 합격 소식을 들었다.

1982년 사법연수원을 차석으로 수료했으나 시위 전력 때문에 판사로 임용되지 못했다. 곧바로 부산으로 내려갔다. 사시 동기인 박정규 전 청와대 민정수석 소개로 노 전 대통령을 만났다. 두 사람은 ‘변호사 노무현 문재인 합동법률사무소’를 차렸고, 부산의 대표적인 인권변호사가 됐다. 2002년 대선에서 노 전 대통령의 부산 선대본부장을 맡은 뒤 정치적 행로를 함께했다.

◆대세론 지속 여부 놓고 의견 갈려

문 전 대표 측은 ‘밴드왜건 효과’(우세한 후보 쪽으로 유권자의 표가 몰리는 현상)를 바탕으로 대세론이 더욱 탄력받을 것으로 보고 있다. 캠프의 한 관계자는 5일 “대세론은 중립지대 유권자들이 ‘될 사람에게 몰아주자’는 쪽으로 결심하게 하는 원동력이 될 것”이라고 말했다. 문 전 대표는 지난 4일 북콘서트에서 “왜 문재인이냐는 질문을 가장 많이 받는다”며 “제가 제일 낫지 않느냐고 답한다”고 했다. 그는 “대세론을 확인했다”며 “지역·이념·세대의 고른 지지를 받는 국민통합 대통령 시대를 열겠다”고 말했다.

대세론 지속 여부는 ‘반문연대’가 얼마나 힘을 발휘하느냐에 달렸다. 경쟁자인 안희정 충남지사는 “한 번 더 생각하면 안희정”이라고 했고, 이재명 성남시장도 “대세론엔 천장이 있다”고 공격하고 있다. 이들은 경선 1차 투표에서 1위 후보가 50%를 득표하지 못하면 결선투표에서 이변을 만들어낼 수 있다고 주장한다. 제3지대에서 단일 후보가 등장하면 야권 표를 갈라먹게 돼 문 전 대표로선 본선에 오르더라도 불리한 구도다.

문 전 대표가 확장성이 미흡해 대세론을 형성했다고 판단하는 것은 이르다는 주장도 있다. 안 지사와 이 시장은 “확장성 없는 대세론은 허구”라고 지적했다.

◆논란 부르는 정책들

문 전 대표는 ‘소득주도·국민성장’을 내세우고 있다. 성장의 열매가 국민에게 고르게 흘러가는 성장을 뜻한다. ‘재벌개혁’은 그 수단이다. 징벌적 손해배상제·노동자 추천 이사제·다중대표 소송제·집중투표제 도입을 제시했다. 대기업 지배구조 투명화를 넘어 경영권 자체를 흔들 수 있다는 비판도 나온다.

문 전 대표는 공공부문 고용 확대·노동시간 단축 등을 통해 일자리 131만개를 창출하겠다고 약속했으나 예산 이외의 뚜렷한 재원 대책이 없다는 지적을 받고 있다.

홍영식 선임기자 yshong@hankyung.com