현란한 첨단 무대예술에 치여 실종된 스토리

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

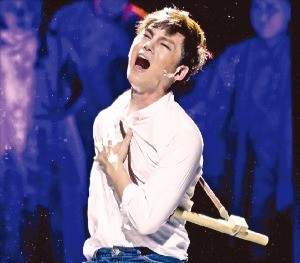

오페라창극 '오르페오전'

지난 23일 서울 장충동 국립극장 해오름극장에서 개막한 국립창극단의 ‘오르페오전’은 오페라창극을 내세운다. ‘창극 양식의 오페라적 확장’이란 목표를 내걸었다. 소재부터 지하세계로 죽은 아내를 찾아 나선 오르페우스 이야기로 서양 오페라의 단골 메뉴이니 그럴듯했다.

결론부터 말하자면 공연은 ‘창극과 오페라의 만남’도, 창극으로 재탄생한 오페라 ‘오르페오’도 아니었다. 국악적 요소를 조금 곁들인 현대적인 총체극에 가까웠다. 총체극은 연기와 음악 무용 마임 미술 등 여러 예술 장르와 현대 과학문명을 이용한 조명, 무대장치, 소도구 등을 통합한 공연을 말한다.

총체극을 이루는 여러 요소 중 이번 공연의 주인공은 단연 무대다. 공연 대본을 쓰고 무대를 연출한 이소영 씨는 ‘스타일리스트’의 면모를 유감없이 드러낸다. 무대 전면에서 오르락내리락하는 대형 얼레와 방패연을 형상화한 경사진 회전 무대, 첨단 영상·조명 기법과 무대장치를 활용해 ‘태양의 서커스’ 공연에 못지않은 경이로울 만한 융복합 장면을 연출한다.

몸짓을 결합한 무대미학으로 주제의식을 표출하는 이미지극 같다. 그러다 보니 이야기가 실종됐다. 공연은 죽은 아내(예울)를 못 잊은 남편(올페)이 저승을 찾아가고, 신비로운 음악으로 저승의 문을 열고, 저승을 떠날 때 절대 뒤돌아봐서는 안 되는 등 오르페우스 신화의 주요 모티브만 따 왔다. 여기에 인연·윤회 등 불교 사상을 입혔다.

서양 신화의 틀에 동양 사상을 얹으려다 보니 이야기를 풀어나가는 자체가 힘들었을지도 모르겠다. 공연은 줄곧 서사는 무시하고 두 주인공인 올페와 예울의 내면 세계와 주제의식의 형상화에만 집중하고 되풀이한다. 주제의식은 미학적으로 잘 전달됐을지 몰라도 이야기가 들려주는 맥락이 없으니 극적 재미와 감동이 없고 지루해질 수밖에 없다.

서사가 풍부한 창극과는 거리와 멀다. 양악기와 국악기가 섞인 오케스트라가 연주하는 음악도 국악적 요소를 가미한 서양음악이다. 창(唱)으로 노래하는 극이 아니다. 올페와 예울이 부르는 눈대목(오페라의 아리아)은 서양적 기법으로 작곡된 그냥 서정적인 노래일 뿐이다. 판소리 창법을 조금 섞어 부른다고 창극이 되는 것은 아니다.

그동안 다양한 소재와 현대적인 연출로 관객층을 넓히는 데 성공한 국립창극단의 새로운 실험과 시도가 이번엔 줄 끊어진 방패연처럼 너무 멀리 나갔다. ‘창극의 현대화’란 이름으로 수용할 만한 다양성의 범위를 벗어났다. 오는 28일까지, 2만~7만원.

송태형 기자 toughlb@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

!['만약에 우리' 구교환 "연기 천재? 나는 노력파 성장캐" [인터뷰+]](https://img.hankyung.com/photo/202512/01.42732107.3.jpg)