하지만 삼성전자는 이를 극복하고 10나노대 D램 시대를 열었다. EUV 장비 없이 자체 기술로 한계를 뛰어넘었다.

○D램 값 떨어져도 삼성은 돈 번다

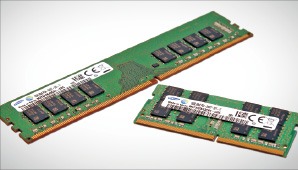

D램 값은 매년 떨어진다. 반도체 업계는 회로 간격을 줄이는 미세공정으로 이를 극복해왔다. 몇 나노를 줄이면 한 장의 웨이퍼에서 나오는 칩 수를 20~30% 늘릴 수 있다. 게다가 생산되는 칩은 속도가 빨라지고 소비전력도 줄어든다. 값을 더 받을 수 있다는 얘기다. 삼성전자가 양산에 들어간 18나노 D램(사진)도 마찬가지다. 20나노 칩보다 속도가 30% 빠르고, 소비 전력은 10~20% 적다. 웨이퍼 한 장에서 1000개의 칩을 생산할 수 있다. 20나노 칩보다 300개나 많다.

이런 기술력은 경쟁사보다 2년가량 앞선 것으로 평가된다. 미국 마이크론은 아직 20나노 D램도 개발하지 못했다. SK하이닉스는 작년 하반기 20나노 양산을 시작했다. 업계 간 실적 차별화가 가속화될 수 있다는 얘기다. 김병기 키움증권 애널리스트는 “작년 9월 개당 2.3달러 선이던 4Gb DDR3 D램의 가격이 올 들어 1.8달러대까지 떨어지면서 생산단가를 얼마나 더 낮출 수 있느냐가 실적을 좌우하고 있다”며 “마이크론이 1분기 적자전환하고 SK하이닉스도 이익이 줄 것으로 보이지만 삼성전자는 10나노대 D램 양산을 통해 실적을 차별화할 수 있을 것”이라고 말했다. D램 값이 계속 떨어져도 삼성전자는 안정적인 실적을 거둘 수 있을 것이란 뜻이다.

○14나노 한계도 돌파 가능할까?

값비싼 EUV 노광장비 등 추가 설비 투자 없이 10나노대 D램을 양산한 것도 성과다. 업계에선 10나노대부터는 EUV가 필요할 것으로 봤지만 삼성전자는 해당 설비 없이 양산에 성공했다.

통상 낸드플래시 반도체에 적용하는 ‘4중 포토 노광 기술’을 D램 제조에 활용한 게 비결이다. 이를 통해 한 번의 공정으로 기존보다 네 배 많은 초미세 패턴을 만들 수 있었다. 삼성전자 관계자는 “EUV 장비를 도입하면 대당 1000억원이 넘는 돈을 써야 할 뿐 아니라 설비를 들여놓고 안정화하는 데도 시간이 오래 걸린다”며 “이번 기술 개발을 통해 10나노대 중반의 집적도를 가진 D램을 양산할 기반을 닦게 됐다”고 설명했다.

EUV 없이는 14나노 D램이 기술 한계로 여겨지는 점은 극복해야 한다. 또 인텔 등이 미세공정 한계에 부딪힌 D램, 낸드 등 지금의 메모리를 대체하기 위해 새로운 메모리를 개발 중인 것도 부담이 될 수 있다.

노경목/김현석 기자 autonomy@hankyung.com

!["1%만 개선해도 조 단위 매출 ↑…AI로 반도체 수율 높인다" [강경주의 IT카페]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38933977.3.png)