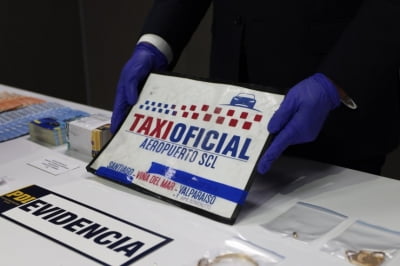

김 실장은 17일 기자와 만나 “우연히 지문 채취업무를 맡은 것이 천직이 됐다”며 웃었다. 일선 경찰서에서 감식요원으로 역량을 인정받은 김 실장은 1999년 서울청 감식계가 과학수사계로 확대 개편되면서 서울청으로 자리를 옮겼다.

그는 “과학수사는 흔적을 남기지 않으려는 범인과 그를 쫓는 과학수사관의 대결”이라고 규정했다. 지난해 검거한 ‘서울대 출신 강도’가 대표적인 예다. 범행현장에 발자국을 남기지 않아 의아했는데 알고 보니 신발을 청테이프로 감아 위장했다. 김 실장은 “유전자 정보 등 다른 흔적을 찾고 폐쇄회로TV(CCTV) 등을 뒤진 끝에 범인을 잡을 수 있었다”고 말했다.

그는 2004년 유영철사건과 서울 서남부 연쇄살인사건 등 굵직한 강력사건의 현장을 수사했다. “피해자 집 대문에서 문을 발로 부수고 들어가며 생긴 유영철의 발자국을 발견했던 게 기억난다”며 “당시 잔혹한 현장을 수사하며 몸서리쳤다”고 회상했다.

날로 발전하는 경찰의 과학수사 역량을 30년간 지켜본 것은 특히 보람있는 일이라고 했다. 김 실장은 “각종 시약이 개발돼 눈으로는 보이지 않는 지문과 족적까지 추적할 수 있게 됐다”며 “유전자 검사도 활성화돼 미제 강력사건은 이제 거의 찾아보기 힘들어졌다”고 설명했다.

하지만 그는 “과학수사에서 장비와 기술 이상으로 중요한 것은 수사관의 의욕”이라고 강조했다. “현장에 최대한 흔적을 남기지 않으려는 범인에 맞서 기필코 증거를 찾아내고 말겠다는 근성이 있어야 한다”며 “수천건의 현장을 거치며 어려운 상황도 많았지만 찾겠다는 의지를 가지니 범인 흔적을 한두 건은 발견할 수 있었다”고 했다.

그는 “감식에 필요한 꼼꼼함도 결국 찾겠다는 의지를 바탕으로 형성되는 것”이라며 “훌륭한 과학수사관을 양성하기 위해 현장에서 노력하겠다”고 말했다.

마지혜 기자 looky@hankyung.com