삼성 계열사 신용등급 줄하향

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

중공업 AA- , 엔지니어링 A로

'삼성·한화 빅딜'에 놀란 신평사들

예전같은 그룹 지원 기대 안해

'삼성·한화 빅딜'에 놀란 신평사들

예전같은 그룹 지원 기대 안해

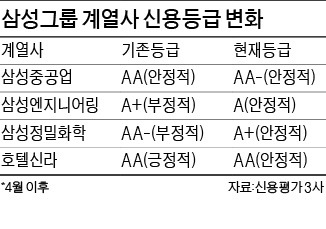

한국기업평가는 지난 23일 삼성중공업 신용등급을 기존 ‘AA(안정적)’에서 ‘AA-(안정적)’로 떨어뜨리고, 범삼성가에 속하는 신세계 등급도 한 단계(AA+→AA) 낮췄다. 같은 날 나이스신용평가는 삼성엔지니어링 등급(A+→A)을 강등했다.

한국신용평가도 지난달 삼성정밀화학 등급(AA-→A+)을 강등한 데 이어 이달 중순 호텔신라 등급(AA) 전망을 ‘긍정적’에서 ‘안정적’으로 낮췄다. 등급 강등 계열사는 모두 빚이 많고 경쟁 환경이 갈수록 악화되고 있다는 특징이 있다.

삼성그룹 계열 67개 기업은 2008년 세계 금융위기 이후 신용등급이 강등된 사례가 지극히 드물었다. 핵심 회사인 삼성전자의 재무안정성이 매년 좋아져 그룹의 계열사 지원여력 측면에서 늘 최고점을 받아왔기 때문이다.

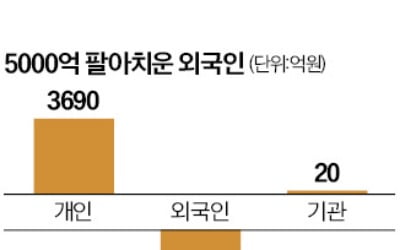

하지만 작년 11월 전격적으로 이뤄진 ‘삼성-한화 빅딜’은 삼성 계열사들을 바라보는 투자자들의 시각을 크게 바꿔놨다. 삼성의 ‘선택과 집중’ 경영전략이 전면에 드러났다는 판단에서다. 한화그룹에 팔린 한화토탈(옛 삼성토탈) 채권을 보유했던 투자자들은 뒤통수를 맞은 기분이었다. 뜻밖의 신용등급 강등(AA→AA-)으로 평가손실을 인식해야 했기 때문이다.

작년 KT 계열 KT ENS의 회생절차(법정관리) 신청, 올해 포스코 계열 포스코플랜텍의 원리금 연체 등도 신용평가사와 투자자들의 태도에 중대한 변화를 일으키고 있다.

일각에선 그룹 지원 가능성을 배제한 ‘독자(자체) 신용등급’의 올 하반기 도입을 앞두고, 신용평가사들이 빚 많은 계열사 등급을 낮추는 마무리 작업을 진행 중이라고 평가했다. 독자등급과 최종등급 간 간극을 설명하기 어려운 기업들에 대한 ‘사전 키 맞추기’란 얘기다.

임정민 NH투자증권 신용분석 연구원은 “국내 경기 부진으로 전문경영인은 물론, 오너 경영체제에서조차 계열사에 대한 지원 의지가 약화될 가능성을 배제할 수 없게 됐다”며 “비상 상황에서뿐만 아니라 평상시 지원 가능성에 대해서도 재평가가 필요하다”고 말했다.

이태호 기자 thlee@hankyung.com