미국 인종차별 심한 지역 어디지 … 남부뿐 아니라 북동부도 인종차별 심해

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

연구를 집행한 과학자 세스 데이빗 오위츠는 “인터넷은 혼자서 사용하는 것이기 때문에 인종차별주의적인 단어를 사용하는데 어려움이 없다" 면서 "인종차별적인 단어는 개개인의 잠재의식속에 있다가 온라인에서 쉽게 표출된다"고 말했다.

기존의 질문 응답 조사로는 인종차별주의자들을 걸러내기가 어렵기 때문에 수년 동안 구글에 축적된 검색데이터를 활용했다.

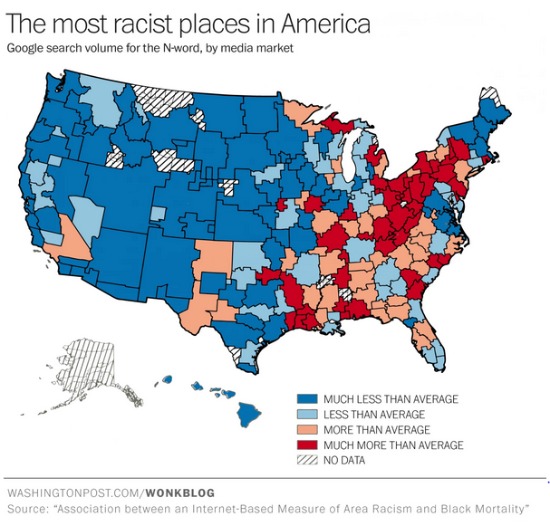

연구진들은 흑인 비하 단어의하나인 ‘Niggar’를 포함한 수백만 개의 검색어를 집계한 결과 특정지역에서 다른 지역보다 흑인 비하단어 검색이 잦은 것으로 나타났다. 특히 역사적으로 극심한 인종차별을 겪어온 남부 주뿐 아니라 버몬트, 미시간, 오하이오 등 미국 북동부 지역에서 인종차별 단어가 평균 이상으로 검색됐다. 반면 서부로 올수록 단어 검색이 줄어드는 것으로 조사됐다.

플로스 원은 또 “인종차별적인 단어에 대한 검색 빈도가 높은 지역일수록 흑인들의 사망률이 높아지는 것을 발견했다”고 밝혔다. 구글 데이터가 흑인 사망률과 직접적인 연관은 없지만 이전 연구결과에서 인종차별이 잦은 지역일수록 흑인 거주자들에게 건강과 경제적인 면에서 악영향을 끼치는 것으로 조사됐다.

전문가들은 "인종차별로 흑인들이 사회적·경제적 성취감이 줄어들며 상대적으로 열악한 지역에 모여 살기 때문에 흑인들의 건강에 영향을 미친다"고 설명했다. 또 "낮은 임금과 경제적인 압박이 정신적·육체적 건강과 직결된다"고 지적했다.

임지혜 한경닷컴 인턴기자 open@hankyung.com

![[속보] ECB 3연속 금리인하…예금금리 3.25%→3.00%](https://img.hankyung.com/photo/202412/02.22579247.3.jpg)