1990년대 초반까지 대출 로비 타깃은 은행장

외환위기후 여신심사委 강화

더 교묘해진 청탁 수법

정치권, 금융당국 통해 로비…"특정기업 여신 더 살펴보라"

은행장·임원 전방위 접촉도

올해 초 A은행 여신협의회에서 여신담당 부행장은 회의 참석자들에게 이렇게 말했다. 대기업에 100억원가량을 대출하는 안건을 두고 격렬한 토론을 벌인 끝에 승인 결론이 내려진 직후였다. 그는 기자와 만나 “그렇게 말해두지 않으면 부실대출이 발생했을 때 고스란히 여신심사 파트가 책임을 떠안게 된다”고 했다.

성완종 전 경남기업 회장이 생전에 은행권에 무차별적인 대출 로비를 벌인 것으로 밝혀지면서 은행들의 여신심사가 다시금 도마에 올랐다. 은행마다 여신심사위원회를 두고 깐깐하게 심사한다고 주장하지만 부실대출, 특혜대출 의혹은 잊을 만하면 반복되고 있다.

◆기업 비리만큼 오래된 부당대출

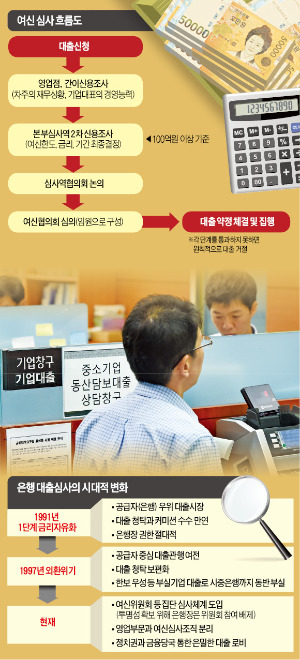

요즘 은행에서 기업 대출의 1차 칼자루를 쥔 건 여신심사역이다. 이후 심사역협의회와 여신협의회를 거쳐 대출 승인 여부가 최종 결정되는 구조다.

하지만 부실기업 구조조정 과정에선 정치권이나 금융당국이 은행 고위층을 통해 금융 지원 압박을 가하는 사례가 많다. 경남기업 대출 집행의 경우 책임 소재를 놓고 은행 안팎에서 이전투구가 잇따르고 있다.

1990년대 초반까지 대출 로비의 타깃은 주로 은행장이었다. 당시엔 은행장이 여신협의회에 토론자로 참석했다. 인사권을 가진 최고경영자(CEO)가 참석하다보니 임원들이 반대 의견을 내기 힘들었다. 은행장이 대출을 해주고 수수료를 받는 일도 공공연한 비밀이었다는 게 은행권 얘기다. ‘은행장 3년이면 3대가 먹고 산다’는 우스갯소리가 나올 정도였다.

그러다 1991년 1단계 금리자유화와 1997년 외환위기로 약간의 변화가 찾아왔다. 금리자유화 이후엔 은행 간 금리 경쟁이 벌어지면서 우량 기업은 은행보다 목소리가 커지기도 했지만, 대출 수요가 워낙 많다보니 여전히 ‘갑’은 은행이었다. 신광식 제일은행장과 우찬목 조흥은행장 등은 외환위기 때 행장 전결로 한보그룹 등에 부당한 대출을 지시해 은행 부실을 키운 혐의로 구속되기도 했다.

◆갈수록 교묘해지는 대출 압박

외환위기 이후 은행들은 여신협의회에 행장이 참석하지 못하도록 했다. 은행장에 대한 외부 압력을 차단하자는 취지였다. 하지만 취지와 달리 청탁 수법이 교묘해졌다는 지적이 많다. 은행장에게 직접 압박을 가하는 것이 아니라 부행장을 비롯한 임원들에게 물밑 접촉을 시도하거나 금융당국을 통해 대출 승인을 얻어낸다는 것이다.

한 시중은행 여신심사부장은 “금융당국 관계자나 정치인 보좌관들이 임원에게 연락해 특정 기업 여신 건을 ‘한 번 더 살펴보라’는 이야기를 하면 부장급까지 지시가 전달된다”며 “전문가인 부하 심사역은 대출에 반대했는데 임원은 승인하라고 하면 중간에서 고충이 크다”고 전했다.

금융당국이 2013년 은행장을 다시 여신협의회에 참석하도록 하는 안을 추진하다 실패하기도 했다. 여신협의회에서 부실 가능 기업에 대한 대출이 건건이 거절되다보니 기업 구조조정 과정에 구심점이 없어지고 있다는 판단에서다.

최근처럼 정부가 중소기업 등에 대한 대출 지원을 압박하는 상황에선 은행 심사부가 제대로 된 기능을 하기 어려워진다.

다른 은행의 심사역은 “은행 밖에선 정치권과, 은행 내부에선 영업 담당자들과 대출 승인 건을 두고 싸우는 일이 허다하다”며 “심사역들이 지금도 수많은 ‘성완종’과 싸우고 있다”고 말했다.

박신영/박한신 기자 nyusos@hankyung.com

![[속보]한덕수 대통령 권한대행, 국가안전보장회의 개최](https://img.hankyung.com/photo/202412/02.22579247.3.jpg)