“연대 나오면 모(뭐)하냐… 백순데…”

지난 2월 말 연세대 졸업식 날 이런 문구의 현수막이 캠퍼스에 걸렸다. 몇 손가락 안에 꼽히는 대학을 나와도 일자리가 없다는 자조 섞인 한탄이 눈길을 끌었다.

SKY(서울대·고려대·연세대) 출신이라도 별 수 없는 상황, 학벌이란 스펙은 필요 없을까. 반응은 정반대로 나타났다. “학벌을 신경 안 쓸 수 없다. SKY라도 힘든데 거길 못 나오면 더 어렵지 않겠느냐.” 고교생 자녀를 둔 한 학부모가 답답해하며 털어놓은 말이다.

이런 현실에서 스펙을 보지 않도록 하겠다는 정부의 공언은 공허하게 들린다.

채용시장의 변화는 감지된다. LG그룹은 작년 하반기부터 자기소개서 인턴 경험 등의 기재란을 없앴고 SK그룹은 무(無)스펙 전형을 도입했다. 한국전력공사, 한국도로공사 등 130개 공공기관도 올해부터 스펙을 배제하고 국가직무능력표준(NCS) 기반으로 채용할 방침이다.

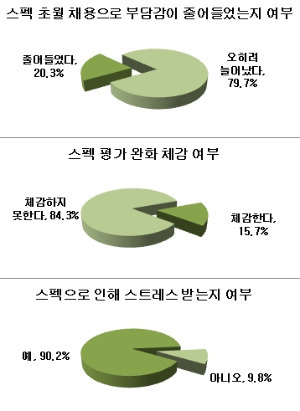

하지만 취업준비생(취준생)들은 의구심을 버리지 못한다. 기존 스펙은 기본이고 ‘또 다른 종류의 스펙’을 원하는 것 아니냐는 얘기다.

취준생들은 ‘스펙 초월’이란 개념을 가시적이고 수치화된 스펙보다 좀 더 세련된 형태의 스펙을 요구하는 것으로 받아들인다. 올해 상반기 삼성그룹 공채의 8단계 입사지원서와 어느새 9종 취업세트로 늘어난 스펙은 이같은 현상을 적나라하게 보여준다.

취업뿐만이 아니다. 입시도 놀랍도록 닮았다. 자사고(자율형사립고)·특목고 입시부터 대입 학생부종합전형(옛 입학사정관전형)까지 가급적 스펙을 배제하고 선발하는 트렌드다. 그럼에도 수험생은 더 바쁘다. 원서 접수 한두 달 전부터 자기소개서 쓰기에 여념이 없다.

몇 자 되지 않는 자소서 쓰기가 왜 그리 힘들까. 글솜씨가 모자란다거나 쓸 거리가 없다는 건 기초적 고민에 속한다. 자소서의 ‘진짜 관건’은 표시나지 않게 자신의 스펙을 담아내는 것이다. 명시적으로 스펙을 요구하진 않지만 자소서를 채우기 위해 학생들은 교과 공부 외에 뭔가를 끊임없이 해야 한다. “차라리 수능 성적만으로 평가하자”는 얘기가 나오는 이유다.

취업도 입시도 비슷한 상황. 중등교육부터 고등교육까지, 지금의 청년층과 유년층을 관통하는 키워드는 스펙 초월 뒤에 숨은 ‘슈퍼맨에 대한 요구’다. “연대 나오면 뭐하냐”는 말엔 스펙이 필요 없다는 게 아니라, 그 이상의 뭔가를 해야 한다는 짓눌린 무게감이 실려 있다.

그동안 우리 사회의 젊은 세대를 지칭하는 말은 다양하게 변화해 왔다. X세대, N세대 같은 별칭이 붙을 때도 있었다. 최근 들어선 88만원세대, 5포세대, 달관세대 등의 용어로 불린다. 짙게 드리워진 청년실업 그림자 위에 비정규직, 포기, 체념 등이 세대 정체성으로 표현되고 있다. 진지하게 고민해야 할 대목이다.

물론 방향이나 취지 자체가 틀린 건 아니다. 다만 현실에 연착륙하려면 세밀한 조치가 필요하다. 왜 현실의 취준생과 수험생들이 힘겨워 하는지, 왜곡된 구조에 대한 통찰과 근본적 대책이 뒤따라야 한다. 다음번 ‘OO세대’란 신조어는 보다 밝은 방향이 될 수 있도록 말이다.

한경닷컴 김봉구 기자 kbk9@hankyung.com

기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com

![올해 수능 필적 확인 문구는…'저 넓은 세상에서 큰 꿈을 펼쳐라' [2025 수능]](https://img.hankyung.com/photo/202411/01.38643186.3.jpg)