화합 불발땐 야권 분열 가능성

통합진보당 해산으로 치러지는 4월 보궐선거가 1차 시험대다. 야권 신당 추진으로 예상되는 야권 분열 시나리오에 어떻게 대응하느냐가 대선 주자인 문 대표의 리더십을 가늠해볼 잣대가 될 전망이다.

◆깊어진 계파 갈등…분열 씨앗 되나

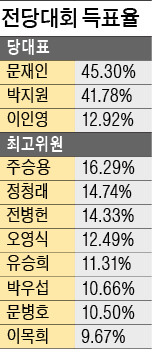

이번 전당대회는 친노계의 수장인 문 대표와 호남 및 구민주계를 상징하는 박지원 후보가 나서 선명한 대립 구도를 보였다. 두 후보는 전당대회 내내 사사건건 충돌하며 ‘진흙탕 싸움’을 벌였다.

양측 간 지지율도 박빙을 유지하면서 치열한 선거전이 펼쳐졌다. 실제 문 대표와 박 후보 간 최종 득표율 격차도 단 3.52%포인트에 불과했다. 전대 과정에서 과거 열린우리당 분당 사태에서부터 비롯된 양측 간 뿌리 깊은 갈등이 고스란히 노출됐다.

문 대표는 당선 후 기자회견에서 “계파 논란을 확실히 없애겠다”고 했다. 그러나 비노 진영 내에서는 ‘친노 패권주의’에 대한 뿌리 깊은 불신의 골을 드러내고 있다.

새 지도부가 내년 총선 공천권을 행사한다는 점에서 자칫 공천에서 불이익을 받을 수 있다는 위기감도 비노 진영 내에서 고조되고 있다. 신임 당 대표가 당내 갈등을 수습하고 화합을 이끌지 못한다면 야권이 또다시 두 동강 날 가능성을 배제할 수 없다.

◆4월 보궐선거가 1차 시험대

야권 대선 후보를 지낸 정동영 전 상임고문은 이미 탈당해 진보 재야 인사들의 신당 추진체인 ‘국민모임’에 합류했다. 국민모임은 4월 보선에서 세 곳(서울 관악을, 경기 성남 중원, 광주 서을)에서 모두 후보를 내겠다고 밝혔다. 보선의 직접적인 원인을 제공한 통진당 소속 전직 의원들도 출마를 선언했다. 정의당까지 포함하면 선거구마다 4명의 야권 후보가 난립할 가능성이 높다.

특히 이들 선거구는 전통적인 야권 우세 지역이다. 제1야당인 새정치연합이 당선자를 내지 못하면 곧장 지도부 책임론이 불거질 공산이 크다. 문 대표는 “원칙 없는 야권 연대를 하지 않겠다. 우리 힘으로 이기겠다”는 뜻을 밝혔으나 국민모임 정의당 등의 도전으로 난관에 봉착할 가능성이 적지 않다.

공무원연금 개혁 등 현안도 산적해 있다. 여야는 지난해 말 지도부 회동에서 5월 초까지 공무원연금 개혁을 완료하기로 합의했다. 그럼에도 야당인 새정치연합은 아직도 자체 안을 공개하지 않고 있다.

이호기 기자 hglee@hankyung.com

!["현직 대통령 체포" 불출석…'尹 탄핵심판' 본격 변론 [뉴스 한줌]](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39225327.3.png)