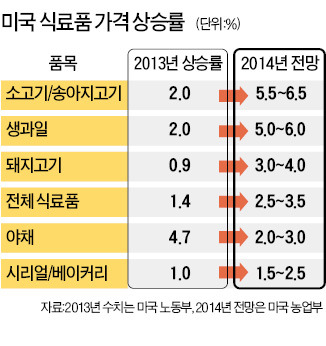

월스트리트저널(WSJ)은 6일(현지시간) “기준금리 인상 시기를 저울질하는 Fed가 치솟는 고기 가격을 어떻게 봐야할지 중요한 도전에 직면했다”고 보도했다. 미국 노동부에 따르면 간 소고기 가격은 지난 5월 전년 동기 대비 10.4%, 돼지고기 가격은 12.7% 올랐다. 과일 가격은 7.3% 상승했으며, 그중에서도 오렌지 가격은 17.1% 올랐다. 미국 농업부는 올해 전체 식료품 가격이 2.5~3.5% 상승할 것으로 전망했다. 작년 1.4%보다 최소 1%포인트 이상 빠르게 오를 것이란 얘기다.

하지만 Fed가 금리정책 결정 시 가장 중요하게 고려하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE)지수는 5월 전년 동기보다 1.8% 상승하는 데 그쳤다. 2월 0.8%보다 상승 속도가 빨라졌지만 25개월째 Fed 목표치를 밑돌았다. 특히 음식과 에너지 가격을 제외한 근원 인플레이션율은 1.5%에 그쳤다. Fed가 내년 중반 이후에나 금리를 올릴 것이라는 전망이 나오는 이유다.

이에 따라 음식 가격을 따로 분리해 금리정책 결정에 반영해야 하는 게 아니냐는 목소리가 커지고 있다. 하지만 Fed는 식료품 가격이 일시적 변수에 영향을 받거나 전체 물가상승률과 따로 노는 경우가 많다고 보고 있다. 실제 올해 소고기 가격이 오른 건 오클라호마와 텍사스의 가뭄이 주요 원인이다. 돼지고기 가격도 미국을 휩쓴 돼지 전염병이 올려놨다. 오렌지 가격 급등은 플로리다에 창궐한 전염병 때문이었다.

재닛 옐런 의장이 지난달 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 직후 기자회견에서 “인플레이션 지표에는 잡음이 끼어 있다”고 말한 것도 이 같은 요인을 설명한 것이다. 하지만 제프리 래커 리치먼드연방은행 총재는 “최근 수개월의 인플레이션 지표가 완전히 잡음은 아니었다”고 말하는 등 Fed 내부에서도 논란이 커지는 분위기다.

뉴욕=유창재 특파원 yoocool@hankyung.com

!["中 흑자 파티, 한국은 사업 접을 판"…생각보다 심각한 상황 [성상훈의 배터리스토리]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38934975.3.jpg)

![[단독] 與, '한동훈 사살설' 김어준에 법적대응 나선다](https://img.hankyung.com/photo/202412/ZN.38932878.3.jpg)