'3D 낸드' 양산 서두르는 삼성…메모리 시장 '초격차 1위' 굳힌다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

中 시안공장에 장비 설치 시작

경쟁사보다 1년 이상 앞서

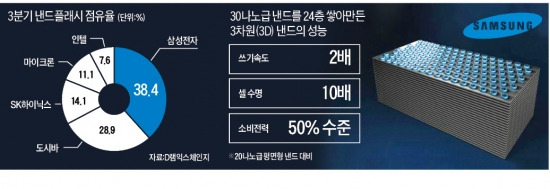

지난 8월 3D낸드를 세계 최초로 개발·양산한 데 이어 양산 기지인 중국 시안 공장에 벌써 생산장비를 반입하기 시작했다. 생산비와 수명, 신뢰도, 소비전력 등에서 월등한 3D낸드를 경쟁사에 1년 이상 앞서 대량 양산, 빅데이터와 클라우드 확산으로 커지는 낸드 시장을 ‘싹쓸이’하겠다는 전략이다.

17일 업계에 따르면 삼성전자는 지난달 말 중국 시안 낸드 공장에 생산장비를 입고하기 시작했다. 지난해 9월 착공한 지 14개월 만에 서둘러 건물을 완공하고, 장비 반입에 나선 것이다. 이상훈 삼성전자 사장(최고재무책임자)은 최근 열린 30대그룹 사장단 간담회에서 “연말까지 투자가 당초 계획보다 1조~2조원 늘어날 것”이라며 “11~12월 설비 입고를 위해 협력사를 독려하고 있다”고 말했다.

시안 공장은 올 8월 양산에 성공한 3D낸드의 주력 생산 기지다. 삼성전자는 내년 초 가동을 시작해 상반기 안에 투입 대비 완성품 비율인 수율을 정상 수준으로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있다.

삼성전자는 시안 공장에서 3D낸드를 본격 생산하면 글로벌 시장 판도를 뒤바꿀 것으로 보고 있다. 기존 낸드가 평면에서 셀 간 간격을 줄이는 미세공정 기술을 통해 집적도를 키워온 반면, 이 제품은 셀을 위로 쌓아 집적도를 높인다. 미세공정기술이 10나노대 중반에서 벽에 부딪힌 반면, 위로는 얼마든지 더 쌓는 게 가능하다.

삼성 관계자는 “3D낸드는 기존 장비를 활용할 수 있어 원가경쟁력이 높다”며 “게다가 쌓으면 쌓을수록 용량이 커지는 데다 셀 간 간섭은 줄어 신뢰성이 높고 소비전력도 낮다”고 설명했다.

삼성은 현재 24층으로 쌓은 제품을 생산하고 있다. 이 제품은 21나노 평면형 낸드에 비해 쓰기속도는 2배, 셀 수명은 10배지만, 소비전력은 50%에 불과하다. 아직 개발이 안 된 15나노 낸드와 비슷한 성능 및 생산성이다. 삼성은 이 때문에 16나노 기술을 가장 먼저 개발하고도 양산하지 않고 있다. 대신 3D낸드에 집중해 칩을 36층까지 쌓는 방법을 최근 개발했다. 36층까지 쌓은 3D낸드는 11나노 낸드와 비슷한 성능·생산성을 내는 것으로 추정되고 있다.

삼성전자는 3D낸드를 내년에는 주로 고가의 기업용 솔리드스테이츠드라이브(SSD)용으로 판매할 계획이다. 빅데이터, 클라우드 서비스 확산으로 데이터센터 수요가 급증하고 있어서다. 그러나 경쟁사가 내년 말께 3D 제품을 출시하면 값을 떨어뜨려 일반 소비자용 시장까지 진입할 계획이다. 이른바 ‘골든프라이스’ 전략을 재가동하겠다는 것이다.

한 발 앞선 미세공정 기술로 원가경쟁력을 확보한 뒤 D램 공급을 늘려 나홀로 이익을 내는 전략이다. 반면 원가경쟁력이 뒤처지는 경쟁사로서는 수익성 확보에 비상이 걸릴 수밖에 없다. 삼성전자 DS(부품)부문은 이날 기흥사업장에서 가진 하반기 글로벌 전략회의에서 이 같은 전략을 논의한 것으로 알려졌다.

도시바 SK하이닉스 등 경쟁사들도 3D 기술을 개발하고 있다. 그러나 양산에 들어가지는 못했다. 서원석 한국투자증권 애널리스트는 “삼성은 SK하이닉스 도시바 등 경쟁사와 3D 기술 차이가 1년 이상 난다”고 설명했다.

SK하이닉스는 최근 16나노 평면 낸드 양산을 시작했다. 3D 기술 없이 삼성과 맞서려면 기존 미세공정에서 앞서야 하기 때문이다. 도시바의 경우 D램 없이 낸드만 생산하고 있어 더 불리하다. 모든 생산라인을 한꺼번에 3D용으로 뜯어고쳐야 해서다.

김현석 기자 realist@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트