21일 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 그린스펀은 22일(현지시간) 발간될 저서 '지도와 영토'(The Map and Territory)에서 정권의 복지 지출 증대를 미국 경제 성장 둔화의 주요 원인으로 꼽았다. 자신의 FRB 의장 재임기간 동안 초저금리 유지 정책으로 인해 자금 공급이 늘고 부동산 거품으로 확산됐다는 주장은 비논리적라고 밝혔다.

그리스펀은 이 책에서 2008년 세계 금융위기를 예측하지 못한 점은 시인했지만 금융위기의 원인을 연방정부의 서브프라임 모기지(비우량 주택담보대출)에 돌려 책임을 비껴갔다.

그는 자신과 경제학자들이 2008년 금융위기 예측에 실패한 것은 인간의 '야성적 충동(animal spirits)' 때문이라고 설명했다. 그리스펀은 "금융은 비이성적 기대감과 공포에 취약하다" 며 "금융위기 후 '숫자 이상의 요인'을 알게 된 뒤 세계를 보는 시각도 완전히 바뀌었다"고 털어놨다.

하지만 금융완화와 부동산 거품의 연관성에 대해선 부정했다. 그는 "내게 문제가 있었다면 시장을 '이성적 존재'로 취급하고 심리에 좌우되는 동물적 특성을 간과한 점"이라고 말했다.

이 책에서 가장 논란이 되는 부분은 의료보험 등 과다한 복지 프로그램에 대한 지출이 미국 경제 성장률 둔화의 주요인이라는 그리스펀의 주장이다.

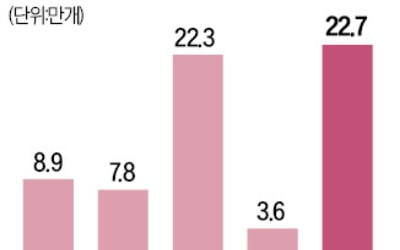

그는 투자 감소로 1965년 이후 국내경제성장(GDP)이 0.21%씩 감소했다며 "소득 상위층에 대한 과세가 새로운 아이디어나 생산 설비 등에 투자를 위축시켰고 투자 감소가 혁신과 경제성장 및 생산성을 둔화시켰다"고 설명했다.

또 "정권이 앞다퉈 복지경쟁에 나서 투자자본 조달의 원천인 저축이 줄어들었다"고 주장했다. 이어 "저축 감소분을 상쇄하기 위해 자금을 해외에서 빌리다 보니 외채가 5조 달러에 이르게 됐다"며 '셧다운' 사태의 배경은 정부의 늘어난 복지 비용 지출과 관련있다고 지적했다.

그리스펀은 "미국인들은 정부 의존형 사회와 국민 개인의 자립에 기반을 둔 사회 중 하나를 선택해야 한다"며 '큰 정부냐' '작은 정부냐'에 대한 해묵은 논쟁에 다시 불을 붙였다.

한경닷컴 이정진 인턴기자 jleel080302@gmail.com

![[속보] 루마니아 헌재, '극우 승리' 대선 1차투표 무효화](https://img.hankyung.com/photo/202412/02.22579247.3.jpg)