"위원장은 국회의원과 동급"…정치권 진출 디딤돌 이용도

현대차 노조의 ‘막강 파워’(?)는 어디서 나오는 걸까. 우선 조직력이다. 현대차 노조의 전체 조합원 수는 경기 연천군 인구와 맞먹는 4만5000명에 이른다. 15만여명에 달하는 금속노조연맹 조직원의 3분의 1가량에 해당하는 규모다. 노조 대의원 수는 466명, 노조 전임자 수도 111명에 달한다. 조합원이 많다 보니 노조 예산도 다른 기업 노조에 비해 엄청나다. 1년에 현대차 노조가 걷는 조합비만 200억원(별도 적립금 포함)에 달한다.

노조위원장은 바로 이런 조직과 예산을 관할하는 자리다. 웬만한 중견 기업에 버금가는 인력과 예산을 좌지우지하게 되는 것이다. 뿐만 아니라 노조위원장에 당선되면 회사 내에서는 공장장 등 고위 경영진과 동등한 위치에 설 정도로 위상이 높아진다. 회사 밖으로도 지역구 국회의원과 지방자치단체장 등 고위 인사들과 교류하는 ‘특권’을 누린다. 한 노동단체 관계자는 “현대차 노조위원장이 국회의원급이나 지자체장과 동급이란 말이 나오는 배경이 여기에 있다”고 말했다.

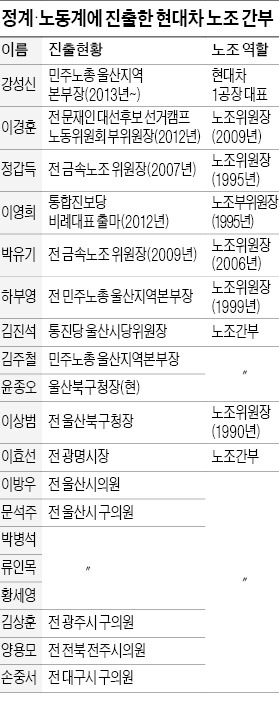

노동계 내부의 파워게임에서도 유리한 위치를 점한다. 먼저 노조위원장 선거에서 이긴 특정 계파는 수석 부위원장, 사무국장 등 집행부는 물론 각종 상무집행위원회와 위원회 간부 등 요직을 차지할 수 있다. 나아가 금속노조연맹의 핵심 조직이란 점 때문에 현대차 노조위원장은 노동계 대표 인사로 부상하게 된다. 정갑득 전 금속노조 위원장, 강성신 민주노총 울산지역본부장, 이영희 전 민주노총 정치위원장, 박유기 전 금속노조 위원장 등이 모두 현대차 노조 간부 출신이다.

현대차 노조의 파워는 노동계를 넘어 정치권에까지 미친다. 노조 경력을 바탕으로 정계 진출을 타진하는 사례가 많다. 이상범 전 울산 북구청장과 윤종오 현 울산 북구청장이 현대차 노조위원장과 총무부장 출신이다. 이들 외에도 10명이 넘는 노조 간부 출신들이 지역 구의회와 중앙 정계로 진출했다.

결국 현대차 노조 내부 계파들이 2년에 한 번 열리는 노조 집행부 선거에서 승리하기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 것은 선명성 경쟁을 통해 노조위원장에게 주어지는 ‘막강 권력’을 쥐려는 것으로 해석할 수 있다.

울산=하인식/이태명 기자 hais@hankyung.com