年10조 음식 배달시장…'철가방 앱' 전쟁

1인가구 늘며 성장 가속화…독일계·토종기업 맞대결

○투자유치·TV광고·신경전 팽팽

국내 2위 배달 앱 요기요를 서비스하는 알지피코리아는 미국 인사이트벤처파트너스에서 145억원을 투자받았다고 9일 발표했다. 트위터와 텀블러, 한국에선 넥슨과 티켓몬스터에 투자했던 벤처캐피털이다. 회사 관계자는 “요기요의 작년 매출이 전년보다 50배, 주문 건수는 매월 25% 늘어나는 고성장세 덕분”이라고 투자 유치 배경을 설명했다. 국내 1위 배달 앱 업체 우아한형제들이 지난 2월 말 알토스벤처스, IMM인베스트먼트, 스톤브릿지캐피탈 등 국내외 벤처캐피털로부터 120억원대 투자를 받은 지 두 달이 채 지나지 않아서다.

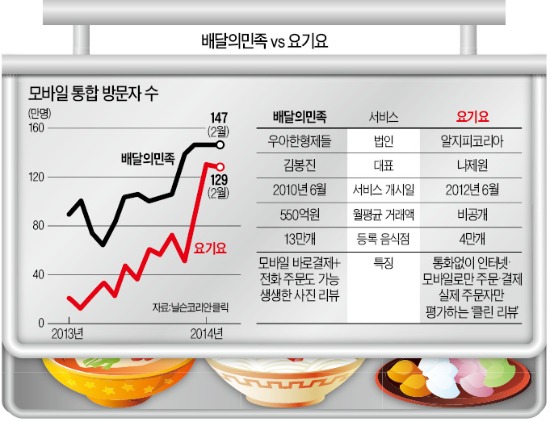

요기요에 2년 앞서 2010년 6월 서비스를 개시한 배달의민족은 국내 배달 앱 시장을 주도해왔다. 지난해까지 시장점유율 60%를 차지했다. 하지만 올 들어 격차는 급격히 줄어들었다. 요기요가 지난해 12월부터 지상파와 케이블 TV를 통해 광고를 쏟아내면서다. 닐슨코리아에 따르면 작년 1월 58%였던 배달의민족 점유율은 올 2월 45%로 줄었다. 같은 기간 요기요는 14%에서 39%로 점유율을 늘렸다. 월간 순방문자 수 격차도 같은 기간 80만명에서 19만명으로 줄었다. 위기감을 느낀 배달의민족은 지난 4일부터 영화배우 류승룡 씨를 모델로 지상파 TV 광고를 시작했다. 업계에선 두 업체가 TV 광고에 들이는 돈만 30억원에 달하는 것으로 추정하고 있다.

신경전도 더해지고 있다. 배달의민족에 등록된 배달 음식점은 13만개로 요기요의 4만개보다 세 배 이상 많다. 이에 대해 요기요 측은 “무턱대고 등록 식당을 늘리는 것보다 이용자가 만족할 수 있는 맛있는 식당만 잘 골라 보여주는 게 중요하다”고 지적했다.

배달의민족이 15초 이상 전화 통화만 되면 리뷰를 남길 수 있는 것과 관련해선 “요기요는 실제 주문으로 이어진 사람만 글을 쓸 수 있게 하는 ‘클린 리뷰’ 시스템을 갖추고 있다”고 공격했다. 우아한형제들 관계자는 “요기요는 전화 통화 없이도 주문과 결제를 할 수 있다고 자랑하지만 반대로 생각하면 배달의민족에선 모바일과 인터넷으로도 주문할 수 있고 전화로도 주문할 수 있어 더 편한 것”이라고 말했다.

○한국 토종 vs 독일계 스타트업 대결

국내 음식 배달 시장은 10조원에 이르는 것으로 업계는 추정하고 있다. 소득 수준이 높아지고 1인 가구가 늘어나면서 2001년 6000억원 수준에서 16배 급증했다. 스마트폰의 등장으로 배달 앱을 통한 음식 주문이 늘어나면서 배달 앱 시장도 급격히 커지고 있다. 배달 앱 업체는 음식점으로부터 결제금액의 13~16%를 수수료로 떼간다. 돈을 더 내면 앱 안에서 더 상위에 노출해주는 광고 프로그램도 운영하고 있다.

우아한형제들은 정보기술(IT)업계에서 잘나가는 디자이너였던 김봉진 대표가 세웠다. 식당들이 전단을 뿌리지만 대부분 바로 쓰레기통으로 직행할 뿐 돈을 들인 만큼 효과를 못 얻고 있다는 점에 착안했다. 가구 디자인 사업에 나섰다 실패한 경험을 딛고 시작한 두 번째 창업이다.

알지피코리아는 독일계 벤처 인큐베이팅 회사 팀유럽이 한국에 세운 법인이다. 독일 영국 호주 등에서 서비스 중인 ‘딜리버리 히어로’를 ‘요기요’라는 이름으로 바꾸고 한국에 맞게 서비스를 시작했다. 맥킨지앤컴퍼니 컨설턴트 출신으로 소셜커머스 회사 ‘슈거딜’을 창업해 위메이크프라이스에 성공적으로 매각했던 나제원 대표가 2012년 10월부터 회사를 이끌고 있다. 이 때문에 한국 토종 스타트업과 독일계 스타트업의 대결로 보는 시각도 있다.

업계 관계자는 “두 회사는 이제야 가입자 1000만명을 넘보는 수준”이라며 “한국 성인 인구가 3500만명인 만큼 앞으로 1위 자리가 뒤바뀔 여지는 충분하다”고 말했다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["젠지 강하지만 넘지 못할 벽 아니다"…도란의 포부 [이주현의 로그인 e스포츠]](https://img.hankyung.com/photo/202405/01.36897111.3.jpg)

![[책마을] 아시아의 바다는 한순간도 잠잠한 적이 없었다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/AA.36894802.3.jpg)