[책마을] 명문가 선비가 요리책을 쓴 까닭은

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

조선시대 음식문화 탐구서

선비의 멋 규방의 맛 / 이숙인 외 지음 / 글항아리 /456쪽 / 2만8000원

먹고 마시지 않고는 지속할 수 없는 게 생명이다. 하지만 인간의 음식 섭취는 단순히 먹고 마시는 것을 넘어 문화를 형성한다. 공자와 맹자로 대표되는 유학사상은 “예(禮)는 음식에서 시작된다”(예기)며 장유유서(長幼有序)의 질서와 ‘남녀칠세부동석’의 사회적 규제를 가했다. 음식 연구가 단순히 음식물 자체에 그칠 수 없는 이유다.

이런 생각을 가진 연구자 5명이 한자리에 모였다. 전공도 다양하다. 식품학자인 정혜경 호서대 교수, 민속학자인 주영하 한국학중앙연구원 교수, 음식에 담긴 사상적 배경에 관심을 가진 철학자인 이숙인 서울대 규장각 한국학연구원 책임연구원, 사회학자인 김미영 한국국학연구원 책임연구위원, 한의사 김종덕 씨(사당한의원장)가 그들이다.

《선비의 멋 규방의 맛》은 이들이 네 차례의 포럼과 연구를 거쳐 내놓은 조선시대 음식문화 연구서다. 연구 대상으로 삼은 자료는 ‘수운잡방(需雲雜方)’과 ‘음식디미방(飮食知味方)’이다. ‘수운잡방’은 16세기 안동 지역에 살았던 김유(1491~1555)가 지은 음식조리서이고, ‘음식디미방’은 역시 안동에 세거했던 장흥효의 딸 장계향(1598~1680)이 17세기 말엽에 집필한 조리서다. 국내 음식 관련 고문헌으로는 1400년대 중반 어의를 지낸 전순의가 지은 ‘산가요록’이 가장 오래된 것으로 전하고, ‘수운잡방’ ‘도문대착’ 등이 뒤를 잇는다. ‘음식디미방’은 여성이 집필한 최초의 한글 조리서다.

책에서 이숙인 책임연구원은 음식 자체보다는 ‘수운잡방’을 정신문화적 측면에서 조명한다. 공자는 《논어》에서 ‘군자는 먹는 것에서 배부름을 구하지 않고 거처하는 곳에서 편안함을 추구하지 않는다(君子食無求飽 居無求安)’고 했다. 그런데 어떻게 유교를 따르는 선비가 요리책을 썼을까. 공자가 이렇게 말한 것은 도를 구하기보다 음식만 밝히는 사람과 함께 하기 어렵다는 얘기였지 음식이 중요하지 않다는 뜻은 아니었다고 이 연구원은 설명한다. 공자의 식성은 까다로운 편이었고, 맹자도 “식(食)과 색(色)은 기본적인 욕망”이라고 인정했다.

이 연구원은 유학적 지식을 가진 김유가 이른바 ‘잡기’에 속하는 음식 책을 쓴 것은 집안의 내력 및 지식전통과 관계가 있다고 분석한다. 김유의 어머니 양성 이씨는 ‘칠정산내외편’을 쓴 조선 전기의 과학자 이순지의 손녀다. 김유의 종고조부는 조선 개국기의 대표적인 의학자였고, 고조부 김희선은 의사이자 음식학자였다. 또한 김유의 고모부이자 양부였던 김만균의 아버지 김담은 이순지와 함께 ‘칠정산내외편’을 쓴 김담이었다.

이 연구원이 특히 주목한 부분은 깨끗하고 맑은 가운데 풍류와 여유를 즐기는 유선(儒仙)들의 풍류와 소통이다. 이런 문화적 전통 덕분에 김유의 집에는 ‘맛있는 음식이 즐비하고 항아리엔 향기로운 술이 넘쳤으며 그것으로 조상을 섬기고 부모를 봉양하며 잔치를 즐겼다’는 것.

사회학자인 김미영 연구위원은 ‘음식디미방’을 둘러싼 사회문화적 맥락에 주목한다. ‘음식디미방’에는 총 16종의 음식에 특별히 ‘맛질방문(方文)’이라고 부기돼 있는데 이 ‘맛질’을 장계향의 외가로 보는 것이 타당한지를 살피고 있다. 여성의 음식 솜씨는 친정 어머니로부터 이어받는다는 전통적인 인식에 기초해 장계향의 외가인 예천의 맛질 고을이 ‘음식디미방’에 나오는 맛질이라고 단정할 수 있느냐는 얘기다. 경북 봉화에도 맛질이 있기 때문이다.

주 교수는 ‘음식디미방’을 통해 조선 중기 경상도 북부지역 사대부가에서 식재료를 어떻게 수급했는지 살폈다. 그 결과 사대부가의 식재료는 새우젓이나 후추를 제외하면 대부분 직접 혹은 근거리에서 확보했음을 알 수 있다고 전한다. 재미있는 것은 ‘음식디미방’의 다양한 조리법에 고추를 사용한 사례가 없다는 것.

그는 “고추가 한반도에 들어온 것은 임진왜란 전후이며, 처음에는 식재료로 쓰이지 않고 매운 맛을 이용해 술의 도수를 올리는 데 쓰였을 뿐이기 때문”이라고 설명했다. 또한 ‘음식디미방’의 식재료 가운데 중국 요리에 쓰이는 곰발바닥까지 포함돼 있다는 점도 눈길을 끈다.

서화동 기자 fireboy@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[이 아침의 화가] 고요하고 신비로운 화풍, 100년 후 인기 '역주행'…빌헬름 함메르쇠이](https://img.hankyung.com/photo/202406/AA.36976718.3.jpg)

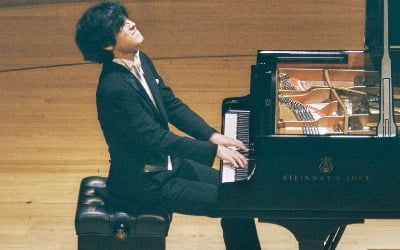

![[오늘의 arte] 예술인 QUIZ : 바이에른 첫 동양인 제2 바이올린 악장](https://img.hankyung.com/photo/202406/AA.36977268.3.jpg)

![[뉴욕증시-주간전망] 연준, 물가 보고서와 애플](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/ZK.36975175.1.jpg)

![[단독] 안경업계, '콘택트렌즈 온라인 판매 추진' 집단소송](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/01.36977995.3.jpg)

![[오늘의 arte] 예술인 QUIZ : 바이에른 첫 동양인 제2 바이올린 악장](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/AA.36977268.3.jpg)