돈도 사람도 부족한데 규제까지…한국 대학기업, 매출 목표의 3%밖에 못 올려

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

서울대 교수들의 '베이징대 쇼크'

설립 조건· 지분율 등 제한

"대학의 자금 부담 줄여야 성장"

설립 조건· 지분율 등 제한

"대학의 자금 부담 줄여야 성장"

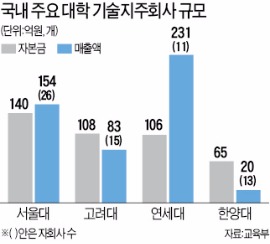

정부는 2008년 기술지주회사 도입을 발표하면서 “2015년까지 50개 기술지주회사에서 550개 자회사를 육성해 총 연 매출 3조3000억원, 일자리 창출 1만명을 달성하겠다”고 밝혔다. 그러나 2014년 말까지 35개 기술지주회사가 설립한 자회사는 201개, 매출은 922억원, 고용인원은 910명 정도에 그쳤다.

기술지주회사의 실적이 부진한 원인으로는 우선 정책의 책임 주체가 불명확하다는 점이 지적된다. 허가권은 교육부, 자금 지원은 산업통상자원부와 미래창조과학부로 각각 나뉘어 있다. 대학 내에서도 주로 산학협력단장이나 보직교수 등이 대표를 겸직해 전문성을 살리기 어렵다는 지적이다.

창업 보육과 특허 관리 등 능력을 갖춘 전문인력 확보도 미흡한 수준이다. 자본금도 투자가 가능한 수준인 50억원 이상을 보유한 대학이 단 6곳에 불과하다. 현물출자와 지분율 조건 등 까다로운 규제가 발목을 잡고 있다.

기술지주회사를 활성화하기 위한 시도가 전혀 없었던 것은 아니다. 기획재정부는 2014년 8월 무역투자진흥회의에서 의과대학(병원)이 별도로 기술지주회사를 설립해 수익을 낼 수 있도록 하는 방안을 제시했다. 그러나 교육부가 “한 대학에 기술지주회사를 복수로 설립하면 문제가 발생할 것”이라고 반대해 무산됐다.

전문가들은 기술지주회사가 상아탑 내에만 갇혀 있던 지식과 기술을 사업화해 신산업을 육성할 잠재력을 지닌 만큼 관련 규제를 개선해 경쟁력을 높여야 한다고 조언한다. 한국경제연구원이 지난 7일 국회에 낸 ‘일자리창출을 위한 제20대 국회 정책과제’ 건의서에서 기술지주회사 제도 개선을 첫 번째로 언급한 것은 이런 이유에서다.

신석훈 한국경제연구원 부연구위원은 “현재 기술지주회사는 주식회사 형태로만 설립할 수 있고, 대학이 자본금의 30% 이상을 현물출자하도록 돼 있어 급변하는 기술 트렌드에 유연하고 신속하게 대응하기 어렵다”며 “설립이 쉬운 유한책임회사 형태도 인정하고 현물출자와 지분율 규제도 완화해 대학의 자본 조달 부담을 줄여야 한다”고 지적했다.

오형주 기자 ohj@hankyung.com

![[속보] 日 "사도광산 노동자 기리는 전시물 현장에 이미 설치"](https://img.hankyung.com/photo/202407/ZA.37461894.3.jpg)

![[속보] 日 "사도광산 한국인 노동자 진심으로 추모"](https://img.hankyung.com/photo/202407/02.22579247.3.jpg)

![[속보] '조선인 강제노역' 日사도광산 유네스코 세계유산 등재](https://img.hankyung.com/photo/202407/01.37460700.3.jpg)