"돌봄은 가장 깊이있고, 의미있는 연결"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

돌봄은 (인간관계에서) 가장 깊이 있고, 가장 의미 있는 연결을 일군다.

"

영국의 저널리스트이자 작가인 매들린 번팅은 "돌봄이 점점 반(反) 문화적인 무언가가 되어가고 있다"고 지적하면서 돌봄이 자기희생에 기초한 의미 있는 노동이 되어야 한다고 주장한다.

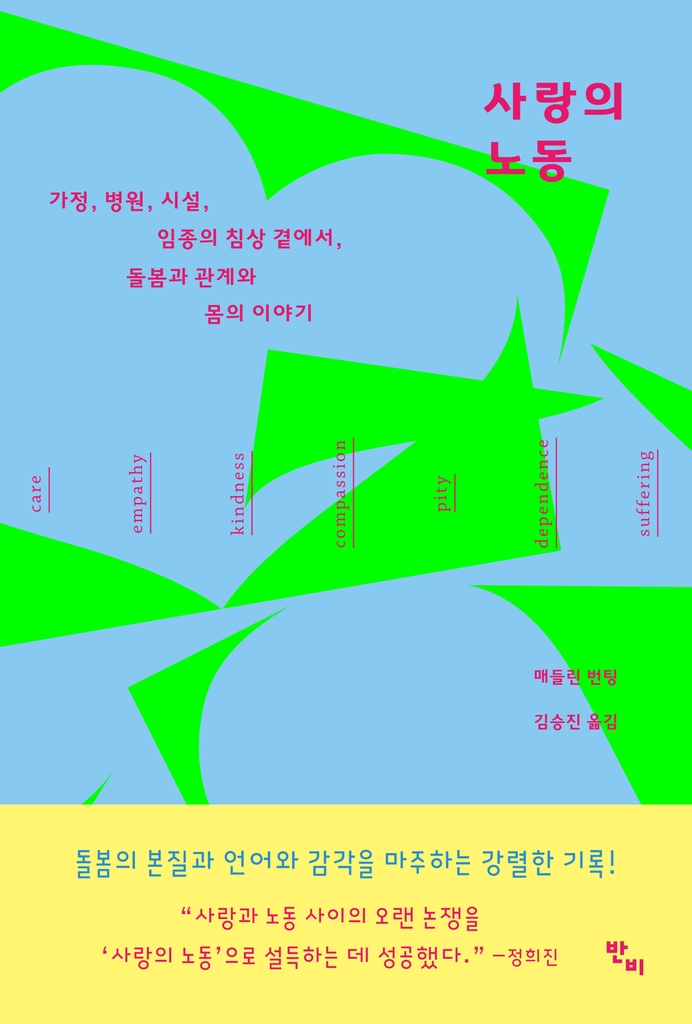

최근 번역돼 출간된 '사랑의 노동'(반비)을 통해서다.

저자는 5년간 간병인, 간호사, 의사, 사회복지사, 연구자, 아이를 키우는 부모와 부모를 돌보는 자녀 등 돌봄에 관여한 수많은 사람을 만나 이야기를 들었다.

그는 이를 바탕으로 점점 퇴행해가는 영국 돌봄 서비스의 현실을 조명한다.

저자에 따르면 과학기술의 발전과 함께 인간의 수명도 늘었다.

연금 서비스가 시작된 1908년에만 해도 남성의 기대수명은 47세, 여성은 50세였다.

지금은 80세를 훌쩍 넘는다.

각종 미래 예측서에는 2050년 무렵이면 기대 여명이 150세에 이를 것이라는 낙관적인 전망까지 나온다.

그러나 수명이 길어졌다고 삶의 질마저 개선된 것은 아니다.

길어진 수명중에 평균적으로 마지막 6년은 매우 취약한 상태로 살아야 하기 때문이다.

여러 종류의 약을 먹고, 복잡한 진료도 견뎌야 한다.

영국에서 2015년을 기준으로 장기질환자는 1천200만 명에 달한다.

2001년에서 2015년 사이에 무려 16%나 증가했다.

암·뇌졸중 등 중대 질병의 생존확률은 높아졌지만, 당뇨나 치매 같은 질환이 급격히 증가한 탓이다.

과거 돌봄의 주체인 가족은 핵가족화와 여성의 사회진출로 그 기능을 상실했고, 공공서비스 영역은 불충분한 자원으로 제대로 된 돌봄을 제공하지 못하고 있어서다.

저자는 "여성의 노동시장 진출 증가와 돌봄 수요 증가, 불충분한 공공서비스라는 세 요소의 위태롭고 지속 가능하지 않은 조합은 2008년 글로벌 금융위기 후 10년간 불어닥친 예산 삭감의 돌풍을 정면으로 맞았다"고 말한다.

노인에 대한 돌봄뿐 아니다.

아이 돌봄도 위태로운 건 마찬가지다.

1900년에는 숙식을 제공하며 아이를 키우는 기간이 12~15년이었다.

지금은 최소 25년짜리 프로젝트가 됐다.

게다가 양육의 강도도 높아졌다.

예전에는 부모의 역할이 의식주 제공에 국한됐다면 요즘에는 여기에 세밀한 정서적 보살핌이 추가됐다.

가사와 직장 일을 저글링 해야 하는 부모의 입장에서는 부담이 가중될 수밖에 없는 상황인 셈이다.

이렇게 아이 돌봄에 대한 수요는 느는 추세지만, 돌봄 인프라는 현저하게 부족한 상황이다.

돌봄 서비스에 종사하는 이들의 처우가 좋지 않기 때문이다.

2011년 발표된 한 연구에 따르면 돌봄 관련 일자리의 9~13%는 최저 임금에 미달하는 보수를 받은 것으로 추산됐다.

또한 영국 저임금위원회 분석 자료를 보면, 2018년 아동 돌봄 분야에서 일하는 인력의 40%는 임금을 제대로 지급받지 못하는 것으로 나타났다.

더불어 돌봄 서비스를 시장에 의지하기보다는 공공성을 강화하는 방향으로 나아가야 한다고 강조한다.

아울러 돌봄을 인간관계의 선물로 보는 시각 전환도 필요하다고 제언한다.

병들고 힘없는 사람을 긍휼히 여기는 기독교적 전통을 복원하는 한편, 좋은 돌봄에 대한 헌신이 수십 년 뒤에 자신에게도 되돌아올 것이라는 믿음을 주는 '증여 문화'의 정착도 필요하다고 말한다.

미국 시인 루이스 하이드는 저서 '선물'에서 "마음을 움직이고 영혼을 고양하고 즐거움을 주고, 삶의 용기를 주는 예술은 우리에게 선물로서 받아들여진다"고 언급했다.

저자는 이 멋진 문장에서 '예술'의 자리에 '돌봄'을 넣어보아도 마찬가지 의미가 될 것이라고 말한다.

돌봄은 선물이다.

"음악, 시, 예술처럼 우리를 인간적으로 만들어주는 행위"다.

김승진 옮김. 468쪽. 2만2천원.

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![억만장자가 인정한 男, '인생역전 기회' 걷어찼다…이유가 [성수영의 그때 그 사람들]](https://img.hankyung.com/photo/202406/01.37042170.3.jpg)

!['정신병 리그' 말 나오더니…20대女 '야구'에 푹 빠진 까닭 [신현보의 딥데이터]](https://img.hankyung.com/photo/202406/ZA.36979551.3.jpg)

![[신간] 이더리움의 탄생 비화…'이더리움 억만장자들'](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/ZK.37041477.3.jpg)