지도자 인력이 많지 않았던 프로야구 초창기에는 감독 대행에서 감독으로 승격한 사례가 적지 않았지만, 이제는 '새 술은 새 부대에'라는 말처럼 구단은 신임 감독 선임으로 새 판을 짜는 걸 선호한다.

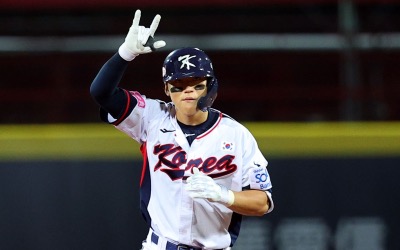

이러한 분위기에도 강인권(50) NC 다이노스 신임 감독은 말 그대로 '바늘구멍'을 통과하는 데 성공했다.

시즌 초반 이동욱 전 감독의 사퇴 이후 최하위로 추락한 NC의 감독 대행을 맡아 빠르게 팀을 수습한 공을 인정받은 것이다.

NC 구단은 강인권 대행이 58승 3무 50패, 승률 0.537로 시즌 막판까지 가을야구 경쟁을 이어간 모습에 주목했다.

결국 12일 강인권 대행을 정식 감독으로 승격하고 3년 총액 10억원(계약금 2억 5천만원, 연봉 2억 5천만원)에 계약했다고 발표했다.

최근 프로야구에서는 김원형(SSG 랜더스), 류지현(LG 트윈스), 홍원기(키움 히어로즈) 등 처음 지휘봉을 잡는 초임 감독에게 2년 계약을 제안하는 게 일반적인 흐름이었다.

이런 추세에서 강인권 감독에게 3년간 팀을 맡긴 점을 보면, NC의 강한 신뢰와 확신을 읽을 수 있다.

감독이 건강 등을 이유로 시즌 중 잠시 자리를 비운 사례를 제외하고, 감독 대행이 정식 감독으로 승격한 건 강인권 감독을 제외하면 14명뿐이었다.

39명의 대행 가운데 14명이 승격했으니 고작 36% 정도만 꿈을 이룬 것이다.

그마저도 최근에는 사례를 찾아보기 더 힘들다.

감독 대행으로 좋은 평가를 받은 박흥식(2019년 KIA 타이거즈), 최원호(2020년 한화 이글스), 박경완(2020년 SK 와이번스) 모두 정식 감독 계약에는 실패했다.

감독이 중도에 퇴진했다는 건, 그만큼 팀이 어려운 상황에 놓였다는 걸 의미한다.

뒷수습을 맡은 감독 대행이 좋은 성적을 내는 것 자체가 쉽지 않은 상황이고, 자연스럽게 감독으로 승격하는 사례도 적을 수밖에 없다.

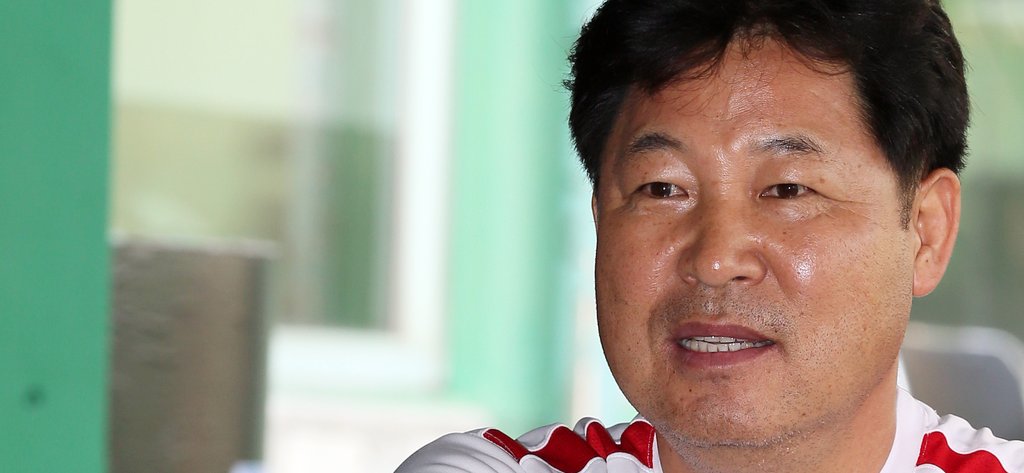

KBO리그에서 감독 대행이 감독으로 승격한 마지막 사례는 2011년에 나왔다.

김성근 감독의 퇴진으로 2011년 8월 18일 SK(현 SSG 랜더스) 감독 대행에 취임한 이만수 대행은 그해 팀을 한국시리즈로 이끌고 2012년 정식 감독이 됐다.

올해에는 좋은 성적으로 감독 승격을 기대하는 한 명의 감독 대행이 더 있다.

허삼영 전 감독의 사퇴로 8월 1일부터 삼성 라이온즈를 이끈 박진만 대행은 50경기에서 28승 22패, 승률 0.560으로 해당 기간 리그 4위를 기록했다.