강요배(70) 화백은 고향 제주에서 그린 근작 18점을 선보이는 전시의 제목을 '첫눈에'라고 붙인 까닭을 이렇게 풀어냈다.

서울 종로구 소격동에 있는 화랑 학고재에서 26일 개막한 강요배 개인전에 걸린 그림들은 모두 풍경화다.

첫눈에 봐도 풍경화라는 느낌이 든다.

그러나 형태가 뚜렷한 구상화는 아니다.

오히려 추상화에 가까운 작품들도 적지 않다.

작가는 사진을 바탕으로 풍경을 재현하지 않는다고 강조했다.

자연의 첫인상을 마음에 담고 이를 화면에 펼쳐내 정서를 환기한다.

강 화백은 전시 작품을 소개하면서 "제주도는 날씨 바람이 많이 불기 때문에 변화가 많고, 구름의 변화도 많다"며 "날씨가 그때그때 다르듯이 제 기분도 달라진다"고 말했다.

'풍설매'(風雪梅)는 거센 눈바람에도 꽃을 피운 홍매가 역경 속 희망을 말하는 듯하고 '만매'(晩梅)는 어둑해지려는 저녁 하늘과 짙게 핀 홍매가 어우러져 노년의 화가가 품은 만족감을 드러낸 듯하다.

'꽃봉오리들'에서는 눈 덮인 한라산과 겹쳐진 홍매가 역광을 받은 듯 표현돼 수묵담채화처럼 고풍스럽다.

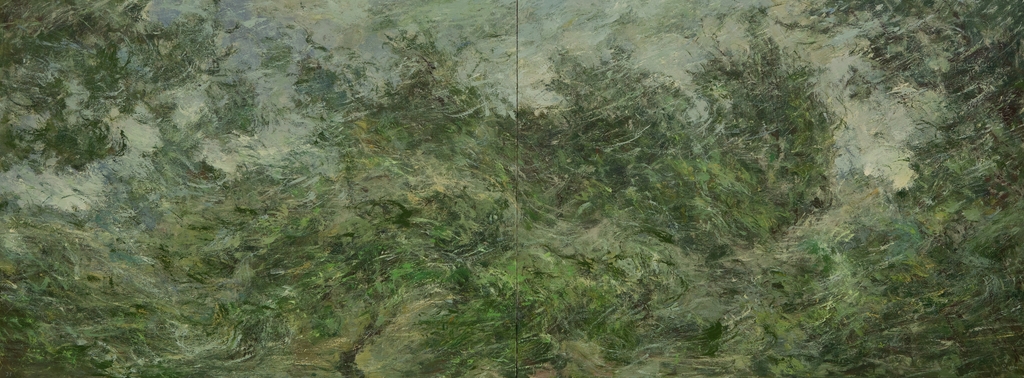

열 번 남짓 한라산 정상에 올랐던 작가가 운무가 감싼 백록담을 표현한 '산상'(山上)과 2020년 제주를 할퀸 태풍 바비 때 작업실에서 본 장면을 담은 '바비가 온 정원' 등의 화면은 거칠다.

강요배는 초기 유화나 삽화를 제외하고 대부분을 아크릴 물감으로 그려왔다.

이번 전시 작품도 모두 아크릴화다.

그는 유화 물감 대신 아크릴을 택한 이유로 '물'을 꼽았다.

찐득한 기름 대신 물을 쓰는 것이 자신에게 맞는다고 말했다.

심상을 빠른 필치로 펼쳐내는 작가에겐 빨리 마르는 아크릴 물감이 낫다고 한다.

작가는 거친 화면의 작품에선 마른 물감 위에 물을 섞지 않은 물감을 갈필처럼 칠한다.

또한 흘러내릴 정도로 물을 많이 섞어 그리기도 한다.

흰색 아크릴 물감으로 두텁게 바탕칠하고, 거칠어진 바탕 위에 갈색 계열의 아크릴 물감을 묽게 풀어 칠한 나무와 탁자는 나무의 껍질과 결을 자연스럽게 표현했다.

강 화백은 그림을 그릴 때 칠정 중에 어떤 것을 많이 느끼느냐는 질문에 "노"라고 짧게 답했다.

대가의 반열에 오른 그가 그림 앞에서 분노를 느끼는 것은 원하는 대로 그림이 되지 않기 때문이라고 부연했다.

더는 오를 곳이 없을 거장만이 할 수 있는 말일 것이다.

양순열은 회화와 조각 등 다양한 장르를 넘나드는 작가다.

2006년부터 작업한 회화 23점과 조각 197점 등 모두 220여 점을 전시한다.

어머니의 형상을 갖춘 이 작품은 어떤 고난에도 자식과 세상을 감싸는 어머니의 사랑처럼 넘어지지 않는다.

'호모 사피엔스' 연작은 작가가 30여 년간 진행한 작업이다.

사람들과 만나고 느낌을 조각으로 표현한 작품들로 일기처럼 빚었다고 한다.

사람을 표현한 것으로 비슷하게 보이지만, 자세히 보면 모두 다른 형태와 색감을 띄고 있다.

작가는 사람들이 지혜가 있었으면 하는 바람에서 연작 제목을 '호모 사피엔스'로, 똑똑함을 강조해 '오뚝이' 대신 '오똑이'로 붙였다고 설명했다.

![[책마을] 망해가는 의류업체 구한 건 이성과 논리가 아니었다](https://img.hankyung.com/photo/202412/AA.38864361.3.jpg)

![[책마을] 내년 키워드는 AI·바이오·에너지 '트리플 혁명'](https://img.hankyung.com/photo/202412/AA.38859678.3.jpg)

![[책마을] "트럼프 2기, 관세보다 무서운 건 제재"](https://img.hankyung.com/photo/202412/AA.38859691.3.jpg)