1890년 제작 추정·제작자도 확인…19일부터 국립고궁박물관 전시

솥이 하늘을 바라보는 듯한 '앙부일구'(仰釜日晷)도 그중 하나다.

둥근 공 모양으로 어느 지역에서나 시간을 측정할 수 있도록 한 조선 후기의 독특한 해시계가 국내로 돌아왔다.

국내에서는 처음으로 확인된 형태의 해시계다.

문화재청과 국외소재문화재재단은 지난 3월 미국의 한 경매에서 휴대 가능한 소형 해시계인 '일영원구'(日影圓球)를 매입해 국내로 들여왔다고 18일 밝혔다.

이번에 들어온 '일영원구'는 지금까지 학계에 알려진 바 없는 희귀한 유물로 평가된다.

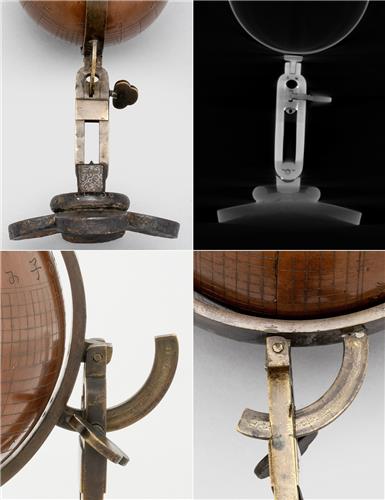

조선시대 대표적인 해시계인 '앙부일구'가 반구(半球) 형태인 데 비해 '일영원구'는 둥근 공 모양이다.

구의 지름이 11.2cm, 전체 높이가 23.8cm로, 언뜻 보기엔 작은 지구본과 비슷하다.

두 개의 반구가 맞물려 있는 이 시계는 각종 장치를 조정해 시간을 측정한 것으로 추정된다.

전문가 검토에 따르면 '일영원구'를 사용할 때는 먼저 추를 달아 늘어뜨린 '다림줄'로 수평을 맞춘 뒤, 나침반으로 방위를 측정해 북쪽을 향하게 하고 위도를 조정한다.

길쭉하게 생긴 'T' 자형 횡량(橫粱)과 태양이 일직선이 되는 순간 그림자가 횡량 아래에 파인 틈으로 들어가는데 이를 통해 시간과 각(刻·15분)을 확인하는 식이다.

이 시계는 독특한 형태와 더불어 역사적·과학적으로도 중요한 유물로 평가된다.

문화재청은 "시간을 확인하는 영침(影針·그림자 침)이 고정돼 있어 한 지역에서만 측정할 수 있었던 '앙부일구'와 달리 '일영원구'는 어느 지역에서나 시간을 측정할 수 있도록 제작돼 당시 과학기술의 발전 수준을 보여주는 중요한 유물"이라고 설명했다.

한쪽 반구에는 12가지 동물로 이뤄진 십이지(十二支) 표시와 96칸의 세로 선이 있는데, 이는 하루를 12시 96각으로 표기한 조선 후기의 시각 법을 따른 것으로 전문가들은 봤다.

문화재청은 "국보로 지정된 '자격루'와 '혼천시계'에서도 십이지로 시간을 나타내는 장치를 둔 것으로 미뤄보아 조선의 과학기술을 계승하는 한편, 외국과의 교류가 증가하던 상황에서 다른 나라에서도 사용할 수 있도록 새로이 고안된 유물로 추정된다"고 설명했다.

제작 시기와 제작자를 알 수 있는 과학 유물이라는 점도 주목된다.

'일영원구'에는 '대조선 개국 499년 경인년 7월 상순에 새로 제작했다'는 명문과 함께 '상직현 인(尙稷鉉 印)'이라는 글자가 새겨져 있어 1890년 7월 상직현이라는 인물이 만들었음을 유추할 수 있다.

그의 아들 상운(尙澐)은 청나라에 파견돼 우리나라에 최초로 전화기를 들여온 인물로 알려져 있다.

조선 후기의 특성을 반영한 주조 기법과 장식 요소도 돋보인다.

4개의 꽃잎 형태로 만들어진 받침은 용, 항해 중인 선박, '일'(日)·'월'(月) 글자가 상감 기법으로 새겨져 있다.

표면에 무늬를 파고 그 속을 은(銀) 등으로 채우는 방식이다.

문화재청과 재단은 지난해 말 '일영원구'가 경매에 나온다는 정보를 입수한 뒤 자료 조사, 평가위원회 검토 등을 거쳐 경매에 참여했다.

매입 자금은 복권기금을 활용했다.

해당 경매업체의 누리집에는 판매가가 6만8천750달러, 우리 돈 약 9천만 원으로 돼 있다.

어떻게 국외로 나갔는지 경위는 알려지지 않았으나 1940년대 일본에 주둔했던 미군 장교가 사망한 이후 유족으로부터 유물을 입수한 개인 소장자가 경매에 내놓은 것으로 알려졌다.

문화재청 관계자는 "현재 국립고궁박물관에서 열리고 있는 특별전 '나라 밖 문화재의 여정'을 통해 19일부터 일반에 공개할 것"이라고 밝혔다.