전태일 이후, 그녀들이 있었다…'시다'라 불린 노동자 이야기

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

"여전히 진행형인 이야기…진짜 잘사는 게 무엇인지 고민하는 계기 되길"

우리 여성 조합원들이 엄청나게 싸우셨어요.

그분들 모두가 전태일입니다.

"(청계피복노조 조합원 신광용씨)

서울 동대문 평화시장과 1970년대 노동운동을 떠올리면 으레 전태일 열사의 이름이 머릿속을 스쳐 지나갈 듯하다.

반면 전 열사와 함께 혹은 그 이후에 우리나라 노동운동을 이끌었던 여성 노동자들의 업적은 등한시돼왔던 게 사실이다.

근로기준법 준수를 요구하며 산화한 전 열사 이후에는 수많은 무명의 여성 노동자들이 있었다.

피복 회사에서 재단사 일을 보조해 흔히 '시다'라 불린 10∼20대 소녀들이다.

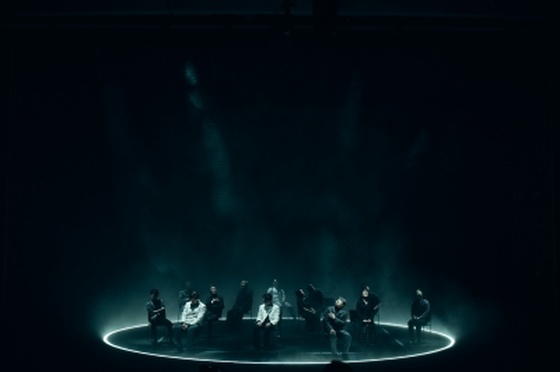

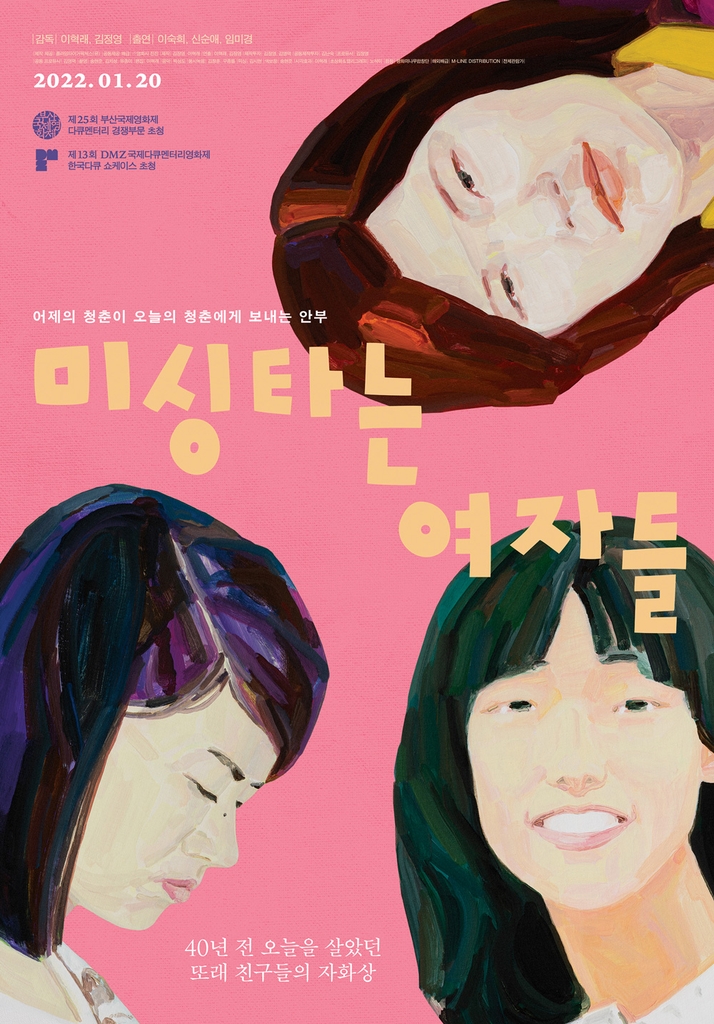

이혁래, 김정영 감독이 연출한 다큐멘터리 '미싱타는 여자들'은 그간 역사 속에 파묻혀 있던 70년대 여성 노동자들의 삶을 꺼내 보여주는 작품이다.

지금도 어딘가에서 누구의 엄마, 아내로 살아가는 이들의 빛나는 청춘을 돌아보는 한편 노동 환경 개선을 위해 온몸을 바친 그 시절 이야기를 들려준다.

"사건의 실체에 접근하기보다 이분들의 마음이 어떠했는지를 담고자 했다"는 이 감독의 말처럼 당시 평화시장에서 일했던 여성 노동자들의 인터뷰를 중심으로 풀어냈다.

40여 년 전이 흘렀지만 이들은 마치 어제 일인 듯 당시 노동환경과 투쟁의 역사를 생생히 기억했다.

세 사람은 "여자는 공부하면 안 된다"는 아버지의 말에, 몹시도 가난한 형편 때문에 학교가 아닌 일터에서 사회를 먼저 배웠다.

하지만 평화시장은 깨끗한 공기 한 줌, 따뜻한 햇볕 한 줄기 허락되지 않는 곳이었다고 이들은 회고했다.

한 달에 많아야 고작 이틀 쉬었고 하루 15∼16시간 일해도 돌아오는 건 입에 풀칠하기도 어려운 저임금이었다.

무엇보다 참기 힘든 것은 인간으로서 최소한의 존엄성도 보장받지 못하는 처참한 현실이었다.

신순애씨는 6일 시사회 후 열린 기자간담회에서 "만학도로 입학한 대학에서 동기들이 전태일 평전을 보고 눈물이 났다고 하는데, 나는 도무지 눈물이 안 나더라"며 "그 이유를 생각해보니 내가 시다로 직접 겪은 일들이 책에 표현된 것보다 더 힘들었기 때문"이라고 울먹이며 말했다.

"아직도 트라우마로 남은 게 생리대예요.

(일하는데도) 돈이 없어서 약국에서 파는 생리대를 사서 쓰지 못했습니다.

18∼19살 때였는데, 공장에서 몰래 점퍼 속주머니를 가져와 생리대로 쓰면 사타구니가 너무 아파서…. 내가 그래서 눈물이 안 났구나 싶었어요.

"

특히 노동조합이 운영하는 노동 교실은 동료애를 확인하고 '배움의 한'을 풀 수 있는 유일한 공간이었다.

노동자의 권리를 찾을 수 있도록 발돋움하게 해준 곳이기도 하다.

"중등교육 과정을 무료로 가르쳐준다는 소리를 듣고 노조에 찾아갔었죠. 어린 나이었지만, 점차 '이건 인간답게 사는 게 아니야'라는 생각이 계속 들었습니다.

그 사실을 일깨워준 노동 교실은 제 생명과도 바꿀 수 있는 곳이었어요.

"(임미경씨)

이숙희씨는 "단순히 교실이 아니고 계속 일만 하던 우리에게 배움터였고, 놀이터였고, 자신을 키워나가는 장이었다"고 했다.

신순애씨는 "만날 몇 번 시다, 아니면 '공순이'라 불리곤 했는데 처음으로 제 이름을 불러준 곳이 노조였다"며 눈시울을 붉혔다.

이들은 교실을 거점으로 노조 활동을 하며 근로시간 단축, 임금 인상 등 성과를 이뤄냈다.

그러나 "빨갱이 양성소"라는 낙인이 찍힌 뒤 노동 교실이 폐쇄되면서 소녀들의 지난한 싸움이 시작됐다.

1977년 9월 9일 노동 교실을 점거한 뒤 농성에 들어갔고 그 과정에서 몇몇 조합원은 구속됐다.

경찰은 열흘이 넘도록 속옷을 못 갈아입게 하는 것은 물론 욕설과 폭행까지 하며 이들을 괴롭혔다.

일부는 억울하게 옥살이도 했다.

자주 목이 멨고 틈틈이 눈물을 훔쳤다.

그런데도 자신들의 이야기를 영화로 만든 이유는 무엇일까.

이숙희씨는 "함께 고생하고 애쓰고 상처받은 친구들을 다시 만날 수 있으면 좋겠다는 바람으로 참여하게 됐다"며 "전국 극장에서 영화가 상영되면 그런 기회가 오지 않을까 기대한다"고 말했다.

지금도 어딘가 사각지대에 위태롭게 놓여 있을 노동자들을 위한 마음도 컸다.

"1977년 얘기지만, 현재진행형이기도 하다고 생각합니다.

3D 업종 노동자들은 여전히 어려운 환경에서 일하고 있잖아요.

이 영화가 정말로 잘사는 게 무엇인지 한 번쯤 고민하는 계기가 되면 좋겠습니다.

"(신순애씨)

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![비수기 영화계 구원투수 '나야 나'…'하이재킹'vs'핸섬가이즈'vs'탈주' [김예랑의 영화랑]](https://img.hankyung.com/photo/202406/01.37034983.3.jpg)

![[포토] 수피아 카야, '깜찍하게 하트~'](https://img.hankyung.com/photo/202406/03.37036065.3.jpg)