다용도실이라고 하찮게 이야기했지만

나는 이곳을 반개정이라고 이름 짓고 싶다.

못생긴 돌과 못생긴 서까래들로만 지어진 이 건물은

내가 미치도록 좋아하는 곳이다.

우선 이 건물은 짓다가 만 것 같다.

어딘지 모르게 엉성하다. 높이도 엉거주춤하다.

높은 것도 아니고 그렇다고 허리를 숙일 정도로 낮은 것도 아니다.

넓이도 어중간하다. 크지도 않고 그렇다고 콧구멍처럼 좁지도 않다.

지붕만 보아도 못난 나무를 서까래처럼 성기게 얹고서는

그물 같은 반투명 검정 차양막으로 둘러쳤다.

비라도 올라치면 빗물이 숭숭숭 스며들까 겁난다.

벽은 어떻고. 몽고족 빠오 같은 형태를 절반 뚝 자른 모양이다.

마치 재료가 모자라서 절반만 지은 형상이다.

의자부분은 벽돌 같은 것으로 쌓았고 군데군데 무슨 용도인지

전선콘센트매입구가 있기도 하다.

이 건물의 기가 막히게 멍청한 곳은 가운데 떡 버티고 선 못난 기둥이다.

다듬지도 않고 삐죽삐죽 옹이가 솟은 채로 허술하게 서 있다.

그래도 굴뚝 하나만은 웃기게도 돌굴뚝이다.

마치 벌거벗고 환도차기식으로 건물은 좀 모자란 것 같이 허술한데

벽난로와 굴뚝만큼은 기똥차다.

그래서 짓다가 만 듯한 이 건물을 나는 半蓋亭(반개정)이라고 부르고 싶다.

차마 한 개는 못 되고 반 개쯤 되니 반개정이라 부른 것이다.

또 한자를 보면 지붕이 반만 덮여 있으니까 반개가 맡기는 맞다.

아마 기와가 담 밖에 쌓여 있는 것을 보면 언젠가는 기와를 올릴 것 같지만

이왕지사 이름이 반개정으로 났으면 지붕도 반만 덮어 지금처럼

자유롭게 천기가 땅으로 솔솔 스며들고

지기가 하늘로 숭숭 솟구치게 만드는 것도 좋으리라.

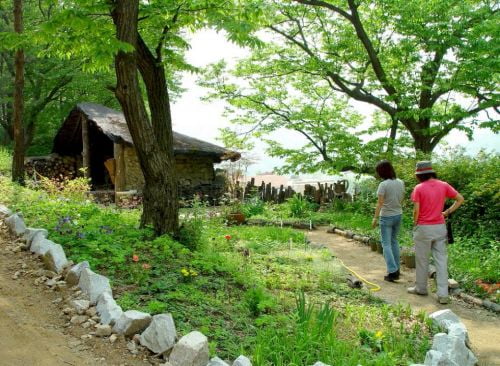

그런데 뭐니뭐니해도 이 반개정의 압권은 주변 경치이다.

반개정에서는 황매화가 빙 둘러쳐진 야외강의실(?)과 반쪽의 하늘이 보인다.

반개정 위로는 아름들이 나무가 보호를 하듯이 치솟아 시원한 그늘을 만든다.

반개정을 들어가려면 아기자기하게 꾸며진 꽃밭 사이로 난

싸인곡선의 꽃길을 헤집고 와야 한다.

반개정에서 군데군데 난 창으로 뒤편 밖을 내다보면 시원한 동네경치가 보인다.

처음에는 반개정의 반쪽 못난 면을 이야기했지만

사실은 이런 자연과 합쳐져서 가장 어울릴 수 있는 건물은 어느 천재가 지어도

이런 반개정밖에는 지을 수가 없다.

여기에 내가 반개정에 눈독을 들이고 내 정자로 만들고 싶은 이유가 있다.

아! 나는 소원이 하나 있다.

지기 지음 – 맘 맞고 뜻 맞고 술 맞고 이야기 맞고 죽이 맞는 사람들 모여

가장 편한 자세로 반개정 여기저기 퍼질러 앉고

산귀래에 지천인 나무로 모닥불로 피우면서 장작불에 삼겹살 구워 놓고

사랑하는 사람들과 막걸리잔을 부딪고 싶다.

밤 새워 술 마시고 노래 부르고 하모니카 부르고 이야기 나누고

꽃이야기 인생이야기 사랑이야기 바보이야기를 나누다가

한밤중에는 쏟아지는 별을 줍고, 그도 싫증나면 밤안개 속을 미친 듯이 싸돌고

새벽녘에 축축히 바짓가랭이가 젖어 엉엉 울고 싶다.

반개정은 나를 닮은 것 같아 한없이 좋다.

모두 반쪽이다. 짓다가 말았듯이 생기다가 만 것 같은 반쪽뿐인 내 인생이다.

다리도 한 개이고 눈도 한 개이다.

남들은 두 개씩 갖고 있는 것을 나는 반 개뿐이다.

나를 잘 안다는 사람도 나를 절반만 안다.

그 반쪽을 짊어지고 힘겹게 걸어온 길 또 남은 길을 어떻게 갈꼬.

반개로도 아름다운 반개정처럼

반쪽만으로도 내 길을 다 가고 싶다.

반쪽인 나는 이 반개정을 사랑한다.

이 짧은 내 청춘의 봄날이 다 가기 전에 나는

몰래 숨어 들어와서라도 반개정을 품어보리라.

*산귀래는 양수리 산자락에 있는 식물원까페로 야생화가 매우 많다.

*반개정은 산귀래에 있는 건물이다.