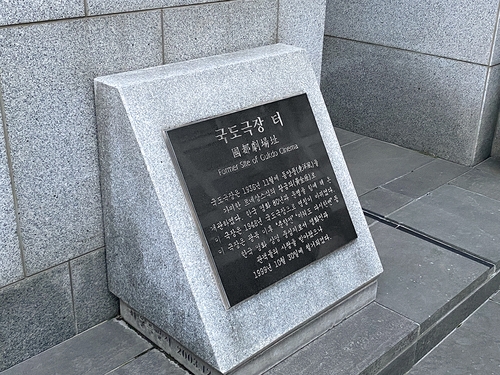

1999년 폐관됐으니 벌써 20년이 넘었다.

멀티플렉스 체인에 익숙해진 세대에겐 생경한 이름이지만, 단성사, 명보, 피카디리, 스카라, 서울, 대한, 중앙 등과 함께 오랜 세월 시내 개봉관으로 사랑을 받았다.

국도극장의 역사는 일제 강점기로 올라간다.

1908년 최초의 근대식 극장인 원각사가 들어선 뒤 단성사, 장안사, 연흥사, 우미관 등 극장 설립 붐을 타고 1913년 지금의 을지로인 황금정에 '황금관'이라는 이름으로 문을 연 것이 국도극장의 전신이다.

해방 전에는 일본인 전용관이었다.

1923년 일본인 하야가와가 감독한 '춘향전'이 이곳에서 개봉됐다.

영화로 만든 '춘향전'의 첫 상영관이 된 것이다.

1948년 국도극장으로 이름이 바뀌고 폐관될 때까지 별처럼 많은 한국 영화들이 상영됐고, 그보다 훨씬 더 많은 관객이 이곳에서 영화를 보며 울고 웃었다.

'미워도 다시 한번'(1968), '별들의 고향'(1974), '영자의 전성시대'(1975), '겨울여자'(1977) 등 한국 영화의 대표작들이 거쳐 갔다.

국도극장은 1990년대 들어 생겨나기 시작한 복합상영관에 밀려 개봉관으로서 기능을 상실하고 관객들의 외면을 받더니 결국 소리소문없이 철거됐다.

지금은 그 자리에 대형 호텔이 들어서 있다.

대리석으로 지어진 궁전풍 공연장으로 1936년 재건축된 뒤 당시의 골격을 유지해온 국도극장의 철거는 실종된 문화재 정책의 대표 사례다.

국도극장은 서울에만 있던 것이 아니다.

부산, 성남, 의정부, 군산 등에도 '국도'라는 이름의 영화관이 존재했다.

물론 지금은 다 사라졌지만.

잊혀 가던 '국도극장'이라는 이름이 최근 다시 살아났다.

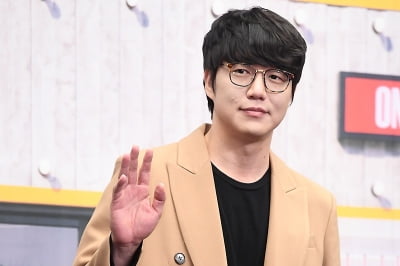

전지희 감독의 영화 '국도극장'이 불쑥 20년이 넘은 추억을 소환했다.

영화에서 만년 고시생 기태(이동휘 분)는 사법고시가 폐지되면서 고향 벌교로 돌아온다.

유배지로 향하듯 돌아온 고향엔 반가운 사람도, 반겨주는 사람도 없다.

형만 챙기는 엄마, 성과 없이 돌아왔다며 무시하는 형, 서울에서 뭐라도 됐을 줄 알았다는 친구. 갈 곳도 정붙일 곳도 없어진 기태의 인생은 '실패'라는 이름 앞에 멈춰져 있다.

마뜩잖지만 생계를 위해 기태가 매표원으로 일하게 된 곳이 바로 '국도극장'이다.

서울 을지로4가가 아니라 벌교에 있는 이 가상의 영화관(과거 금융조합 건물이었다가 지금은 전시장으로 사용되는 한 문화재 건물에서 촬영했다)은 영화에서 재개봉관으로 나온다.

신작이 아니라 개봉한 지 꽤 된 영화들을 상영하는, 이 작고 낡은 영화관이 기태의 직장이 됐다.

엄마는 치매를 앓고 형은 엄마를 맡기고 이민을 떠났다.

한 모금 담배가 유일한 위로인 기태의 삶에 영화관 간판장이 오씨, 그리고 가수 지망생인 동창 영은이 기태에게 조금씩 마음을 열고 다가온다.

'흐르는 강물처럼'(체념)에서 '첨밀밀'(연애감정)로, 다시 '박하사탕'(인생은 아름답다)으로.

기태는 앞으로 어떻게 살아갈까.

'국도극장'에 주저앉은 그의 삶은 '루저'의 삶일까.

결국 다시 무엇인가가 되기 위해 서울로 올라가야 하나.

◇ 비루함을 넘어서

벌교의 재개봉관 '국도극장'은 이젠 사라져버린 꿈과 '재개봉' 이류 인생의 비루한 이미지를 한꺼번에 붙잡고 있다.

그곳에 눌러앉은 기태의 삶을 혹자는 실패의 나락에서 더 이상의 도전을 포기한 루저로 보는데 망설이지 않을 것이다.

국도극장은 재개봉관이기 전에 '우리가 기억하는 따뜻한 위로의 공간'이다.

진정한 위로에서 새로운 삶은 시작된다.

스피노자는 '에티카'에서 비루함이란 슬픔 때문에 자기에 대해 정당한 것 이하로 느끼는 것이라고 했다.

기태가 고시낭인으로서 자신의 삶을 비루하다고 느낀다면 그건 '정당한 것' 이하의 감정일 수 있다.

성공과 실패의 기준을 기태 스스로 만든 것이 아니라면, 평생 한 번도 그것을 의심하지 않고 살아왔다면, 더더욱 그럴 것이다.

그렇다면 기태는 최소한 자신에게 있어서 '정당함'이 무엇인지 찾아 나설 기회가 남아 있지 않을까.

감독은 어려운 시기를 살아가는 사람들에게 영화가 '위로'의 마음을 전해주길 희망한다고 했지만, 어쩌면 '국도극장'은 단순히 위로가 아니라 이제 막 시작하는 새로운 삶에 박수치고 있는 것 같다.

'산에 피어도 꽃이고 들에 피어도 꽃인' 우리는 이미 '지금, 여기'에 피어있고, 또 언제 어디에서든 새롭게 피어날 것이라고 말하고 있는 것 같다.

/연합뉴스

!["넌 너무 가난해"…여친 버린 男에 세계인 열광하는 이유가 [성수영의 그때 그 사람들]](https://img.hankyung.com/photo/202411/01.38796771.3.jpg)

!["의사가 당장 응급실 가라고"…40kg 감량 수지 '몰라 보겠네'[건강!톡]](https://img.hankyung.com/photo/202411/01.38794356.3.jpg)

![[오늘의 arte] 예술인 QUIZ : 발레 황태자로 불렸던 천재 발레리노](https://img.hankyung.com/photo/202411/AA.38791794.3.jpg)