두 가지 요인 때문이다. 하나는 각종 위기와 이를 극복하는 과정으로 점철됐던 2010년대가 제대로 마무리되지 않은 채 또 다른 10년을 맞이하는 미완성에 따른 두려움이다. 다른 하나는 그 어느 10년보다 ‘혼돈 속에 대변화’가 일어날 것으로 예상되는 앞날에 대책을 마련해 놓지 못한 것에 따른 우려가 겹치고 있기 때문이다.

2차 대전 이후 1960년대까지는 미국 주도로 세계 경제가 재구축되는 시기였다. 두 차례에 걸친 대전으로 각국이 독자적으로 운용될 수 있는 메커니즘이 무너졌기 때문이다. 유럽·중국·일본·한국 등 대부분의 나라가 그랬다. 세계 경제와 국제금융질서에 나타난 ‘빅 체인지(big change)’, 즉 대변화는 미국이 직간접적으로 주도했다. 각국의 운명도 미래 예측을 잘하기보다는 미국과의 관계를 어떻게 잘 설정하느냐에 좌우됐다.

처음 당하는 상황이었던 만큼 선택도 잘못했다. 금 태환 정지 선언 이후 잠시 스미드 소니언 과도기 체제를 거친 이후 1976년에 열렸던 킹스턴 회의를 계기로 각국의 통화 가치는 자국의 외환수급에 의해 결정하는 자유변동 환율제로 넘어갔다. 너무 빠른 자유변동환율제 이행은 각국 간 무역 불균형을 낳았고 시장에 맡기면 더 심화되는 악순환 현상이 나타났다. 당황한 각국이 자국 통화를 인위적으로 평가 절하시켜 해결하는 과정에서 환율 전쟁이 수시로 불거졌다. 두 차례 오일 쇼크도 발생했다.

두 가지 잘못된 선택은 그 대가도 혹독했다. 오일 쇼크의 파장이 먼저 왔다. 1970년대 말 2차 오일쇼크로 국제 유가가 급등하자 1980년대 들어 각국 경기는 성장률이 떨어지는 가운데 물가가 올라가는 ‘스테그플레이션’이라는 사상 초유의 현상이 발생했다. 당시까지 만병통치약이라 불리울 정도로 경기 처방전인 케인즈언의 총수요 대책으로 풀리지 않는 난제였다. 경기침체를 막기 위해 총수요를 진작시키면 물가가 더 올라가고 물가를 잡기 위해 총수요를 줄이면 경기침체의 골이 더 깊어졌다.

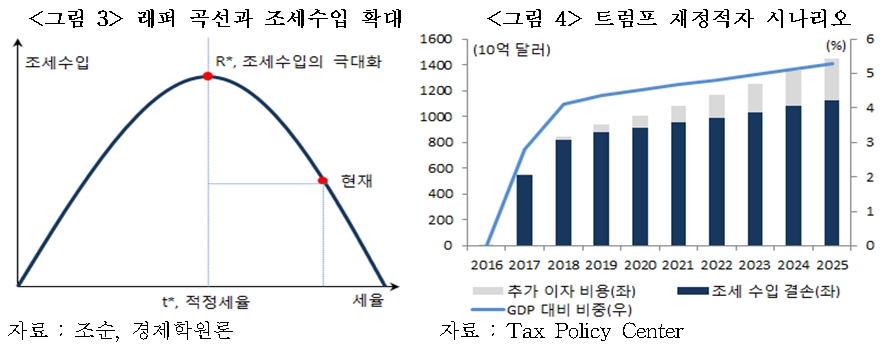

발생의 전환이 절실할 때 의외의 곳에서 대안이 제시됐다. 미국 뉴욕의 한 허름한 레스토랑 냅킨에 엉성하게 그려진 ‘래퍼 곡선(Laffer curve)’이다. ‘레이거노믹스(로럴드 레이건 정부의 경제정책)’이 이론적 근거이자 ‘공급중시 경제학’을 태동시킨 레퍼 곡선의 스테그플레이션 처방은 의외로 간단했다. 1980년대 초반 미국처럼 세율과 세수 간 반비례 관계인 비표준 지대(abnormal zone)에 놓여 있는 상황에서는 감세를 통해 경제 주체의 의욕을 고취시켜주면 경기침체와 인플레이션을 동시에 잡으면서 세수까지 증대할 수 있다는 것이 골자다.

1990년대에는 격변의 10년이었다. 냉전의 상징이었던 베를린 장벽이 무너지자 사회주의 국가가 마치 입을 맞춘 듯이 빗장을 열었다. 미하일 고르바초프 구소련 대통령은 ‘페레스트로이카(개방)’ 정책을 천명했다. 맹주의 지침에 따라 다른 사회주의 국가도 속속 개방화 정책에 동승했다. 개방화가 더딘 민주주의 국가는 속도를 더 냈다. ‘지구’라는 하나의 시장을 놓고 경쟁하는 국가가 많아지고 점차 승자와 패자가 나타나면서 그로부터 30년이 지난 2020년대를 앞두고 ‘미국과 중국 간 경제 패권 다툼’이라는 또 다른 냉전 시대를 맞고 있다.

훈련이 안 된 국가가 빗장을 열면 고도의 금융기법으로 무장된 헤지펀드의 먹이감이 된다. 1990년대 들어서자마자 조지 소로스의 영국 파운드화 공격으로 시작된 유럽 통화위기는 1994년 중남미 외채위기, 1997년 아시아 통화위기, 1998년 러시아 모라토리움(국가채무 불이행)으로 이어졌다. 개방론자의 주장에 밀려 1996년 12월 성급하게 국제협력개발기구(OECD)에 가입했던 한국도 이듬해 외환위기가 발생해 국제통화기금(IMF)의 경제신탁통치 시대를 겪었다.

대재앙이 될 것이라는 ‘Y2K’ 문제를 무사히 넘긴 뉴 밀래니엄 시대 첫 10년은 미국의 위기로 점철된 ‘승자의 저주’ 시기였다. 2001년에 발생했던 9·11 테러 사태를 계기로 언제 터질지 몰랐던 IT 버블이 신기루처럼 사라졌다. 남아 있는 버블은 한때 세계 경제 대통령으로 칭송받았던 앨런 그린스펀 당시 미국 중앙은행(Fed) 의장이 해결해줄 수 있을 것으로 기대했지만 2008년 서브프라임 모기지(비우량 주택담보 대출), 2009년 리먼 브러더스 사태가 잇달아 발생하면서 ‘글로벌 금융위기’라는 낙인을 남기며 2000년대가 마무리됐다.

또다른 10년, 2020년대를 맞는다. 종전의 이론과 규범, 그리고 관행이 더 이상 통하지 안 는다. 새로운 이론과 규범도 정립되지 않았다. 긍(肯·긍정)과 ‘부(否·부정)’, ‘부(浮·부상)’와 ‘침(沈·침체)’이 겹치면서 앞날을 내다보기는 더 힘들다. 뉴 앰노멀 시대다. 10년 후 세계 경제와 국제금융시장, 그리고 한국 경제를 어떤 모습으로 정리될 수 있을 벌써부터 궁금해진다.

한상춘 / 한국경제TV 해설위원 겸 한국경제신문사 논설위원

ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지

![[포토] 한경 창간 60주년 독자이벤트 성황리에 마무리](https://img.hankyung.com/photo/202411/01.38726908.3.jpg)