파피루스·양피지·종이…책을 만든 '뼈와 살'의 변천사

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

책의 책

키스 휴스턴 지음 / 이은진 옮김

김영사 / 596쪽 / 2만4800원

키스 휴스턴 지음 / 이은진 옮김

김영사 / 596쪽 / 2만4800원

기원전 4000년께부터 이집트에서 사용했던 파피루스는 지중해를 건너 수천 년 동안 고대 그리스·로마 문명을 뒷받침했다. 우방과 동맹, 지중해 연안 교역국으로 보내는 이집트의 주요 수출품이었던 파피루스 산업에 위기가 닥친 것은 아니러니컬하게도 급부상한 이웃 헬레니즘 국가에서 파피루스 수요가 급증했기 때문이다. 기원전 2세기, 그리스 도시국가 페르가몬을 통치했던 에우메네스 2세는 이집트의 알렉산드리아 도서관에 견줄 만한 도서관을 세우고 20만 권가량의 책을 보유했다. 페르가몬의 급부상을 경계한 이집트 왕 프톨레마이오스가 파피루스 수출을 금지하자 에우메네스는 신하들에게 이를 대체할 필기 재료를 찾으라고 명령해 양피지가 발명됐다고 한다. 양피지를 뜻하는 영어 ‘parchment’는 ‘페르가몬 종이’를 뜻하는 라틴어 페르가메나 카르타(pregamena charta)가 고대 프랑스어를 거쳐 중세 영어로 정착한 것이다.

파피루스를 밀어낸 양피지는 기록매체로서 각광받았지만 원재료에 대한 논란을 피하기 어려웠다. 양피지는 양, 새끼염소, 송아지 등의 죽음에서 시작된 유혈 낭자한 폭력의 산물이기 때문이다. 어린 동물의 가죽에서 좋은 양피지를 얻을 수 있었기에 최상품은 유산 혹은 사산된 송아지와 새끼양으로 만든 양피지였다. 그런데도 종교문서를 작성할 때는 소·양·염소·사슴 등 오직 ‘깨끗한’ 동물 가죽만 사용해야 했다.

후한의 채륜이 중국의 4대 발명품으로 꼽히는 종이를 처음 제작한 것은 서기 105년. 닥나무 속껍질과 닳고 해진 넝마를 찧고 물에 불려 체로 거른 다음 얇은 판으로 떠냈다. 중국의 제지술은 불교의 전파와 함께 한국, 일본, 인도차이나, 인도 등으로 곧 전파됐다. 유럽에서는 1150년에야 종이를 만들기 시작했다. 하지만 오랫동안 양피지를 써온 유럽에서는 이교도들이 선호하는 종이를 탐탁지 않게 여겼다. 1141년 페테르라는 수도원장은 “하느님이 낡아서 해진 속옷뭉치나 습지에서 자란 골풀 같은 저급한 재료로 만든 책을 읽겠느냐”며 종이책을 평가절하했다.

그래도 대세는 막을 수 없는 법. 13세기엔 남부 유럽 곳곳에 제지공장이 생겼고, 기계화도 진행됐다. 하지만 문제가 있었다. 종이의 기본 재료인 리넨 넝마, 즉 낡아서 해진 속옷뭉치가 종이 수요량에 비해 턱없이 부족했다. 심지어 시신을 쌌던 리넨까지 종이 재료로 사용했고 1636년 영국에서는 제지업자들이 수입한 넝마가 흑사병의 원인으로 지목됐다. 신생국 미국에서는 이집트에서 미라를 수입해 거기서 리넨을 분리해 사용했을 정도였다. 그래서 메인주의 제지회사 스탠우드 앤드 타워는 ‘미라 약탈자’라는 오명까지 얻었다.

고질적인 넝마 부족 현상은 19세기 중반 목재 펄프로 종이를 만들게 되면서 해결됐다. 특히 기계화가 진전되면서 종이를 이음매 없이 연결된 두루마리로 제작하게 됐고 대량생산의 길이 열렸다. 19세기 초에 비해 세기 말에는 종이 생산량이 10배나 증가했다고 한다.

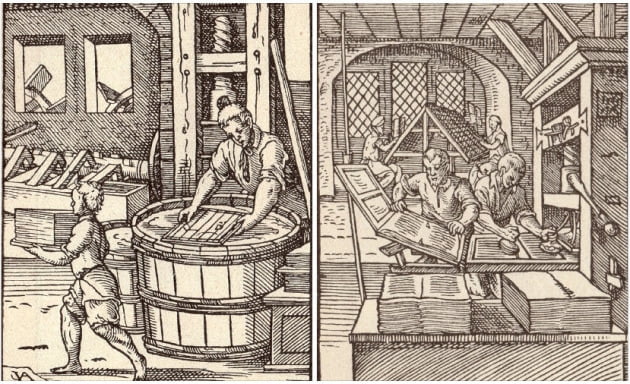

구텐베르크가 거액의 빚을 져가면서 개별 활자를 배열할 수 있는 가동 활자를 발명한 이후 책 제작 과정은 완전히 바뀌었다. 산업혁명을 거치면서 작업은 더욱 간소화·자동화됐다. 19세기는 발명가와 기업가들이 효율적인 인쇄기를 만들기 위해 실험과 혁신에 몰두하던 시기였다. 작가 마크 트웨인은 활자를 조판하고 해판하는 식자공의 일을 대신할 식자기 개발에 17만달러를 쏟아붓고 거덜나기도 했다. 마침내 알로이스 제네펠더가 물과 유성잉크의 반발력에 착안해 개발한 석판인쇄술(리소그래피)은 출판인쇄업에 대량생산의 시대를 열었다.

저자는 이 밖에도 책의 장정, 제본, 판형 등 책을 구성하는 여러 요소의 기원과 발달 과정을 흥미롭게 보여준다. 책이라는 하드웨어를 설명하기 위해 이 책의 디자인도 특별하다. 양장본인데도 표지의 판지를 그대로 노출했고, 표지부터 내지에 이르기까지 책머리·책발·책등·장서표·약표제·저작권 표시 등 책의 주요 구성요소 이름을 표시해 이해를 돕는다.

서화동 문화선임기자 fireboy@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![[책마을] '독립' 못한 채 '고립'된 사람들…1인 가구의 우울한 미래](https://img.hankyung.com/photo/201909/AA.20538706.3.jpg)

![[책마을] 올바른 소통 위한 출발점은 '경청'](https://img.hankyung.com/photo/201909/AA.20536816.3.jpg)

![[책마을] 中 현대미술 통해 들여다본 중국인 속마음](https://img.hankyung.com/photo/201909/01.20541731.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)