"잦은 매니저 교체가 공모펀드 위기 불러…'스타 운용사' 나오게 해야"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

주식형 펀드의 추락 (4)·끝

펀드 열풍 당시 주역들의 반성문

펀드 열풍 당시 주역들의 반성문

“과도한 쏠림은 위기의 징후”

2008년 미래에셋인사이트 펀드의 운용을 총괄했던 구재상 케이클라비스자산운용 회장(전 미래에셋자산운용 대표)은 당시 투자 결정에 대해 아쉬움을 털어놨다. 구 회장은 “국내는 좁다며 해외로 나간 것까지는 좋았는데 중국 등 신흥국을 지나치게 믿은 게 뼈아픈 패착이었다”며 “금융위기 이후 선진국 투자 비중을 늘려 리스크를 분산했더라면 회복이 훨씬 빨랐을 것”이라고 말했다. 구 회장은 공모펀드 시장이 위기에 빠진 것은 결국 운용사의 책임이 가장 크다고 설명했다. 그는 “당시 ‘펀드 열풍’도, 지금의 ‘투자자 외면’도 결국 수익률에서 온 것”이라며 “꾸준한 성과로 고객의 신뢰를 받는 ‘스타 운용사’가 나와줘야 업계 전반의 턴어라운드가 가능할 것”이라고 했다.

2001년 미래에셋디스커버리 펀드를 처음 만들어 운용했던 김태우 KTB자산운용 대표도 ‘운용사 책임론’을 거듭 제기했다. 김 대표는 “국내 운용사들은 어떤 펀드가 시장에서 인기를 끈다 싶으면 우르르 몰려가 비슷한 종류의 상품을 만들어 팔다가 안 된다 싶으면 치워버리고 또 다른 유행을 찾아 나선다”고 꼬집었다. 그는 “이 같은 투자 철학과 원칙의 부재 탓에 투자자 신뢰를 잃어버린 것”이라며 “결국 운용사가 백번 잘못했다”고 지적했다.

국내 대표 가치투자자로 꼽히는 이채원 한국투자밸류자산운용 대표는 ‘쏠림 현상’의 위험성을 경고했다. 이 대표는 “돈이 몰리는 곳에 위험이 도사리고 있다고 보면 틀림없다”며 “장이 좋았던 시절의 실적을 보고 들어오려는 후속 투자자에게 ‘예전처럼 수익률이 좋지 않을 수 있다’고 솔직하게 알려야 하는데 그러지 못했다”고 했다. 이어 “지나친 쏠림 현상이 나타날 경우 소프트클로징(판매 중단)하는 용기도 필요하다”고 강조했다.

허남권 신영자산운용 대표도 “정점에 있던 펀드를 매수한 뒤 손실을 키웠던 투자 실패의 트라우마가 ‘공모펀드 포비아’로 이어지고 있다”며 “이를 치유하려면 운용사들이 좀 더 사명감을 갖고 수익률로 입증하는 수밖에 없다”고 덧붙였다.

“퇴직연금, 주식시장으로 물꼬 터야”

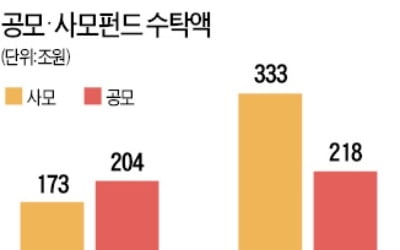

최근 사모펀드가 인기를 끌면서 공모펀드가 더욱 위축되고 있다는 의견도 나왔다. 박건영 브레인자산운용 대표는 “사모펀드 쪽에 투자자금이 쏠리면서 ‘자고 일어나면 운용사가 생긴다’고 할 만큼 정부 라이선스(운용사 설립 허가)가 남발되고 있다”며 “입사 후 2~3년만 지나도 창업 또는 이직을 위해 회사를 그만두는 매니저가 속출하는 현 상황에서는 (공모펀드를 활성화하기 위한) 백약이 무효할 것”이라고 토로했다. 최광욱 J&J자산운용 대표도 “잦은 매니저 교체가 공모펀드의 수익률을 떨어뜨리는 최대 원인”이라며 “공모펀드도 사모펀드처럼 실적에 비례해 책정되는 성과보수체계를 활성화해 인재 유출을 막고 투자자 신뢰를 회복해야 한다”고 주장했다.

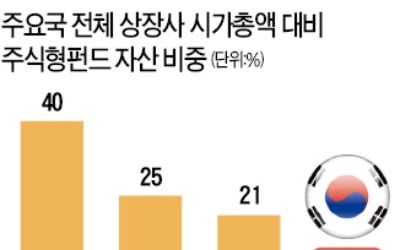

미국 등 선진국처럼 펀드를 통한 장기 투자 문화를 확산할 필요가 있다는 지적도 제기됐다. 존 리 메리츠자산운용 대표는 “미국에선 한 세대를 관통하는 ‘30년 펀드’ 투자도 드물지 않다”며 “장기 투자라고 하면 고작 1~2년 정도를 생각하는 국내 투자자의 조급증도 개선해야 할 과제 중 하나”라고 말했다. 그는 또 “해외에서도 주식시장에 자금이 꾸준히 흘러들어오도록 하는 데 퇴직연금이 커다란 기여를 했다”며 “채권과 예금 위주로 투자되고 있는 국내 퇴직연금의 물꼬를 주식시장으로 유도할 수 있도록 제도적 측면에서 대책이 제시돼야 한다”고 했다.

이호기 기자 hglee@hankyung.com