중견 서양화가 박현주 씨는 ‘회화적 오브제(object)’로 빛을 탐구하는 대표적인 여성 작가다. 서울대와 미국 뉴욕대를 졸업한 박씨는 일본 도쿄예술대 대학원에서 중세미술 재료기법인 템페라화를 연구해 박사학위를 받았다. 템페라는 물에 녹인 안료를 수액, 아교풀, 그리고 계란 노른자위, 벌꿀 등을 섞어 만든 물감을 뜻한다. 재료를 혼합하는 과정이 복잡하고 어렵지만 중세 성화의 광배를 시각화하는 데 많이 활용됐다.

박씨가 13~20일 서울 평창동 가나포럼스페이스에서 펼치는 개인전은 평생 빛에 천착한 예술적 삶과 열정을 중간 점검하는 자리다. ‘색에서 빛으로’를 주제로 한 이번 전시에는 잔잔한 빛의 아우라를 형상화한 작품 20여 점이 걸린다.

자신의 작업을 ‘내면세계에 빛을 비추는 자아 성찰의 행위’라고 정의한 박씨가 빛을 본격적으로 물질화한 계기는 무엇일까. 그는 “중세시대 대부분의 회화는 템페라화로 그려진 성상화인데, 주로 광채와 밀접한 관계를 가지고 있다는 점이 굉장히 흥미로웠다”며 “프라 안젤리코의 성모자상을 그대로 모사하는 제작 과정을 통해 빛의 회화에 대해 다시 되짚어보게 됐다”고 말했다. “템페라 물감의 선명한 색채와 눈부신 금박은 서로 강하게 대비되면서도 더없이 맑고 투명하게 느껴졌지요. 성인의 광배(光背)를 둘러싼 황금빛은 신비로웠고요.”

“중세 성화에서 뿜어져 나오는 이런 광배는 불교의 공관(空觀: 모든 현상에는 불변하는 실체가 없다) 사상과 맥이 닿는다”고 그는 거듭 강조했다. “배후에 고정적인 실체는 없지만 빛과 같은 아름다움을 지닌 특별한 세계를 만들어내지요. 각목 같은 재료가 빛을 입는 순간 그 물성을 상실하고 전혀 다른 존재로 승화되게 됩니다.”

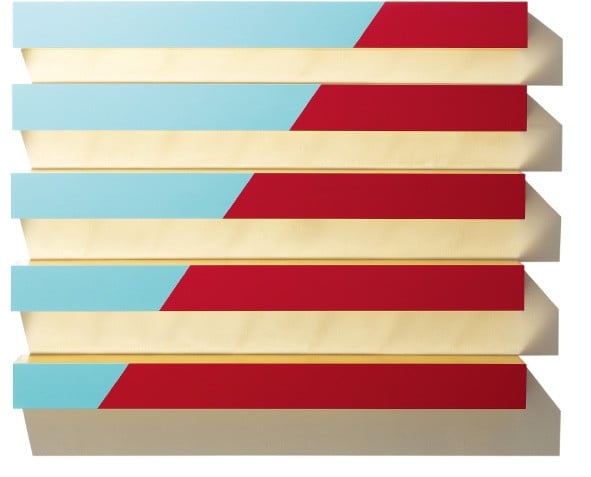

녹색과 붉은색, 갈색, 푸른색 톤의 아크릴 물감을 롤러에 묻혀 수백 번 문질러 색의 밝기를 조절한 작품에서는 분명 색면추상의 묘한 세계가 펼쳐진다. 초기 템페라 작업이 엄숙한 기도의 느낌을 주고 있다면 최근 작업은 빛으로 인해 빚어지는 형상과 그림자들이 공간에 따라 자유로운 행동의 반경을 보여준다. 색채와 빛의 경계는 모호해지고 때로는 구원과 치유의 의미로 다가온다. 일부 평론가가 그의 작품을 미국 색면추상작가 마크 로스코나 도널드 저드의 투명하고 옅은 안개 같은 색면추상으로 평하는 이유도 여기에 있다.

김경갑 기자 kkk10@hankyung.com

![[조일훈 칼럼] 집단 우울에 빠져드는 기업인들](https://img.hankyung.com/photo/201901/07.14213019.3.jpg)