평론을 업으로 삼은 이후 매년 봄 통영국제음악제를 찾았다. 통영은 윤이상의 고향이다. 2014년 3월 개막 공연 때였다. 윤이상이 1965년 발표한 관현악을 위한 ‘유동(流動)’이 막을 열었다. 어렵고 난해했다. 모차르트, 베토벤을 노래할 때 그토록 감미롭게 울던 오케스트라는 거칠고 날 선 소리만 냈다. 공연 후 음악당 밖으로 나오니 반쪽짜리 달이 밤하늘에 걸려 있었다. 마주한 통영 앞바다는 어둠 속에서 제 몸을 뒤척이며 파도 소리를 거칠게 내고 있었다. ‘소오, 스르르, 솨아, 쏴악…’. 조용히 듣고 있다가 ‘이 소리, 들어본 것 같은데’라는 생각이 들었다. 방금 전 ‘유동’이 떠올랐다. 이해할 수 없던 음들의 흐름(流), 악기 소리의 격한 움직임(動)은 이곳 통영의 바다 소리와 지극히 닮아 있었다. 윤이상에 대한 그 어떤 논문보다 작곡가의 고향과 자연이 이 곡을 이해하는 데 단서가 된 순간이었다.

올해는 윤이상 탄생 100주년이다. 현대음악에 관심이 많고, 윤이상의 주 활동지였던 유럽에서 유학한 젊은 음악가들이 그의 곡을 많이 연주하며 100주년을 기념하고 있다. 윤이상이 서양악기를 위해 작곡했기 때문에 이들은 대부분 서양음악 전공자다. 그런데 올 들어 국악계에서도 심심찮게 그의 곡을 무대에 올리고 있다. 대표작인 관현악 ‘예악(禮樂)’, 오보에 독주곡 ‘피리’ 등은 전통음악에서 영감을 받아 쓴 곡이지만 국악기를 위해 쓴 것은 아니다.

지난 4월 전통 관악기인 생황 연주자 김효영은 ‘피리’를 편곡해 연주했다. 무대 뒤에서 만난 그는 “‘피리’ 속의 비브라토를 국악기 피리의 시김새처럼 표현하려 했다”며 “국악기 소리가 얼마나 독창적인 소리인지 다시 생각해본 계기였다”고 했다. 윤이상이 곡에 담은 전통음악의 모티프를 연주하던 중 국악의 매력을 역으로 발견한 셈이다. 창단 25년을 맞는 해금연구회도 오는 23일 국립국악원 우면당에서 ‘이상적 해금’이란 공연을 한다. 윤이상의 이름을 딴 공연이다. 바이올린 독주곡 ‘리나가 정원에서’와 플루트 독주곡 ‘중국적 그림들’을 반주 없는 한 대의 해금으로 편곡해 연주한다. 윤이상과 해금의 매력을 재발견하겠다는 취지다.

작곡가를 기념하는 최고의 방식은 생가 복원도, 으리으리한 기념비를 세우는 것도 아니다. 바로 연주다. 연주는 흘러간 음악에 대한 복원이며 작곡가·음악가·관객을 만나게 한다. 그런 점에서 적막이 흐르는 생가나 소란스러운 정치의 장에서 윤이상의 이름을 수십 차례 접하는 것보다 연주회장에서 그의 음악을 한번 듣는 게 낫다는 생각이다. 그것도 국악을 통한 만남이라면 더욱 쉽게 다가올 것이다.

송현민 < 음악 칼럼니스트 bstsong@naver.com >

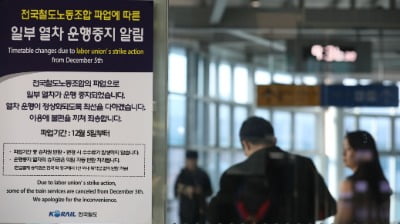

![[속보] 서울 지하철 5호선 여의도역도 무정차 통과](https://img.hankyung.com/photo/202412/02.22579247.3.jpg)