영국 불임·중국 빈혈 치료… 유전자 배아 연구 한창인데

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

유전자 연구자들의 한탄

한국 '생명윤리법'에 막혀 돌연변이 유전자 제거 신기술

실험은 미국서…연구자로서 한계

'맞춤형 아기' 지나친 우려에 유전자 교정 연구도 뒤처져

한국 '생명윤리법'에 막혀 돌연변이 유전자 제거 신기술

실험은 미국서…연구자로서 한계

'맞춤형 아기' 지나친 우려에 유전자 교정 연구도 뒤처져

◆“임상 적용 안 해도 연구는 허용해야”

생물의 유전 정보를 담은 DNA를 자르고 편집하는 유전자 교정 기술은 의료계가 주목하는 차세대 기술이다. 돌연변이 유전자만 정확하게 잘라내고 그 자리에 정상 유전자를 넣을 수 있어 선천성 유전병과 불임 치료에 활용할 수 있다. 한국은 유전자 교정 연구에서 세계 흐름을 주도했다. 김 단장은 2013년 미국 하버드대 연구진 등과 거의 비슷한 시기에 크리스퍼 유전자 가위를 발표했다.

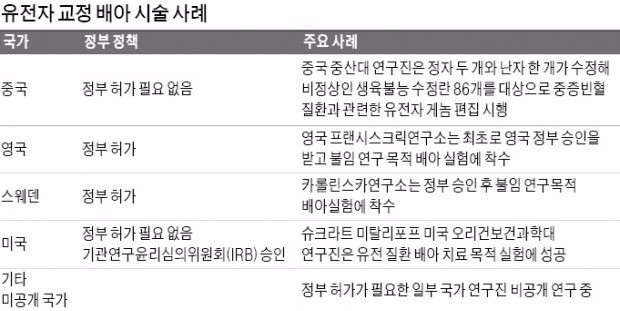

세계 각국은 유전자 가위로 면역세포인 T세포에 항암 효과가 뛰어난 유전자를 넣어 암세포를 죽이는 임상 연구에 뛰어들었다. 생식세포인 배아 연구도 빗장이 풀리고 있다. 2015년 12월 미국 워싱턴DC에서 미국국립과학원과 중국과학원, 영국왕립학회가 공동 개최한 인간유전자교정 국제회의에서는 “임상 적용은 시기상조지만 인간 배아 연구만은 허용하자”는 성명을 발표했다.

하지만 배아 연구를 허용한 중국, 미국, 영국 등과 달리 한국에선 여전히 관련 연구를 하지 못한다. 생명윤리법에 인간 배아의 유전자를 변형하는 연구를 엄격히 금지하고 있기 때문이다. 김 단장은 이런 상황에 몇 가지 잘못된 편견이 작용하고 있다고 지적한다. 임상 적용과 연구를 혼동하는 시각이 대표적이다. 임상은 유전자를 교정한 배아를 산모 자궁에 착상시켜 출산에 이르게 한다는 뜻이다. 이는 지금까지 전 세계에서 단 한 건도 이뤄지지 않았다. 반면 각국은 그 이전단계까지 연구를 점차 허용하는 추세다.

우월한 유전자를 인위적으로 집어넣는 맞춤형 아기에 대한 지나친 우려도 유전자 교정 연구를 가로막는 원인이 되고 있다. 김 단장은 “현재 유전질환 연구는 맞춤형 아기처럼 외부의 우월한 유전자를 넣는 방식이 아니라 고장 난 유전자만 자신의 건강한 유전자로 바꾸는 방식으로 진행되고 있다”며 “유전자 교정 치료 필요성을 느끼는 부모를 생각했을 때 연구의 가능성을 열어둬야 한다”고 말했다.

국내에서는 체세포 유전자 교정 연구마저도 어렵다. 김 교수는 혈관 내피세포 성장에 관여하는 VEGF라는 유전자가 실명을 유발한다는 점을 포착하고 유전자 가위를 이용해 이를 억제하는 연구를 하고 있다. 하지만 국내에는 ‘루센티스’라는 VEGF 억제제가 나와 있어 치료법이 없는 경우에만 유전자 치료를 허용하는 생명윤리법에 저촉될 수 있다고 우려했다. 김 교수는 “기존 억제제가 지속성이 떨어져 환자를 근본적으로 치료할 수는 없는데도 가장 확실한 유전자 교정 연구를 적용하기 어려운 상황”이라고 말했다.

류화신 충북대 법학전문대학원 교수는 지난해 한국법제연구원에 낸 보고서에서 “한국은 배아 유전자 치료와 관련된 규제 수준이 매우 높은 편이지만 배아를 대상으로 유전적 강화를 위해 유전자 교정을 하고 자궁에 착상시키는 행위를 금지하고 있지 않다”고 지적했다. 김 단장은 “유전자 가위 기술은 한 번 개발되면 누구나 쉽게 사용할 수 있고 빠르게 발전하기 때문에 한국이 뒤처지지 않으려면 서둘러 제도를 개선해야 한다”고 말했다.

박근태 기자 kunta@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)