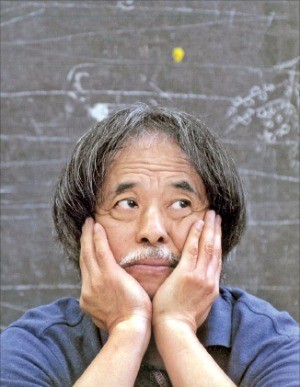

‘해방둥이 작가’ 오세열 화백(72·사진)은 이처럼 매임 없이 자유롭고 극진한 추상화의 경지를 ‘내면을 비추는 거울’로 봤다. 서라벌예대 회화과를 졸업한 그는 동서양의 미술 이론에 두루 밝을 뿐 아니라 평생 붓을 놓은 적이 없다. 그림과 동행한 40년 세월이 이제 무르익어 수행으로 ‘발효’되고 있다. 그의 추상예술 인생 40여년을 돌아보는 회고전이 오는 22일 서울 소격동 학고재갤러리에서 개막한다. 단색 바탕의 작품 때문에 ‘포스트 단색화가’로 분류되는 오 화백은 최근 프랑스 파리, 영국 런던, 중국 상하이에서 연 개인전과 아트페어에서 좋은 반응을 얻으며 단번에 인기 작가 대열에 합류했다.

그가 국내에서 9년 만에 여는 이번 개인전의 주제는 ‘암시적 기호학’. 대학시절 그린 구상 작품을 비롯해 캔버스에 삐뚤빼뚤하게 숫자를 써넣거나 알 수 없는 기호, 비정형의 선과 색을 그려넣은 근작 50여점을 건다. “볼수록 마음이 정화되고 행복해지는 작품이 됐으면 한다”는 작가의 말이 살갑다.

오 화백의 작업 키워드는 ‘반복’과 ‘우연’이다. 작가는 캔버스에 물감을 켜켜이 발라 붙여나간다. 이런 반복적인 행위와 그것이 빚어내는 우연성은 오 화백의 작업에 빠져들게 하는 요소다. 작품에 제목을 붙이지 않은 것도 그만의 특징이다. 보는 사람이 자유롭게 즐겼으면 하는 생각에서다.

그래도 그림에 숫자가 많이 등장하는 데 대한 궁금증은 여전히 남았다. “어릴 적 우리가 몽당연필에 침을 살살 묻혀서 1 2 3 4 5 이렇게 쓰잖아요. 그 생각이 났어요. 또 생각해 보면 숫자는 인간의 운명 아닙니까. 숫자 때문에 죽고 사는 사람도 많죠. 숫자가 싫다고 버릴 수도 없고요.”

그의 그림들은 몹시 어눌해 서툰 어린아이 그림을 연상케 한다. 그러나 그의 회화는 자세히 관찰하면 쉽게 그린 그림이 아님을 알 수 있다. 합판을 덧댄 화면에 물감을 여러 번 덧칠해 무수히 많은 층을 만든 다음 그 두터운 마티에르를 뾰족한 못이나 송곳으로 긁어내고 꽃, 새, 풀, 물고기, 때론 무심한 듯한 인물을 배치한다.

그는 자신의 회화 세계에 대해 “정신에 의해 의식적으로 통제되지 않는, 본능적이고 즉흥적인 상태에서 순수하게 드러나는 표현적 에너지가 있다”고 설명했다. 의도적으로 계획한 것이 아니라 마치 도를 닦듯 반복적으로 물감을 바르고 쌓으며 그것을 긁어내는 행위를 통해 기세를 들춰낸 셈이다. 전시는 다음달 26일까지. (02)720-1524

김경갑 기자 kkk10@hankyung.com

![참가비 25만원…30대 강남 주부들 '우르르' 몰린 이유 [영상]](https://img.hankyung.com/photo/202411/01.38799239.3.jpg)

!["지금 아니면 안 돼"…미술 애호가 '오픈런' 용산 달궜다 ['비엔나 1900'展]](https://img.hankyung.com/photo/202411/01.38798799.3.jpg)