"중과실 사고 외엔 처벌 안해…교통사고 사회적비용 26조"

이춘석 의원, 특례폐지 추진

보험업계 "손해율 하락" 환영…경찰 "전과자 양산" 우려도

◆“교통사고 경각심 높일 것”

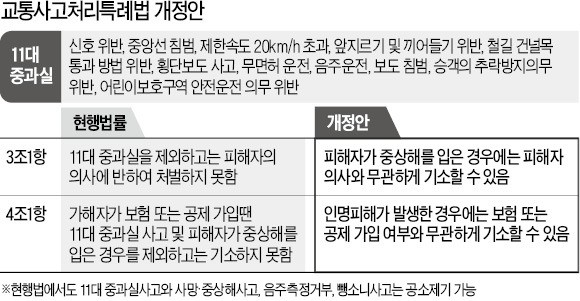

그러나 이춘석 더불어민주당 의원이 차량사고로 인명 피해가 발생하면 가해운전자의 보험 가입 여부와 무관하게 처벌할 수 있도록 교통사고처리특례법 개정안을 발의해 앞으로는 상황이 달라질 수도 있게 됐다. 개정안엔 피해자와 가해자가 합의하더라도, 피해자가 다치거나 사망한 경우 기소할 수 있다는 내용이 포함돼서다.

교통사고처리특례법은 1982년 교통사고로 인한 피해를 신속하게 처리하기 위해 제정됐다. 중대 과실 사고 또는 큰 인명 사고가 아니면 피해 보상과 합의를 조건으로 형사 처벌을 받지 않도록 했지만, 한편에선 인명 존중보다는 가해자 중심이라는 비판이 꾸준히 나왔다.

손해보험사 관계자는 “교통사고처리특례법이 보상금만 마련할 수 있으면 처벌을 피할 수 있다는 면죄부 역할을 하고 있다”고 지적했다.

◆“교통사고 전과자 양산할 것”

반면 경찰청과 법무부 등 소관부처에선 개정안에 대해 신중한 의견을 보이고 있다. 경찰청 관계자는 “교통사고로 인한 인명피해가 연간 100만명에 이른다”며 “개정안이 통과되면 처벌 대상이 대폭 늘어나는 만큼 경찰 인력 확충 등도 고려돼야 할 것”이라고 말했다.

게다가 끼어들기 및 앞지르기, 과속 등 상당수 운전자 과실은 이미 특례법 적용 예외 대상으로 만들어 기소할 수 있다. 또 피해자가 사망하거나 심하게 다쳤을 때도 보험가입 여부 등과 상관없이 처벌할 수 있도록 개정됐다.

경미한 교통사고까지 모두 형사처벌 대상으로 넣으면 자칫 전과자를 양산할 수 있다는 우려도 나온다. 이 때문에 손해보험사들이 법 개정보다는 교통사고를 위장한 보험사기 적발에 더 노력해야 한다는 주장도 있다. 정부 관계자는 “보험사들이 불필요한 보험금 지급을 줄이기 위한 노력을 먼저 해야 한다”고 지적했다.

박신영 기자 nyusos@hankyung.com

![장재훈 부회장, 무뇨스 CEO…현대차, '성과·능력주의' 파격 인사 [종합]](https://img.hankyung.com/photo/202411/ZK.38653187.3.jpg)

![사업에 실패한 스타트업 창업자에게 투자금 반환 청구가 합당할까? [긱스]](https://img.hankyung.com/photo/202411/01.38654360.3.jpg)