신(新)라면전쟁…점유율 하락한 '농심'·우뚝 일어선 '오뚜기'·펄펄 나는 '팔도'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

농심, '신라면' 독주 흔들…점유율 30년전으로

오뚜기, '진짬뽕' 인기 힘입어 점유율 24% '쑥'

팔도, '비빔면' 절대 강자…4년 만에 영업흑자

농심 올 영업익 49%↓

1986년 '신라면' 출시 후 혁신적인 제품 '짜왕'뿐

국물없는 라면·짬뽕라면…경쟁사들 시장개척 활발

오뚜기, '진짬뽕' 인기 힘입어 점유율 24% '쑥'

팔도, '비빔면' 절대 강자…4년 만에 영업흑자

농심 올 영업익 49%↓

1986년 '신라면' 출시 후 혁신적인 제품 '짜왕'뿐

국물없는 라면·짬뽕라면…경쟁사들 시장개척 활발

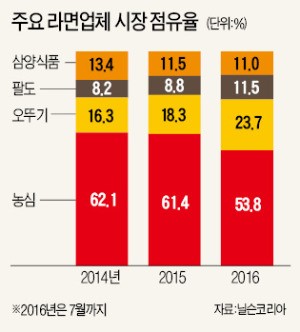

하지만 2010년 이후 농심의 점유율은 하락세다. 진짬뽕을 앞세운 오뚜기가 치고 올라오고 있다. 농심의 점유율은 50%대 초반까지 떨어졌다. ‘신(辛)라면의 시대’에서 ‘신(新)라면 전쟁 시대’로 접어들었다는 분석이 나온다.

농심, 시장 점유율 50%로

농심을 위협하는 회사는 오뚜기다. 진짬뽕을 앞세운 오뚜기의 시장 점유율은 23.7%로 높아졌다. 오뚜기의 시장 점유율은 2014년 16.3%, 2015년 18.3%였다. 농심이 잃어버린 시장을 오뚜기가 차지한 셈이다.

짬뽕라면은 원래 있었다. 농심의 오징어짬뽕이 원조라고 할 수 있다. 하지만 오뚜기는 지난해 여름 짜장면 열풍에서 힌트를 얻었다. ‘짜장면이 유행하면 짬뽕도 많이 팔리지 않을까’라는 생각이었다. 중국음식점에서 먹는 짬뽕과 가장 가까운 맛을 내기 위해 불맛을 강화했다. 건더기도 많이 넣었다. 일반 짬뽕의 3분의 1 가격인 1370원에 먹을 수 있는 ‘가성비(가격 대비 만족도)’를 강조한 것도 효과가 컸다. 오뚜기는 한발 더 나아갔다. 지난달 볶음진짬뽕을 내놓았다. 국물 없는 짬뽕라면 시장도 선점하겠다는 의도다.

신제품의 효과는 실적으로 이어졌다. 지난 2분기 오뚜기 매출은 4880억원, 영업이익은 405억원으로 각각 전년 같은 기간에 비해 7.1%, 9.0% 증가했다. 농심의 2분기 매출과 영업이익은 각각 5272억원과 124억원으로 0.4%, 48.7% 줄었다. 증권가에서는 ‘어닝 쇼크’라는 말이 나왔다.

혁신에 무딘 1등의 함정

하지만 최근엔 이런 혁신 제품을 찾아보기 힘들다는 평가다. ‘1위의 함정’에 빠졌다는 분석이 나온다. 농심은 신라면 외에 많은 1등 브랜드를 가지고 있다. 짜장라면에서는 짜파게티, 소고기 라면에서는 안성탕면, 두꺼운 면발 라면으로는 너구리가 여전히 1위다. 1등 브랜드를 가진 것이 독이 됐다는 지적이 나온다. 농심이 시장 수요를 제대로 반영하지 못하고 있다는 평가도 있다. 신라면 이후 새로운 시장을 창출했다고 할만한 제품은 지난해 출시한 짜왕이 유일하다.

이에 대해 농심 관계자는 “지난해 굵은 면발 제품으로 시장을 선도했다”며 “올 상반기엔 경쟁 심화로 마케팅 비용이 증가해 일시적으로 영업이익이 하락했지만 하반기에 신제품을 바탕으로 성장세를 회복할 것” 이라고 말했다.

강영연 기자 yykang@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![금보다 빛난 은, 친환경 바람 타고 급등 [원자재 포커스]](https://img.hankyung.com/photo/202511/01.42513488.3.jpg)

![美 당국도 사모신용 들여다본다…SEC, 제프리스 공시 적정성 조사 [종목+]](https://img.hankyung.com/photo/202511/01.42513489.3.jpg)